体感控制

谁还要控制器,这是XBox Kinect系统背后最重要的思想。微软的新玩具在10天内卖出了100万台。

记者 陈赛

简单说,Kinect是嵌入XBox的三个小镜头:一个RGB摄像头,一个红外投影仪和一个远程感应器。这些镜头组合起来,能识别玩家的身体在三维空间中的位置。也就是说,只要在Kinect的感应范围之内,它不仅知道你的手在哪里,还包括你的头、肩膀、腰、膝盖、脚等全身48个部分的位置。

从机器的视角来看,你整个身体的动作和姿势都在镜头的掌握之中,并迅速投射到游戏里的虚拟角色身上。你跳,游戏里的Avatar也跳;你出拳、踢腿,游戏里的Avatar也照做。就这样,你可以彻底扔掉控制器,用自己的身体来控制游戏。

Wii也用身体玩游戏,有什么区别?

用史蒂芬·斯皮尔伯格的话来说,只要玩家手中还有一个控制器,就无法在感情上被完全调动起来。以前经常有人问,为什么游戏从来不会让人感动得掉眼泪呢?也许并非游戏本身没有情感深度,只是我们的感情被阻隔在了键盘和控制器之外。

猜猜看,如果你在丛林里遇到一只狮子,你是先感觉到恐惧,还是先心跳加快,呼吸急促,双脚无力?

19世纪末,美国心理学家威廉·詹姆斯就认为,情绪始于对身体变化的感知。在你感觉到某种情绪前,你的身体已经做出了反应。一些大脑遭遇创伤的人,无法感知恐惧或者喜悦,就是因为他们的思维与身体之间的连接被打断了。

所以,假设你在Kinect玩一个射击游戏,为了干掉敌人,你必须不停地跑来跑去,而不再是蜷缩在沙发上猛按手指。在你跑动的过程中,大脑会自动触发一系列身体的变化,比如脉搏加快,分泌肾上腺素,收缩内脏。当然,我们躺在沙发上看希区柯克电影的时候也会心跳加快,但身体动作会放大这些效果。当你的身体充分投入到游戏中时,死亡会来得更加恐怖,而胜利则会更让人兴奋。从这个角度而言,Kinect不仅是动作跟踪器,还是情绪放大器。

除了动作跟踪,Kinect还内置了身份识别和语音识别功能。这三种技术几十年前就在实验室里做演示了,但以最新的技术做成一个大众化的产品,而且是家电类产品,很便宜就能买到,一天玩很多次,经得起折腾,却是第一次。

“Kinect是第一个真正应用了自然用户界面的主流产品,”微软亚洲研究院常务副院长郭百宁告诉本刊记者,“这就是它最重要的意义。”

在Kinect的研发过程中,微软亚洲研究院负责的是身份识别技术。身份识别有多难?至少现在银行还不会靠你的一张脸就让你提钱。我们一直想象的门口装一个针孔相机,主人一到就自动开门,这也还没实现。

但Kinect根据身高、衣服和面部特征识别一个人,准确率可以达到90%以上。在XBox注册以后,你的身份特征就会被记录在案。一旦你离开Kinect的感应区域,游戏就会自动暂停,而等你回来时,它仍然会认得你,重新调出你的游戏记录。几个人一起玩游戏的时候,Kinect能分辨出谁是谁,这对社交游戏来说尤其重要。虽然你不能用它在机场抓恐怖分子,至少对游戏玩家来说已经足够好了。

斯皮尔伯格在《少数派报告》里设想了一种真正自然的人机交互界面,只要挥挥手臂,就能控制计算机。让计算机能听,能看,能用自然的方式与人交流,包括身体动作、表情、声音,是我们长久以来的梦想。触摸屏、Kinect体感技术都是通向自然界面的中间步骤。

“关于技术的未来,大家都在谈云,但我觉得端也很重要。云里有很多知识和数据,但怎么去获取这些信息,就要通过端。比如你来到一个地方,拿手机对着它一照,手机就能告诉你这是什么地方,有什么历史的典故。这就是端,是自然界面。”郭百宁说。

有人把iPad比喻成“极客的吉娃娃”,它更像宠物,而不是机器。如果你把Kinect也想象成是一个宠物,它显然没有iPad漂亮,却比它要聪明得多——它不仅能跟踪你的运动,还能识别你的面部表情和声音。

为了宣传Kinect的潜能,微软曾经在E3上公布过一个虚拟的人工智能角色米罗(Milo)。米罗是一个12岁的小男孩,通过与Kinect的交互,他能理解玩家的动作和行为。他认得你的脸,理解你脸上的表情,会看着你的眼睛跟你说话,如果他看到你有黑眼圈,会问你是不是熬夜了。他甚至能从你的声音中猜测你的情绪,并做出回应。最诡异的一幕是,你在游戏外拿一张纸条往摄像头上一扫,米罗会从游戏里伸手接过你的字条,看到你写了什么。

所以,Kinect技术的意义远远超越了游戏的范畴,它是一种新的界面,既然可以用来控制XBox,理论上也可以控制别的机器。这种可能性刺激了许多技术狂人,在网上你到处能看到Kinect的各种变体。有人拿它来弹古琴吹笛子,有人用它来控制《星球大战》的光剑,还有人在直升机模型上绑了一个Kinect,进行无人驾驶。最神奇的是,MIT的计算机科学与人工智能实验室的学生加勒特(Garratt Gallagher)利用Kinect的3D传感器和一堆开源软件,发明出了现实版的《少数派报告》界面,几乎与电影里的镜头一模一样,能以每秒30帧的速度跟踪手和手指的动作,而且不需要戴手套。

Transition飞车:天地通行

Terrafugia公司出产的Transition飞车

Terrafugia公司出产的Transition飞车

Terrafugia公司出产的Transition飞车

Terrafugia公司出产的Transition飞车Terrafugia公司已经接到约70辆飞车订单,预计在2011年底,可以将第一批成品交付客户使用

在科幻电影中,自由、自主的立体交通是未来城市的标志之一,在吕克·贝松的《第五元素》中,天地合一的交通工具让人类实现了在高空楼宇缝隙中无阻穿行的梦想。

记者 黑麦

由Terrafugia公司出产的Transition飞车也许是“天地一体交通革命”的起始。这款飞车是由美国麻省理工学院的航空工程师团队设计的,其中就包括Terrafugia公司联合创始人卡尔·迪特里希及其妻子安娜·穆拉塞克。这款新型的交通工具可以搭载两名乘客以及一定重量的行李,飞机部分采用固定螺旋桨,由于飞行高度有限,机舱内未设置任何增压装置,而它的起落架就是汽车的轮胎。目前,Terrafugia公司已经接到约70辆飞车订单,预计在2011年底,可以将第一批成品交付客户使用。

飞车的特别之处在于,它垂直在车体两侧的伸缩机翼中,在公路上行驶时,完全没有视线上的阻碍,当汽车需要起飞时,两侧的机翼会自动弹出,并在30秒内完成起飞准备。设计师卡尔介绍,当Transition以汽车方式行驶时,它的最高时速可达105公里,而飞行时速为200公里。

事实上,Transition并不是世界第一款飞天汽车。早在1965年,加利福尼亚的发明家保罗·莫勒便已经发明了外形近似UFO的飞天装置,90年代,保罗将8个转轮式发动机固定在车身两侧,通过气流产生动力,于是,这款Skycar最终以每台100万美元的不菲价格,背离了它的支持者。

设计师卡尔说,Transition的造价非常低廉,每台售价只是Skycar的1/5,并且支持燃烧最廉价的汽油,最重要的是,它在地面和空中的操控性都非常简单,任意持有机动车驾驶执照的人,便可在20小时内通过培训和考试测验,成为一名Transition飞行员。

卡尔补充道,飞车几乎在美国的任意机场跑道中都可以起降,设计师们在空气动力学方面下足了功夫,只要有500米的滑行距离,这个大家伙还可以携带650公斤的负重安全起飞。

空中交通系统是一个复杂系统。国际民用航空组织的未来空中导航系统小组在1991年便提出“自由飞行”,在他们看来,可以自主调节的飞行导航系统,随时可以取代现有的空管员一职,并由系统为飞行员提供最安全、最佳的飞行线路。当越来越多的私人飞机频繁出现时,地空交通问题已达临界点,飞车的出现终将打破平面交通的管理模式,空中管理系统,也将更偏好这种可以随意起降、不占机位、滑行距离短的小型飞行器。

然而,美国圣路易斯大学的工程机械系教授拜耳则认为,飞车也许并不适合大规模地投入到民间,他说:“也许这是一款更适用于军事范畴的机动性装置,它的作用将会大大超过那些轻型的无人驾驶飞机。”

谷歌无人驾驶汽车

谷歌无人驾驶汽车

整个8月到11月,任何途经连接旧金山、洛杉矶两地的1号高速公路的自驾车游客,都可能有幸看到这辆古怪的丰田普锐斯,没有司机,在车顶上高耸的拱形支架上安装着一部奇怪的探测设备,以最高限速平稳地从自己的身边驶过。

记者 朱步冲

作为谷歌试图开发一款能够基本取代驾驶员控制车辆的人工智能软件的大胆尝试,包括这辆代号“Google Fleet 1”在内的7辆试验车,已经累计完成了1000公里的完全自主行驶,以及1.4万公里的人工监督下行驶。10月,一辆Google Fleet在自主状态下安全地从全美国曲折程度第一的道路——旧金山伦巴多大道上行驶而过,唯一的麻烦是在某个十字路口红绿灯前停车过急,造成了一起小小的后追尾事故。

正当整个硅谷一窝蜂地将投资和技术革新的重点放在社交网站和与好莱坞联手制造网络互动娱乐终端时,谷歌却悄悄地把研究方向投在了这样一个为人忽视的领域——人工智能车辆控制系统,它们永远不会疲惫、酗酒、焦躁,或者反应迟钝,拥有360度全景视角,谷歌的工程师们争辩说,它在人类交通运输领域所引发的技术革命,将丝毫不亚于谷歌搜索引擎之于互联网。

整套Google Fleet自动驾驶设备包括一台放置在车顶的激光测距仪,能够及时精确地绘制出周边200米之内的3D地形图并上传至车载电脑中枢。在挡风镜旁边,技术人员安放了一个视频摄像头用以侦测交通信号灯,以及行人、自行车骑行者等车辆行驶路线上遭遇的移动障碍。4台标准车载雷达,以三前一后的布局分布,负责探测较远处的固定路障。在每台Google Fleet的左后轮上,还带有一个微型传感器,负责监控车辆是否偏离了GPS导航仪所制定的路线。Google Fleet的电脑资料库中,精确地贮存了每条公路的限速标准以及出入口位置,如果处于一名司机的操控下,Google Fleet的中央处理系统还会通过扬声器,以柔和悦耳的女声发出类似“接近十字路口,小心行人”的提示。驾驶者只需微微扳动一下方向盘,就可以将Google Fleet转换为一辆普通的汽车。作为Google Fleet项目的创始人,美国斯坦福大学人工智能实验室负责人、谷歌资深工程师塞巴斯蒂安·索伦对这个绝妙的小发明非常满意:“这完全是身处《星舰迷航记》中的感觉。”

2005年,索伦和一些来自斯坦福大学的学生组建了自己的技术小组,在当年美国国防部“先进防御计划研究小组”(DARPA)于莫哈维沙漠举办的第二届“无人驾驶汽车终极挑战赛”中,他们的参赛作品“斯坦福机器人汽车”成功地完成了总长度132英里的全部赛程,并名列第一,从而获取了DARPA 200万美元的大赛奖金,使得索伦能够继续将这个项目加以完善。今日,一共有15位顶尖的电子工程学和人工智能专家在索伦身边,另外还有12位临时测试司机,每小时薪酬15美元,他们的驾驶记录都完美无瑕。

作为一名无人驾驶交通工具的狂热支持者,索伦博士声称,如果技术成熟的Google Fleet系统能够得到普及,那么全美道路利用率将提高一倍以上,谷歌创始人拉里·佩奇也是Google Fleet项目的热情支持者,他已经为Google Fleet项目的赢利设计了几套方案,其中之一就是向各大汽车制造商推销这套自动驾驶系统,或者干脆和Android智能手机系统一样,将其注册专利后出售。然而,无人驾驶汽车的出现,无疑将引发一些法律问题。“谷歌的这项发明超越了这个时代和法律。”一位加州机动车辆管理局的法律顾问忧心忡忡地诘问,“现有法律都规定,车辆的驾驶者必须是人类,如果一辆汽车上只拥有一个心不在焉的人,和一套可能会出现判断失误的电脑系统,那么一旦出现事故,谁将负责?”

NEX5,不做缩小版单反

NEX5相机

“如果说微型三分之四结构开启了可更换镜头相机的新纪元,那么索尼NEX的出现,将把这种追求轻巧的新相机规格,放大成为一种潮流。”

主笔 尚进

“可更换镜头相机一直与摄影追求灵活便携性存在鸿沟,很长一段时间机械相机时代的精巧感被眼花缭乱的数码功能淹没了。”摄影师亚当(Adam Hirons)在《Photography》上抱怨,另一些意见则来自2010年初的PMA摄影器材展,当时影像工业分析师比尔(Bill Coggshall)认为:奥林巴斯和松下在微型三分之四上对于传统光学反光板相机结构的挑战,可以被视作数码时代对于传统光学结构第一次真正意义上的改良,尽管微型三分之四规格的单电相机在工业设计上还延续着单反相机的审美。可一直到2010年6月之前,在BCN的半年可更换镜头相机销量排行榜上,依旧是尼康D90、佳能500D和尼康D5000三足鼎立。奥林巴斯、松下和理光主导的单电相机总共只蚕食了18.8%的市场份额,似乎佳能和尼康主导的两元相机世界,并没有任何新锐力量可以打破。直到索尼在5月底拿出NEX5和NEX3以后,单电相机在BCN的统计报告中,6月份销量比重突然跃升到了32.5%。

并不是简单地取消棱镜和反光镜结构,NEX单电相机对于单反相机光学传统的抛弃,甚至比奥林巴斯的EP1更彻底。“我们设计之初就在强调,绝对不是缩小版的单反相机。”索尼个人影音事业部部长手代木英彦在采访中解释道,“我们有一个索尼之道的设计理念,也就是将单反相机的可更换镜头、紧凑卡片相机的机身尺寸以及数码摄像机的摄像能力,统统整合到一个产品中去,让它来拓展传统数码单反和卡片相机之间的空间。”而英国摄影权威《Eyemazing》针对单电相机的前途问题评论道:“如果说微型三分之四结构开启了可更换镜头相机的新纪元,那么索尼NEX的出现,将把这种追求轻巧的新相机规格,放大成为一种潮流。”实际上,这种抛弃传统光学相机的设计路线,已经不再是小众,在微型三分之四和索尼NEX之外,三星也拿出了NX系列单电相机,而从众多专利注册的公开信息上,已经可以窥视到尼康和潘太克斯对于单电相机的蠢蠢欲动。

APS-C幅面的影像传感器,来自柯尼卡美能达血统的阿尔法光学镜头工艺传统,再加上索尼在超薄液晶屏幕和图形处理芯片等电子元器件上的自产自销传统,NEX相机的核心技术几乎都是现成的,以至于索尼决定设计NEX到最终产品上市,设计研发周期不足一年。按照手代木英彦的说法:“听到2010年6月份就必须全球发售,设计团队当时都惊呆了。”正是研发周期的紧迫,让改换E镜头端口的NEX在2010年内只有3个镜头可用,而来自数码摄像机领域惯用的对比度检测技术的自动对焦算法,有别于索尼传统α镜头的对焦算法,通过转接环连接α镜头,很多镜头被迫只能使用手动对焦,换来的则是索尼在NEX-VG10和NXCAM民用可更换镜头数字摄像机上的“抢跑”。

其实,最初NEX设计原型比这个要大,当时设定的光学传感器与镜头的距离,也就是法兰距要23毫米,NEX采用的APS-C幅面影像传感器却要比微型三分之四大一圈。可索尼个人影音事业部部长手代木英彦却硬要设计团队将法兰距压缩到微型三分之四单电相机20毫米之下,于是快门的马达组件和机械部件之间被插入了传感器、液晶屏以悬架的结构连接于相机后侧框架内这一系列以压缩体积作为指针的超薄化设计,无形中让NEX相机悄悄突破了很多工业设计上的边界,换来的则是只有229克的机身重量,以及18毫米的法兰距,这几乎意味着E卡口镜头已经接近目前光学镜头镀膜工艺的极限。

而索尼NEX5相机在2010年下半年悄悄爬上全球可更换镜头销售相机的头把交椅,绝不仅归功于工程设计上的精致,数码影像工具门类之间战略路线的戮力,更不可忽视。卡片相机依旧占据着全球新相机产销量的85%以上份额,但是对于那些数码影像巨头而言,卡片相机已经被拍照手机和高清摄像头冲击成了一片红海,缺少光学镜头规格束缚的卡片相机越来越被代工制造厂所左右,以BCN研究组织的估算,卡片相机的平均毛利率已经低于10%,这个数字几乎只有单反相机和单电相机的1/3。另一方面,上至佳能5D Mark2这样的全画幅单反相机,下至柯达C143这样不足500元的卡片相机,早已经把家用数字摄像机的视频短片拍摄需求冲击得七零八落,整个数码相机设计界实际上一直在无声地宣告着DV的末路。

针尖上的天使

针尖上的天使

一枚针尖上能够站几个天使?对于这个中世纪神学的经典问题,在糖尿病治疗领域或许有着另外一种解答:针尖越小,上面的守护天使便应该越多。

主笔 鲁伊

2010年6月,全球最大的血糖仪制造商LifeScan推出了一款全新的采血针OneTouch Delica。它与前一代产品最大的不同,在于仅有33Gauge的针尖,而目前业界的通用标准为28Gauge。

Gauge是一个衡量粗细的计算单位,数值越大,口径越小。33Gauge相当于0.18毫米,28Gauge则为0.321毫米,前者比后者细上40%。

2010年3月,以中日友好医院杨文英教授为首的研究小组在《新英格兰医学杂志》上发表论文指出,中国的糖尿病总患病人数已达9200万人,高居世界第一。对于绝大多数糖尿病患者来说,常规的血糖监控都是制定个性化治疗方案、控制糖尿病及并发症进程所不可或缺的一环。美国“糖尿病控制与并发症试验”(Diabetes Control and Complications Trial)显示,通过对血糖水平的频繁监控和严格控制,可以将糖尿病眼病、肾病和神经系统疾病等并发症的风险降低60%以上。

一个治疗期的糖尿病人每天需要测4次血糖,而在血糖稳定期,糖尿病专家的推荐是每周至少测两天,每天4次。这便意味着,每天早上一起床,就面临着4次刺破手指取血的痛苦经历。尽管现代的采血笔均普遍采用了针刺深度可调的设计,但即便是最浅的深度,由于针头较粗,也会带来相当程度的疼痛。2008年的一项调查数据显示,在那些放弃定期血糖监测的人中,因“采血疼痛”而中止的占到1/6以上。

如何减少疼痛?一个有趣的思路是“转移视线大法”,代表者为一家名为Can-Am Care的美国医疗器械公司。这家公司的Renew Advanced Lancing System是一款内置了20枚采血针的便携式采血仪。由于采取了迥异于传统采血笔的白色与亮绿色相间的时尚圆形外观设计,刚一问世便赢得了众多患有糖尿病的好莱坞明星的追捧。然而,由于并没有从根本上解决针刺疼痛且存在针头反复使用导致感染的风险,这款产品在华丽登场后迅速落幕——针问题,才是真问题。

事实上,OneTouch Delica并非第一款使用33Gauge针头的采血笔。几年前,碧迪(BD)公司就推出过主要面向儿童一型糖尿病患者的同一规格的超细针头。而在胰岛素注射装置中,30Gauge以上的针头早已成为常规,使得注射胰岛素几乎可以在无痛状态下完成。当作为行业领头羊的LifeScan也加入到33Gauge采血针的队伍之后,一个新的行业标准已经形成。而在这个新标准背后的让血糖监控更人性化的理念,正与今年联合国糖尿病日的主题“控制糖尿病刻不容缓”丝丝相扣。

米开朗琪罗手

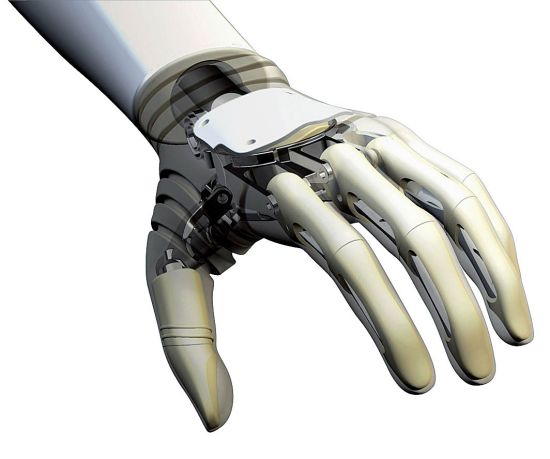

米开朗基罗的手

马库斯·普劳肖夫(Markus Praunshofer)是个奥地利工程师。初次见面,他伸手过来,有点恶作剧地咧嘴笑言:“放心,我没手汗。”

主笔 鲁伊

理论上,他说得没错。1998年在一场事故中失去右臂后,手汗这种烦恼自此与他绝缘。不过,一同再见的也有其他的享受,比如他喜欢的登山、越野滑雪、雪板、山地自行车,还有众多肢体健全者习以为常的事。“我有很长一段时间都不愿意去听音乐会。一曲终了,大家起立鼓掌,我发出的却是像敲击枯木一样空洞的声音,这太尴尬了。”马库斯说。

现在这些都已不再是问题。马库斯伸过来的手,虽然一望而知是工业产物,但却是柔软而带有温度的。更重要的是,它可以在接触到你的那一刹那自然地调整姿态,完全没有握上虎克船长的钩子那种冰冷僵硬的感觉。

马库斯是全球第一批新一代智能机电假肢的使用者。他的新手有一个动听的名字:米开朗琪罗手(Michelangelohand)。2009年3月,这款智能假手的生产商奥托博克(Otto Bock)公司的一名员工阿克谢·艾辛格(Axel Eichinger)首次安装上了在1972年的著名科幻小说《赛博格》(Cyborg,后来被改编为电视剧Six Million Dollar Man)中预言过的“可以像原有的手一样灵活运动、捡拾物体”的仿生手。但直到2010年,米开朗琪罗手才正式对外销售。在莱比锡博览会和上海世博会上的两次惊艳亮相,令“仿生手”这一概念终于摆脱了10年来纸上谈兵的局面。

由27根骨头、39块肌肉、36个关节加上神经和肌腱所构成的人手是人体最重要也是最复杂的器官之一。由肩头至指尖,它可以完成22种以上的运动,应付日常生活中的多种需求。失去手臂后,用以替代的传统机械假肢只能完成3种运动。米开朗琪罗手是世界上第一款实现了7种运动——中立,手指外展内收,张开手掌,侧向抓握,侧捏,对握和对掌——的商业化假手。“我可以用这只手刷信用卡、刷牙、开矿泉水瓶子,而且可以控制用力的大小,比如,拉我儿子的手的时候,绝对不会像开门那么用力。”马库斯说,所有这些都让他觉得“很好,很自然”。

米开朗琪罗手的原理,是利用大脑神经所发出的支配残肢肌肉运动的肌电信号,置入残肢皮下的目标肌肉神经再支配控制器与控制手臂运动的肌皮神经、正中神经、桡神经和尺神经相连接,将采集到的信号通过电极放大后,对假手上的两个驱动系统发出指令,实现不同的功能运动。与上一代的机电手相比,米开朗琪罗手的创新之处在于其精密调整技术,准确地区分正常身体信号和外界干扰信号。“这可不是一件小事。我可不想在跟我儿子玩举高高游戏时因为什么人打开一盏日光灯就把他掉下来。”马库斯说。

事实上,米开朗琪罗手在技术上并非如何激进。在美国,由美国国防部(DARPA)投资、约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)实施的“2009革命假肢计划”(Revolutionizing Prosthetics 2009)中的Proto 2假手,通过在脊髓神经上安装感应电极,直接感应来自大脑的各种运动信号,经计算机芯片分析处理后,以无线方式传送给假肢皮肤上的感应器。从理论上讲,这种新型仿生手可以完美实现22种手部运动,而且无须在做出运动之前刻意去想以刺激肌电产生。旨在帮助伊拉克战争伤兵恢复正常生活甚至拥有更强大能力的这一项目已经投入了3040万美元。而在瑞士和德国,类似的项目也为数不少。不过,这些项目至今为止都没能投入实际商业生产,绝大多数仍停留在金属和电线的实验室阶段。

“我们经常在媒体上看到各种各样的报道,失去眼睛的人可以重见光明,截去的肢体可以重新长出来,皮肤可以重新生长,但这些东西都是要花时间进行研究和开发的。”奥托博克的总裁兼首席执行官汉斯·乔治·雷德在接受本刊记者采访时指出,“它们也许在未来是可能发生的事,但需要进行长时间的科学验证才能真正上市,所以一定要谨慎对待。”身为苹果迷的雷德扬扬手中的iPhone 4说:“你真的觉得这是体现了世界上最先进技术的手机吗?绝对不是。它只是你能买到的最好的手机。”

呼吸之间

呼吸之间

呼吸器

如果我们不能改变城市里越来越污浊的空气,如果我们不能改变办公室里烟不离手的同事,如果我们不能改变自己终有一日成为6500中的一个的命运——我们能做些什么?

主笔 鲁伊

2008年11月,《柳叶刀》杂志公布的一项数据显示,由于吸烟和使用生物燃料等原因,从2003到2033年,中国将有6500万人死于慢性阻塞性肺病(简称COPD)。而根据钟南山院士此前一年进行的40岁以上成年人慢性阻塞性肺病的流行病学调查,中国的COPD发病率高达8.2%。

作为一种由于吸烟和空气污染而导致的令人因逐渐呼吸困难而丧失活动能力的严重疾病,慢性阻塞性肺病的进展相当缓慢,初期几乎没有症状,或是仅在运动后才出现轻度的呼吸困难。而当开始出现“吸烟咳嗽”时,肺功能往往已经受到了相当大的损害。

2010年上海世博会上,全球青年创新之旅项目以“科技、沟通、能源、环保、健康、建筑、生活”为主题,在全球范围内,选择了100个创新产品。一生中,我们可能只有几百万分之一的机会享用到飞机处于紧急状况下的远程医疗服务,但在人类呼吸到的空气变得越来越糟糕的背景下,一支应用了微型纳米技术的最新吸入给药装置或许会在未来的某一天成为我们须臾不可离身的救命法宝。

直到1955年莱科实验室(Riker Laboratories)发明现代定量吸入器(Metered Dose Inhaler,简称MDI)之前,慢性阻塞性肺病和哮喘病患者使用的肺部给药装置不过是相当原始简陋的喷雾器。喷雾器生成的药物颗粒常常太大而难以有效到达肺部,药量也难以控制。加入氯氟烃(CFC)作为抛射剂——一种可以让有效药物成分迅速雾化的液态气体——并应用了定量泵的MDI显著改善了药物的疗效。此后,以粉状气雾剂形式释放药物的干粉吸入器(Dry Powder Inhaler,简称DPI)也被发明出来。

不过,无论是MDI和DPI,使用时都需要相当高的技巧。1994和1998年的两项研究表明,虽然所有使用MDI和DPI的患者都号称自己按说明书正确使用,但实际上超过37%的人并非如此。MDI的用法更加复杂,90%以上的人都存在使用不正确的现象。

作为全球100个创新产品之一,世博会上展出的Respimat吸入装置是数十年来第一个全新种类的吸入器。由德国勃林格殷格翰公司研制的这一产品应用了软雾技术(Soft Mist),可以缓慢而柔和地释放其中的有效成分,不需要在给药的同时吸气,也减少了对口腔和咽部的刺激和药物沉积。新的技术令喷雾的持续时间延长到了1.2秒以上,而以往的MDI产品释放时间只有0.2秒。此外,直径小于5.8微米的超细颗粒也令药物在肺部更多沉积、更快见效。

2010年9月30日,勃林格殷格翰宣布,出于对Respimat吸入装置未来前景的乐观预期,该公司投资7000万欧元,在德国多特蒙德兴建一个新的Respimat生产厂。此外,虽然目前装在Respimat中的是该公司生产的两款治疗哮喘和COPD的药物,但未来不排除将这一装置应用到其他治疗领域的给药中去。

在新药推出速度越来越慢的今日,对现有药物给药方式的改进成为医药公司研发的一个重点方向。美国《时代》周刊就此给出的解释是,后现代社会中,革命(revolution)常常可遇而不可求,进化(evolution)逐渐成为主题。就像从iPhone1到iPhone4,没有根本性的变革,只有不断完善用户体验的细节改善。而新时代的药物,越来越难以见到“神奇子弹”的踪影,但新瓶装旧酒,也能喝出不同的滋味来。