文/蒋松筠

少见一部国产电影,在正式上映之前就能成为大流量话题。《我不是药神》定档日期是7月6日,但从上周末开始,关于它的赞美以及随之而来的探讨已经充斥了人们的视野。

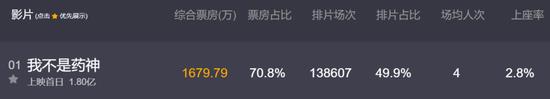

尚在点映阶段,《我不是药神》便轻松破亿,7月6日凌晨,票房超3.5亿元

这是现实主义题材长期缺位爆出的强大势能。

《我不是药神》讲了一个白血病患者、药企和政府的三方故事,主人公程勇游走在三种势力中间,成为白血病患者的代言人、药企的代理人,以及政府眼中不讨喜又碰不得的刺儿头。

片中治疗慢粒白血病的天价药原型是“格列卫”,在国内卖2万多一瓶,年治疗费用超过30万,而几乎同样疗效的仿制药在印度药店中却只卖2000,印度山寨药则更是低至500元。以国内的收入水平,90%的患者若想活命,都要去求助于程勇这样的“黑中介”。电影的名字叫《我不是药神》,但对于那些患者而言,他就是药神,是他们的命。

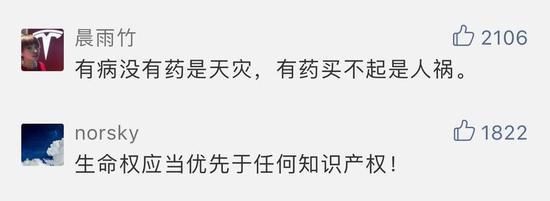

同样的商品,价格相差几十倍;明明有治疗方法可以继续活得好好的病人,因为没钱只能等死。这些做法在挑战我们的常识,也就难怪在观影之后,我们能看到一些善良的人发出的愤怒声音。

但强制让有能力研发新药的药厂降低价格,长期来看,不但无法为病患提供福祉,反而会起到反效果。因为药品研发是一项异常昂贵并且高风险的工作,如果没有高额利润的回报,药企很难有动力去研发新药——尤其是那些患病人数很少的罕见病。

据权威机构Tufts CSDD在2014年的统计,美国批准上市的新药平均研发成本是29亿美元。药品研发如此昂贵,有两个主要原因:

1、新药研发中,药物发现所需的成本只占一小部分,大多数的钱用于之后漫长的临床实验,来证明药物是安全和有效的;

2、药品研发失败几率极高,结合长达10年以上的研发周期来看,药企需要承担极高的风险成本。

这份研究也引发了一定争议,例如《纽约时报》的一篇文章就认为,正是制药业资助了这项研究,而让公众相信开发一种药物十分昂贵,符合制药业的基本利益。但无论具体数字如何,药物研发贵、周期长、风险大,是各方共识。

在如此高的研发成本之下,药企向消费者收取生产成本之外的高额费用也就有了一定的合理性。更何况,与智能手机这样的大众消费品不同,针对罕见病的特效药,往往目标用户群体极其有限。《药神》片中的慢粒白血病,发病率小于十万分之二,就算研发出特效药的药企垄断了全球市场,其用户规模也不过15万人上下,而对比之下,苹果公司却可以在将近10亿用户身上平摊iPhone研发成本。

假如用行政手段强制药企降价,或对成本低廉的仿制药不加以限制,药企将失去研发新药的动力,最终仍将损害病患的利益甚至阻碍医药科学的发展进步。美国在1984年出台了《药品价格竞争与专利期补偿法案》,规定原研药(如电影中2万一瓶的格列宁)在获批之后,享有3~12年不等的独占期,独占期内禁止仿制药在市场售卖,从而使承担了巨额成本及风险的药企能够获得对等的利益回报。

那么如果药企有理由高价卖药,是不是锅就转到了政府头上?政府是否应该为这些可怜的绝症患者买单,提供高比例的医疗费用减免或经济援助?

这个问题不好讲,但政府拨款显然不能靠“善心”。如何花费纳税人的钱去做财政支出是一个结构性统筹的问题,我们作为个体,可以倾尽全力救助尽可能多的失学儿童或残疾人,但假若政府如此行事,就是渎职。

1970年,赞比亚修女Mary Jucunda给NASA写了一封信,她在信中问,地球上还有这么多孩子吃不上饭,NASA为什么要在火星的项目上花费几十亿美元?

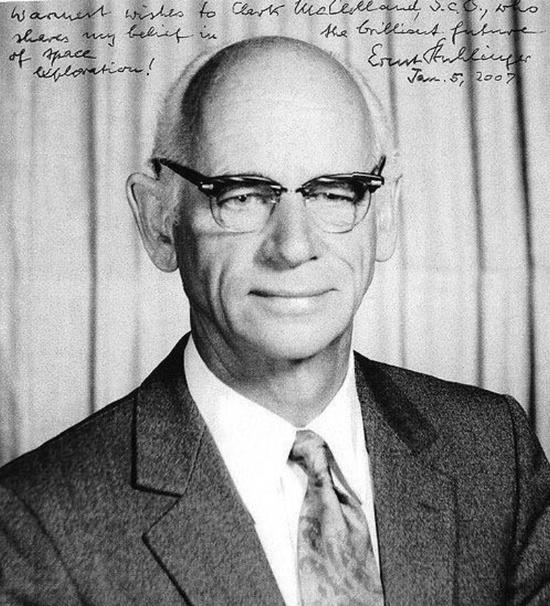

NASA科学副总监Ernst Stuhlinger写了一篇日后流传甚广的回复。他在信中说,探索宇宙并不是一件与地球人无关的事业,正相反,人造卫星能够高效率地扫描土地,观察农作物生长所需的多项指标,最终为农作物的年产量带来数十亿美元的提升。此外,太空项目的合作还有助于消除国与国之间的隔阂,这也将降低食物援助的阻碍,进而缓解饥饿问题。

NASA这篇雄文堪称机构PR的典范,层次鲜明,有理有据,真挚地直面问题。

不吹不黑,Ernst Stuhlinger老爷子笔力完爆半个中国自媒体圈

但,假如有一项支出,完全无法对饥饿问题做出任何贡献,比如研发电磁炮或者扶持民间戏剧,此时该如何回答赞比亚修女的问题呢?

如果你没有偏激到说:让我们先彻底解决全球的饥饿问题,否则就完全暂停国防、科研和城市建设。那么你就隐约赞同——对一个足够大的群体来说,个体的生命并不具备无限的价值。

截图自某影评大号的评价。

生命无价,是一句最政治正确的蠢话,我们不应止步于此。

“对生命明码标价”一般来说是形容劫匪、黑心商人、奴隶主的专属词汇,但实际上,如果简单粗暴地认为“生命无价”,在这个资源还很有限的星球上,只会滋生出更多的谎言与欺瞒,并且堵住讨论和解决问题的通道。自20世纪70年代以来,“统计上的生命价值”(VSL)概念诞生,并广泛应用在美国及其他发达国家的政策制定中。

统计生命价值,是指降低一个死亡人数所要付出的成本。政府机构在制定政策时,以统计生命价值为准绳,去进行成本效益分析。例如,市政府需要考量是否更换新型号的救火车,假如经过测算,该国的统计生命价值是200万元,更换新型号救火车后,能多救下1000条人命,那么就要看更换救火车的财政支出,与它能挽回的生命价值总和(200万元×1000=20亿元)是否对等。

统计生命价值与经济发展水平、国民收入水平密切相关,如果去看具体的VSL研究数据,我们将会发现触目惊心的事实:中国的VSL数据有两个主要特征,一是很低,二是很不均衡。据统计,中国的统计生命价值约为181万元(人民币),美国的统计生命价值则在600万~1100万美元之间,中美差了50倍左右。

另一个数据则是,中国城镇与农村人口在生命价值上的差异高达4.3倍,2006年广东省农村人口因交通事故死亡而获取的赔偿金(死亡赔偿与统计生命价值高度正相关)是9.4万元,而同期深圳城镇人口的赔偿金为57.3万元。

同样不可否认的是,“低命价”也为中国带来了后发优势

医疗保险正是应用VSL相当多的一个领域。正如Victor Fuchs在《Who Shall Live?》(《谁将生存?》)中指出,由于社会资源有限,除医疗保险之外的其他社会目标,如正义、美好、知识也理应占有一部分社会资源。假如我们竭尽所能去减少疾病、减免痛苦和延长生命的话,用于医疗保险的费用就会占去社会开支的大部分。那么剩下用于正义、食品、美好、国防以及其他我们认为珍贵的东西上面的开支就会少得可怜。因此,世界各国都针对医疗保险实行了配给制度,来决定有限的医疗保险都花在什么地方。

英国的国家临床评价研究所就“邪恶”地认定,如果一项医疗措施能用2万英镑就换来患者多活一年(实际上是质量调整生存年,不赘述),他们就会批准。而如果延长一年生命的代价超过了5万英镑,则应该被否决。

一味发善心和逞血气之勇,也许救得了电影中的1000人,但无法救2000万人。据统计,人类罕见病(患病人数只占世界人口0.65%~1%的疾病或病变)超过6000种,仅在中国,罕见病患者群体接近2000万人。换个视角来看,慢粒白血病分到医保费用,对其他的罕见病群体来说,是不是一种利空?

在这个意义上,《药神》中慢粒白血病群体的痛苦与抗争,其背后的核心议题,正是法律经济学范畴——在法律与政策的制订和实操中,应该如何平衡罕见病群体与药企之间的利益?有限的医疗保险,是否应该投放到对罕见病人的支持中去?哪些病医保应该管,哪些不该管?

如果单单把目光放在某种单一的罕见病上,纯从利益角度的话,答案可能都将是“不值得”。但若算上全部的罕见病——全球罕见病患者超过4亿人,每15个人中就有一个是罕见病患者。则事情就变成了电影中慢粒白血病患者对警察的控诉:你不为自己想想吗?谁家还没有个病人啊?

“谁家没个病人?”——此处应备纸巾

对于我们所处的现状而言,谈论“如何实现最大善”、“如何进行最优配给”,是奢侈甚至有些空泛的。也许更加现实的是,如何使具备能力、具备权力的群体,真正关注到罕见病和小众群体的福祉?

不管是VSL的概念和应用,还是法律经济学的理念,在世界范围内都仍有一定争议。但我想,总有一些事情是确定的——

讨论比静默要好;

计算比算计要好;

科学计算和统筹,比“谁哭得声音大”我救谁要好;

明码标价比暗箱操作好;

不同群体间进行争夺与博弈,比让领导先走好;

生命有价,总比一些人生命无价,另一些人生命零价好。

《我不是药神》中的“药神”勇哥在电影中,用戏谑的口吻,将“Life is money”和“世界上只有穷病一种病”(电影中的药贩子张长林的台词)的话题抛了出来,这就是最大的价值。虽然影片对药企和医药代表的刻画还是偏符号化,但整体已经足够克制和冷静。在这样一个题材下,能做到不去最大化煽情,能把电影拍好看,能既探讨现实又最终过审,我们还能要求些什么呢?

在《我不是药神》的结尾,出现了几行字幕,记载中国在慢粒白血病和仿制药上的政策变迁。美国在上世纪80年代面临着前所未有的药品研发困境,经过了40年间药企、患者组织、医院、保险公司、各政府机构间的充分博弈,才形成现在罕见病研发与售卖的制度体系,通过基金资助、税收减免、加速新药审批速度、市场独占保护等等多方面措施进行激励,使罕见病药品在2000年之后迎来大爆发。

美国在医药领域的巨大领先优势,依托于其综合国力与科研水平,但绝不仅源于“硬实力”。这方面的探索,我们才刚刚开始。

前路漫漫,感谢徐峥。不多说了,我去微博超话为山争哥哥签个到。