来源:三联生活周刊

在人和所有动物的关系中,和狗的伙伴关系绝对称得上是最特殊也最珍贵的。不过,这种关系是如何建立起来的,又是什么时候、在哪里最先发生的?这看似简单的问题实际上远未拥有一个确切的答案。

一小群衣不蔽体的野蛮人正在穿越茂密的草丛。

这是远古时代,人类还远未主宰地球。这个部落的人的生存环境极为艰苦,无时无刻不处于对周遭野兽的恐惧中,树林、灌木丛中都隐藏着不可知的危险。他们已经拥有了原始的弓、箭,身体形状、大小和今天的我们已经相仿,但动作与眼神却更接近于动物。

刚刚结束的一场对老虎的围猎中,这个部落又损失了一位经验丰富的老猎人。生存条件的逐渐恶化让他们决定迁往平原上的另一片区域。迁徙的过程中,他们发现了一个问题。在原来的领地,每当夜幕降临,部落人围着营火入眠,在他们周围总徘徊着一种形迹可疑却又多少不同于其他野兽的动物——狼。它们或许是被烤肉的味道吸引,或许是为了什么目的,没人把它们放在心上。到了新营地,部落人恍然发现,没有狼在周围徘徊并在有危险出现时狂吠,自己终夜不得安眠。

经历了许多个疲惫不堪的夜晚之后,他们忽然在某天又听到了那熟悉的嚎叫声,一头狼出现在了不远处。这群野蛮人有点不知所措了。以往,每当狼靠得太近,他们就用石块将它赶走,这一次他们拿不准是否还要这么做。年轻的部落首领站了起来,许久之后,他做出了一个让同伴感到惊讶的举动——他从刚捕获的猎物上割下了一块肉,扔在了狼的身边。这个时刻,永远地改变了狼,也永远地改变了人类。

以上的叙述,是对狗诞生时刻的一种想象。原始人类意识到狼的守卫功能而主动喂食并驯化了狼,这是现代动物行为学创始人、诺贝尔生理学或医学奖得主、奥地利人康拉德·洛伦兹(Konrad Lorenz)对狼如何变成狗这个重大问题的解释,他于1949年所著的《狗的家世》(So kam der Mensch auf den Hund)代表了那个年代对狗的最新理解。某种意义上,当人类第一次和狼主动接触时,狗就产生了。尽管事实上它们还需要许多代的演化,直到变为一种性情和外貌都不同于祖先的生物,再开始和我们长达数万年的伙伴关系。

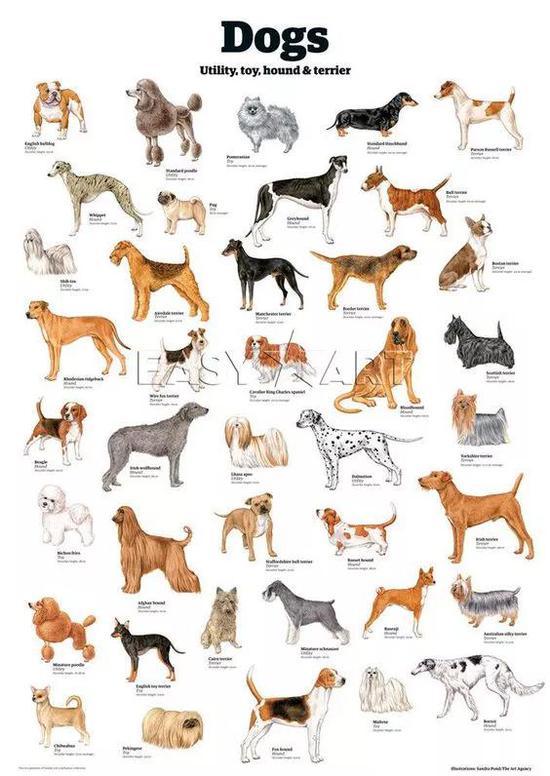

狗的诞生关系重大。狗是最早和人类熟悉起来的动物,是公认的被人类驯化的第一种动物,远早于其他家畜,更是唯一一种在农业出现之前就被人类驯化的动物。狗也是所有动物中和我们的关系最密切的。这种密切关系是双向的。对狗而言,它们根本就是因人类而生,如果没有人,也不会有狗,是人驯化狼而创造了狗;对我们而言,狗在生活里扮演着最丰富的角色。人类驯化多数动物主要都是为了获取更多的肉食资源,对狗则完全不同。驯化之初狗被用于守卫、狩猎,随着人类社会的发展,狗又被用于运输、放牧、搜救、导盲⋯⋯能在如此多样的领域助益于人类的动物,仅有狗一种。

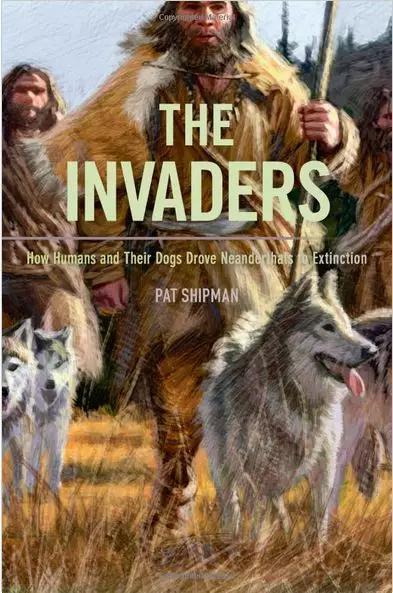

在美国宾州州立大学人类学教授帕特·西普曼(Pat Shipman)于2017年5月出版的新书《入侵者》(The Invaders)中,她甚至提出了一个富有争议的假说:从非洲走出的智人正是因为驯化了狼,靠着人和狗的组合大大提升了狩猎能力,继而灭绝了原本生活在欧亚大陆的尼安德特人,现代人类才就此产生。对狗起源的探索,正是对我们自己的文明之路的探索。

《入侵者》帕特·西普曼 著

今天已没有狗诞生时刻的直接见证者,但历史留下了痕迹。众多间接的线索中储存了我们的祖先和狗的祖先的“遗言”,他们之间的故事就蕴含其中。不同学科的科学家们正在破解这些“遗言”,尝试揭示出早期人类与狗之间的互动究竟是怎样一幅图景。

殷墟狗讲述的故事

在中国社会科学院考古研究所,科技考古中心的副研究员李志鹏博士带我来到了动物考古整理室。他从库房中取出了一箱古代狗骨标本,不同部位的骨骼被分门别类放置在保存袋中。“这副骨骼相当完整,颅骨、颌骨、肋骨、肢骨、脊椎等都很全,还有阴茎骨,由此知道这是一只公狗。”李志鹏一边介绍,一边按照大体方位摆出了大部分的骨骼。这副无言的骨架静静地凝视着我们,它仿佛有许多事情要诉说。

“这是在殷墟中出土的,距今有3000多年历史。”李志鹏说。这只狗来头不小。位于河南安阳的殷墟是商朝晚期都城,20世纪初被发现并在李济等考古学家的主持下开始发掘。殷墟证实了“夏商周”中商代的确凿存在,出土了大量甲骨文片和后(司)母戊鼎等珍贵文物,被视作近代以来中国考古的最大发现。

殷墟人类墓葬腰坑中出土的狗骨,距今3000余年。这只狗被商代人用于殉葬(黄宇 摄)

这具狗骨呈现的形态特征已经与现生狗无异,说明商代人已经拥有了和今天一样的狗,不过只通过骨骼还很难将其确定到某个具体的品种。李志鹏介绍,除了狗骨本身,发现狗骨的位置也至关重要,如果是在“灰坑”(考古学中对遗址中生活垃圾堆的称呼)里发现的零散狗骨,说明是人类食用狗肉后的残留,而眼前这只完整的狗骨则不同,“这只狗是在人类墓葬的腰坑里发现的,墓葬中随葬狗牲是商文化中常见的葬俗,尤其是晚商时期”。所谓“腰坑”,是墓葬中人的腰部下面挖有一个不大不小的坑,在这个最贴近逝者的位置特意放一只狗随葬,充分说明了商人与狗不同寻常的关系。

中国社会科学院考古研究所科技考古中心副研究员李志鹏博士(黄宇 摄)

我们的先人为什么要让狗陪葬?“狗在晚商时期实际上扮演了护卫、田猎助手等角色,商人非常重视狗。商人的宗教信仰让他们相信不仅人死后有灵,动物也是如此,狗可能是被用来继续在死后的世界里守卫主人。”李志鹏提到一个关键区别,商人墓葬里也有猪、牛、羊等动物,但通常只是放一条腿,而狗都是完整的,这说明随葬的猪、牛、羊可能只是作为“肉食”,狗却需要发挥其功能,所以保留了完整的躯体。

墓葬中狗的年龄与数量也大有玄机,暗示着一个可能自商代就存在的狗的饲养与贩卖的产业。根据李志鹏对殷墟中孝民屯遗址84具狗的鉴定,1岁以下个体为54具,占三分之二比例,可见商人有意选择幼年个体用作随葬狗牲。已经成年的狗在家庭生活中扮演重要角色,如果杀掉随葬未免浪费、成本太高。不过2个月以下没有断奶的狗商人也是不杀的,体现了一种怜惜之情。商代用于殉葬的狗数量非常大,正常情况下不可能家家正好有幼狗。“我推测,商代晚期殉犬的盛行可能导致专门的养狗业的产生。也就是说需要狗牲殉葬的时候,家中没有幼狗或自己不养狗的家庭就从专门的养狗户那里购买幼狗。”李志鹏说。殷墟中出土的甲骨文也提到商王征贡犬时一次多达上百只,间接印证了商朝时规模化养犬业的存在是有可能的。

这具殷墟中的狗骨讲述了不少它和我们的先人之间的故事。看来在中华文明刚起步的阶段,狗就在我们的生活中扮演了不可或缺的角色。不过,狗的起源显然要比距今3000余年的商代还要早得多。在人类历史更早的阶段,我们与狗之间的故事是如何发生的?考古学能回答这个问题吗?

人选择了狗,狗也选择了人

远古世界那么多的野生动物中,我们的祖先为什么最先选择了狼?狼又何以愿意配合,变为了狗陪伴人类至今?

今天的狗在各种各样的事情上是我们的伙伴和帮手,却并不仅仅是因为聪明。猴子比狗更聪明,人类直至今日也没有用猴子来看家、放牧、导盲。猴子虽然具备完成上述任务的生理条件,但它们是没有被驯化的物种,人类无法实现有效的控制。确实有少数可以听从人类口令的猴子,比如马戏团里的猴子,但它们仅仅是被人类驯养(Tameness),而非驯化(Domestication)。其区别在于驯养发生在个体层面,每一只被人类控制的猴子都是猴子里的例外,它们的天性仍然处于惧怕和倾向于攻击人类之间,只不过被专业人员用特殊的训练手段暂时压制了。驯化则是群体层面的,通过选育之后野生动物已经变为了能够长期稳定饲养的家养动物,它们的天性已经彻底改变了,狗天生就亲近人类,这才使得大规模地利用它们为人类服务成为可能。

1957年,太空狗“莱卡”正待升空

能被人类驯化的野生动物是极少的例外,狗的祖先狼就是其中之一。美国生物学、人类学家贾德·戴蒙德(Jared Diamond)在其著作《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》(Guns,Germs,and Steel:The Fates of Human Societies)中曾做过统计,在欧亚大陆、非洲撒哈拉沙漠以南地区、美洲和澳大利亚,具备驯化潜力的陆生大型食草类动物共148种(出于显而易见的原因,暂不需要考虑海洋生物和南极大陆),在20世纪前被驯化并得到全球性应用的动物惊人之少,仅5种:绵羊、山羊、牛、猪、马;另有9种地区性驯化动物,如阿拉伯(单峰)骆驼、牦牛等。可见驯化之不易。肉食性动物中狼更近乎是孤例。

狗是在例外的例外中被驯化,那它的祖先究竟有何特别?中国科学院动物研究所高级工程师、国家动物博物馆科普策划总监张劲硕博士为本刊讲述了狼的特别之处:“哺乳纲食肉目动物里大家最熟悉的是犬科和猫科,这二者相比犬科在进化上出现得更晚,智商相对更高。另外犬科集群性和合作性程度高,这是狼能与人共同生活并且彼此理解、配合的基础。”群居结构对驯化是非常关键的条件,除狼以外,马、牛、羊等都有类似的社会化结构,这让人类集体管理这些动物并且建立对它们的领导关系成为可能。家猫作为一种被驯化的独居动物是个特例,不过不少对猫狗性格有所了解的人或许都产生过这样的疑惑:我们真的驯化了猫吗?人类勉强和特立独行的猫之间建立了松散的关系,但其天性使得它们无法真正为我们所用,几乎不能想象一群猫团队协作任劳任怨地为我们拉雪橇或是勇敢地制服犯罪分子。

“人们对狼还有一个常见的误解,认为狼是很恐怖、凶猛的。《狼图腾》一类的文学作品给人们塑造的印象是错误的,狼和狗在性情上没有那么大的差别,实际上狼算是食肉类动物里性情相对温顺的,有时甚至有点胆小。”张劲硕说。根据《狼图腾》改编的2015年上映的同名电影本身就是一个矛盾而有趣的例子。剧组有意驯养了一批狼,它们在驯兽师的指令和导演的调度下,配合地拍摄了众多复杂的镜头,其中包括人狼互动和群狼场景。根据幕后花絮的披露,狼还和剧组成员建立了感情。这群被驯服的狼演员成功出演了这部旨在说明狼永远无法被人驯服的电影。

《狼图腾》剧照

除了群居结构、性情是否凶险、是否容易受惊之外,日常食物、生长速度、圈养中的繁殖问题等一系列因素中只要出一点差错就会导致该种动物无法被有效驯化。欧亚大陆的马能被驯化,非洲的斑马却不能,亚洲的摩弗伦羊被驯化为绵羊,北美洲的加拿大盘羊却不能,都可以用上述原因之一进行解释。“可驯化的动物都是可以驯化的,不可驯化的动物各有各的不可驯化之处。”正如达尔文的表弟、人类学家弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)所说,有些动物是“注定要永远野生的”。

即便一种动物具备上述全部苛刻要素,如果它们过于稀有,也无法真正成为人类的伙伴。苏联科学家曾在实验中成功驯化出亲近人类的银狐——赤狐(Vulpes vulpes)的颜色变异种。驯化后的银狐行为很像家犬,而且由于“基因多效性”(Pleiotropy)的现象,看起来也像家犬。然而这种珍贵动物因其数量稀少直到20世纪才有机会被人驯化,未能“抢占先机”与早期人类建立关系并被扩散至世界各地。

狼则不同,狼是非常常见的动物。“你想驯化它,总得能见得到它吧?狼极强的适应性和广泛分布也是驯化的重要基础。而且驯化一定是全世界不同地方的人不约而同开始做的。狼分布广,北极圈、沙漠、草原、热带雨林,各种环境都有狼的存在,从旧大陆到新大陆都有。”张劲硕介绍道,就在中科院动物研究所所在的北京市海淀区中关村地区,六七十年代还可以见到狼,可见其普遍。驯化的过程并非一蹴而就,成功前可能有无数次的失败,即使已驯化成功的种群也可能再度消亡。广泛的分布为狼被成功驯化提供了概率基础。

《狼图腾》剧照

天时地利人和之下,人类与狼有幸结为了伙伴。这种伙伴关系的建立或许从最初就是双向的,狗因人类而诞生,但它们不是完全被动的。出版过代表作《自私的基因》的牛津大学生物学教授理查德·道金斯(Richard Dawkins)在其新作《地球上最伟大的表演:进化的证据》(The Greatest Show on Earth:The Evidence for Evolution)中提出,狼被驯化为狗的过程中,最关键的第一步是由狼主动迈出的,是它们先选择了我们,而非相反。由于基因的突变,一些狼与原始人类之间保持的“安全距离”(Flight Distance)缩短了,这些特殊的狼敢于接近原始人类的部落营地,为的是获取营地周围垃圾堆中的食物。这一步,是自然选择的作用。当狼与人足够接近后,人才有机会开始“刻意驯化”,人工选择随即作用于狼的演化,一代代性情更加温顺的狼被人挑选出来,狗也就在这双向的努力中诞生了。

中国最早的狗

即便狼与人类之间早期互动的机制得到了解释,还有一个直接而具体的问题尚未被回答:狗究竟是在什么时候、在地球上的什么地方被人最早驯化出来的?

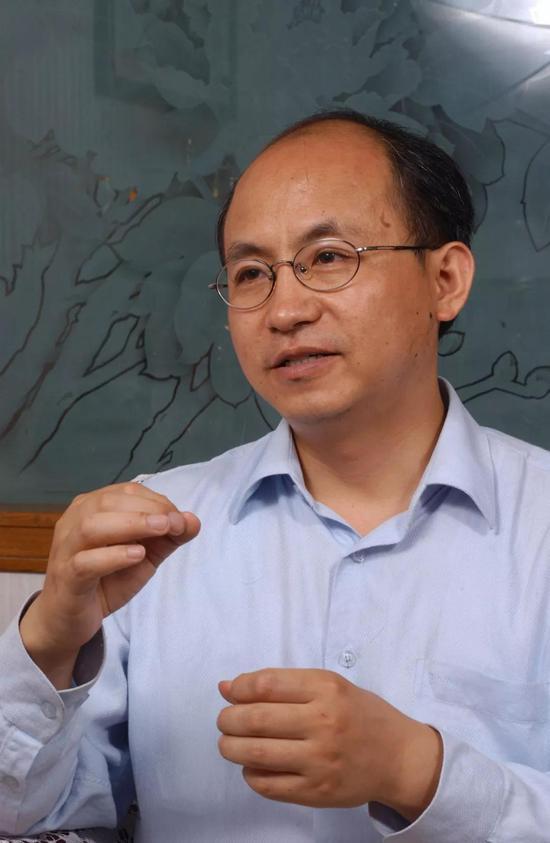

为了回答这一问题,我们需要再次寻求考古学的帮助。再次来到社科院考古研究所,我见到了李志鹏副研究员的导师、中国动物考古学权威袁靖研究员。袁靖原任社科院考古研究所科技考古中心主任、国际动物考古学会(International Council of Archaeozoology)理事会理事,现任复旦大学科技考古研究院院长。

动物考古学家袁靖(于楚众 摄)

“1998年,我去加拿大维多利亚大学参加国际动物考古学会第八次世界大会,我在会上做了关于中国动物考古学的研究现状的报告。报告后,第一位提问者的问题就是中国现在有多少人在做动物考古学的研究,我说真正把全部时间都投入动物考古学研究的有三位。主持人当时就笑着对我说,你们国家有这么悠久的历史,这么幅员辽阔的面积,只有三位动物考古学家,实在是太少了。”袁靖回忆道。自日本千叶大学留学归国后,袁靖将主要精力投入到动物考古学的研究,把诸多兴起于20世纪后半叶西方考古学界的动物考古学的理论与方法引入了中国。家养动物起源是动物考古学最重要的研究内容之一,其中狗在中国的起源研究正是由袁靖主持的,而狗在中国的起源直接关系到狗在世界的起源问题,因为最新的研究成果认为狗很有可能就是在中国起源的。

袁靖为我展示了一块80年代在河北省徐水县南庄头遗址中出土的狗下颌骨。拥有这块长十余厘米的颌骨的那只狗有着特殊的意义——它是迄今发现的中国最早的狗,也是中国最早的家畜,距今约有1万年历史。通过已经相当成熟的同位素测年等方法,考古学家可以确定某个遗址及其出土文物的年代,距今1万年属于新石器时代早期,这个时期的人类已经开始磨制石器和制作陶器,具备掘坑营建简陋居所的能力,但生业方式还是以采集和渔猎为主,农业还不存在或相当原始。这块颌骨告诉我们,那时的人已经开始养狗了。

河北省徐水县南庄头遗址中出土的狗下颌骨(黄宇 摄)

不过,与殷墟出土的完整且被置于墓葬中的狗骨不同,南庄头遗址出土的只是若干块散乱的碎骨,史前时代更谈不上文献记载的印证,怎么能知道这就是我们今天所说的“狗”,如何确定它已被新石器时代的人类驯化并成为了他们的伙伴?袁靖介绍,动物考古学的方法让我们做出肯定的判断,首先是骨骼标本本身的尺寸和形态揭示的信息:“第一,上、下颌骨的颊齿齿列长度、前臼齿齿列长度等多项测量结果均小于现生狼标本的同类测量点;第二,这件右下颌骨水平枝底缘明显出现弧度,而狼的下颌骨水平枝底缘是平直的,前臼齿的排列紧密也不同于狼的前臼齿的排列稀疏。”这两点说明它是狗不是狼。间接的证据,如南庄头遗址家犬的最小个体数是3只,占到该遗址全部哺乳动物的9%左右,与其他新石器时代遗址中的数量比例具有一致性,此外还与距今约9000年前的贾湖遗址中的家犬标本类似,这些都说明了至少在距今1万年的新石器时代早期,生活在今天中国北方的原始人类已经有了驯化后的家犬。

考古学以实物材料为依据,为历史事件的发生提供了“铁证”,然而也有其局限。我们现在达到的结论是至少1万年前中国就有狗,却仍未能搞清狗在中国起源的确切时间,更无从推定狗在世界范围内的起源,因为在以色列已经发现了更早的距今1.1万年的狗骨。

“南庄头遗址的家犬颌骨和狼相比已经明显缩短了,这种明显的变化是需要一个过程的,所以可以肯定狗在中国的起源比1万年还要早,中国早期饲养家犬的地点也不会局限在南庄头一处。但是这还需要更多化石的出土,很多时候是可遇不可求的。”袁靖说。

限于出土材料的限制,考古学的结论只能暂时“止步”于此。与此同时,掌握了分子遗传学武器的生物学家则试图以完全不同的方法探索狗起源的问题,他们自认为可以超越古代材料的局限。

DNA揭示的秘密

1953年,DNA双螺旋结构被发现,遗传的秘密大白于天下,从此生物学进入了全新的阶段。20世纪后半叶以来,遗传学突飞猛进地发展,许多长久以来得不到解释的现象被人类认识。关于狗,科学家们也用基因证据澄清了许多误会。达尔文和康拉德·洛伦兹都曾认为狗有不止一个祖先,包括灰狼、野狗、豺等,现在科学界根据DNA研究已有定论,所有的家犬(Canis lupus familiaris)——无论是身长超过两米体重达上百公斤的大丹犬,还是身长十余厘米仅重数百克的茶杯犬——祖先都是灰狼(Canis lupus),与其他犬科动物无关。

《Science》封面(2002.11.22)

“通过基因的方法,我们利用今天的狗就可以知道数万年前狗的起源情况。”中国科学院昆明动物研究所王国栋研究员向本刊介绍。王国栋研究员所在的团队由中国科学院院士张亚平领导,是目前世界范围内研究家犬起源问题最活跃的团队之一。早在2002年,张亚平院士与瑞典科学家彼得·萨沃莱南(Savolainen)合作,通过对不同地区共计654只狗和38只狼的线粒体DNA片段分析得出结论:家犬起源于东亚南部。这一重磅研究结果被《科学》(Science)杂志于当年11月以封面文章形式发表。

中国科学院院士张亚平

今天的狗的基因如何告诉我们关于过去的事情?DNA在一代代复制时准确性很高,但也会偶尔出错,这些错误会被传递下去,这个性质给了科学家一个绝妙的途径去分析生物的遗传信息。一个近似的例子可以说明其机制。假设一个班里小学生之间互相抄作业的场景。最初只有小明写了作业,这份作业就好比是某个物种的祖先的遗传信息,小明把作业交给其他同学去抄,这就好比是遗传的过程。抄作业和遗传一样,都是一个逐渐分叉的过程,小明给小王和小李,然后分别有同学去抄小王版本的和小李版本的。抄作业时难免出现笔误,就像是DNA复制错误,这样的错误是特定的而且会被传递,后面抄这份作业的人都会跟着错。但小王和小李会有不同的错误,由此,不同的笔误就可以把全班同学的作业定位到一个有先后顺序的谱系当中。机敏缜密的班主任通过比对所有人作业里的笔误特征就能确定谁抄了谁的作业,谁是最开始提供作业的人。分子遗传学家正像这个班主任,他们通过比对今日生物的遗传信息,尤其是其中的DNA复制错误,就能获知彼此的亲缘关系。因为DNA复制错误有相对稳定的速率,科学家还可以推测出某物种与另一物种分化的具体时间。

分子遗传学对狗的研究就类似上述过程。取样越多,数据的尺度序列越大,结果也就越准确。王国栋研究员介绍:“我们的样本逐渐增多,测序的范围也在逐渐扩大,2002年是线粒体DNA的片段,2009年是线粒体DNA全序,然后是Y染色体分析。到2016年,我们已经做到了对全基因组的测序和分析。这背后是测序技术和数理分析方法的进步。”这十余年的研究中诞生了多篇在国际上产生重要影响的论文,发表在《科学》《自然》(Nature)等期刊上。

王国栋简明地总结了研究团队对狗起源问题的结论:家犬起源于东亚南部,时间是距今3.3万年左右。至于“东亚南部”究竟是哪里,他说:“现在还没法确定具体的区域,长江流域、珠江流域乃至东南亚都是可能的。”

国际上曾有其他团队做出过狗起源于欧洲、中东等地域的结论,王国栋认为那些研究没有构成实际的挑战。“有些和我们结论迥异的研究是因为取样不同,他们的样本有欠缺,所以只是局部的结论。有的团队没有纳入东亚南部家犬的样本,而这恰恰是我们研究发现亲缘关系上最靠近家犬祖先的样本。”

《导盲犬小Q》剧照

2016年6月3日,《科学》杂志发表了英国剑桥大学进化生物学家劳伦特·弗朗兹(Laurent Frantz)团队的文章,称远古犬在欧洲和亚洲分别被驯化,但后来欧洲的远古狗逐渐被亚洲较好的驯化狗所取代。王国栋研究员如此回应这一最新成果:“这个结论和我们的结论不矛盾,我们只是说明了现在世界上各个地区的家犬的祖先都来源于东亚南部。如果家犬在欧洲、亚洲独立起源,但是欧洲一支没有机会生存至今天,这种情况是可能的。”

然而,张亚平院士团队这一广受国际生物学界赞誉的研究成果却遭到了考古学家的质疑。谈及狗的东亚南部起源说,动物考古学家袁靖说他一直清楚这项研究,还曾与张亚平院士亲自探讨过,但他不能接受东亚南部起源的结论。“依据现代DNA的研究得出的结果和动物考古学研究的结果差距甚大。”袁靖给出了他的理由。

一切才刚开始

既然考古学自身也不易通过实证材料确定狗的确切起源地点和时间,袁靖如何对DNA研究的结果提出疑问呢?他的论证很简单:动物考古学的证据显示,仅就中国而言,狗很可能是先在北方而非南方起源的,所以狗在世界范围内起源于东亚南部的结论是值得商榷的。

“有很多证据支持狗在北方先起源。中国出土灰狼化石的更新世晚期遗址主要集中在北方。而在南方,长江三角洲地区的数个距今1万年左右的遗址中,比如浙江省浦江县上山遗址、柳州市白莲洞洞穴遗址,都出土了动物遗存,但是没有发现任何犬科动物。说明南方可能不具备首先驯化狼的条件。”袁靖说。其他家养动物遗迹的出土情况和文化因素也可作佐证:“‘六畜’之中,除了最早的鸡可能是以文化交流方式由中国西南部地区北上,其他五种:狗、猪、黄牛、绵羊和马,都是最早发现于长江以北地区。北方的文化也一直走在前面,人口密度大于南方,先驯化狗的可能性更大。”

谈及两种不同的学科方法,袁靖认为:“动物考古学是通过科学发掘、科学研究获取的实证性证据,应当是有说服力的。”

王国栋研究员则说,十多年里DNA研究测序样本在不断扩大,分析方法也在改进,结论始终是家犬起源于东亚南部,他们对自己的结论是有自信的。

狗有着极为丰富的表观遗传多样性,目前世界上有数百个不同品种的狗,彼此之间外貌、性情差异极大。

在中国狗起源于北方还是南方的问题上,考古学和生物学似乎陷入了“僵局”,一方是直接取材于“看得见摸得着”的古代实物,一方是采用在许多问题上已大显神通的分子遗传学分析方法,得出了各自的结论。这两种方法,有没有可能取长补短而非各自为战呢?

如果能从古代样品中提取DNA进行分析,考古学和分子遗传学的优势岂不就合二为一了?实际上,这种设想已经成为现实并且在人类起源研究中发挥了重要作用。这就是古DNA研究。这种方法对科学家们提出了更高的挑战,因为从古代标本中提取DNA要困难得多。古代标本在被发掘前在地下埋藏了成千上万年,土壤中细菌分泌的酶、背景辐射、环境中的水分子等对DNA都是致命的破坏。古代骸骨中能够提取的DNA通常是只有几十到几百个核苷酸长度的碎片,而现生标本中的完整DNA长链长度以亿计,对古DNA信息进行分析难度可想而知。

“截止到目前,我们的研究都没有使用古代犬类样本,但古DNA分析未来是肯定要做的,这也是国际上的趋势。”王国栋研究员说。上文提到的剑桥大学劳伦特·弗朗兹团队得出的狗在欧洲和亚洲分别被驯化,但随后欧洲狗被亚洲狗取代的结论,正是通过对一具在爱尔兰出土的约4800年前的远古狗遗骸的全基因组分析得出的。正是因为有了古代标本和现生标本的DNA比对,才得出了比以往更为详尽的狗演化路线分析。考古学家同样对古DNA研究期待已久。在中国社科院考古研究所,赵欣博士已经开始着手进行古DNA研究,不过据她介绍,工作尚处在初步阶段,一时还无法对家养动物起源这样庞大的命题得出新的结论。

狗起源这个看似简单的问题,在许多细节上还是一团迷雾。未来破解狗起源的秘密,希望就在于多学科之间的结合。而这项研究的中心,很可能会是在中国,因为中国有着得天独厚的优势——材料的极大丰富。

“现生标本我们是最丰富的,平常大家瞧不上的中华田园犬,也就是土狗,恰恰因为没有经过人工培育而保留了最丰富的遗传信息。西方研究团队广泛获取中国土狗的样本要比我们获取欧洲纯种狗更困难。”王国栋说。

中华田园犬

至于考古材料,中国更有巨大的优势。袁靖颇为兴奋地讲道:“中国的考古材料太丰富了,还远没有得到充分的利用。我们的文明很早产生,而且没有断过。以狗为例,1万年以前的骨骼我们有,9000年以前的有,8000年以前的也有⋯⋯甚至以500年为一个单位,考古材料都可能是具备的,这是其他国家完全没法跟我们比的。”

张亚平院士也在文章中提到,未来家养动物起源研究的关键就在于大范围的样品覆盖,“对起源具体细节问题的探索,不仅需要覆盖广泛地理区域和品种类型,而且在时间尺度上需要包含从古到今的样本”。

以袁靖和张亚平两位领军人物为代表的中国动物考古学界和分子生物学界的科学家们已经进行了接触,正在商讨合作研究的细节,双方都对合作的前景充满期待。如袁靖所说,对狗起源的研究,“才刚刚开始”。

(本文刊载于《三联生活周刊》2018年09期,点击文末杂志封面图一键下单。部分图片来自网络)