来源:大象公会

文|朱不换

三十年来与国际接轨的中国科研,又到了十字路口。

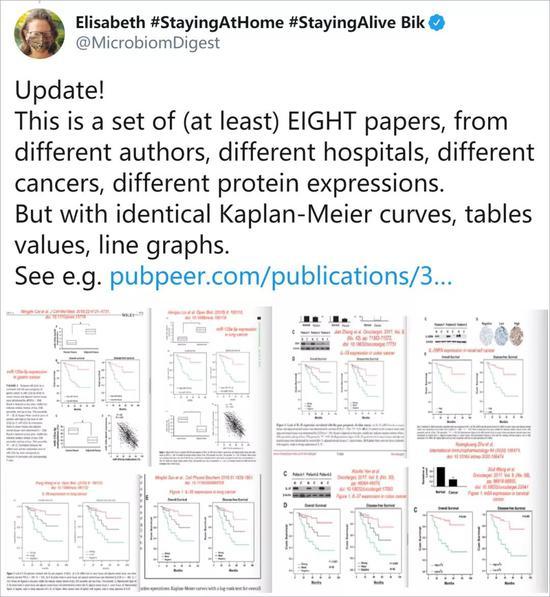

5 月 29 日,知名生物学界打假人士 Bik 爆料,江苏、河南、福建、辽宁、山东多家知名医院医生的科研论文涉嫌学术不端、数据雷同。中国 SCI 论文组团涉假的问题,又一次浮出水面。

回首望去,今年已是 SCI 收录指标进入中国高校的第三十年。

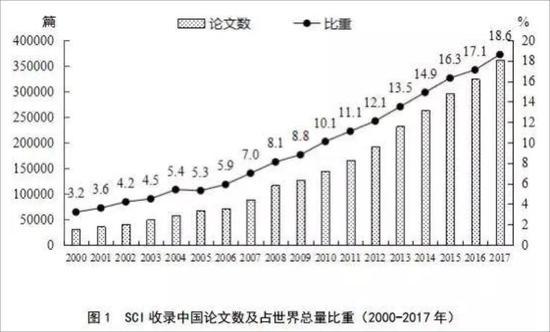

如今,SCI(科学引文索引)在中国科研界已无处不在。中国的 SCI 论文数量从寥寥无几,增加到了全球第二。另一方面,SCI 论文灌水、造假也层出不穷。今年 2 月,中国教育部和科技部已发布通知,针对科研评价中的 SCI 论文指标片面、过度、扭曲使用等现象,要求矫正。

SCI 收录和影响因子、H 指数等文献计量标准进入中国,如今已非议甚多。但它到底怎样影响了中国学术,及其评价体制?

这要从 SCI 到来之前中国学术的状态说起。

打开国门的困惑

1950 年代起,‘又红又专’曾是高校学术评价的统一标准。‘黑而不红’或‘只专不红’的学者,其学术生涯和观点都会受到严重影响。

高等学校必须继续努力培养又红又专的教师队伍。

思想政治工作不但要管红,而且要管专。红与专应该是统一的,只专不红,只红不专,都是不对的。高等学校师生的红,不但应该表现在政治思想方面,而且应该表现在他们教学和学习的实际行动中。

1961 年颁布的《高教六十条》详细规定了对教师‘又红又专’的要求

经历了全面学苏联和独立自主时代的波折,1970 年代起,国门渐开,从外国学习先进知识成为中国学界最重要的任务。

但由于缺乏国际同行的交流和评价,当时的中国对世界学术研究的基本格局和前沿基本是两眼抹黑,一些在国际上广受批评的非主流观点,便可以通过特殊渠道成为中国该领域的主导观点,进而影响重大决策。

例如 1978 年,一名中国控制论专家去欧洲访学期间,与荷兰教授奥尔斯德探讨如何用控制论模型影响人口时,接触到了《增长的极限》等环境悲观主义理论。

这些理论认为,随着人口扩张和资源萎缩,人类文明将遭遇灭顶之灾。尽管这类模型在欧美已饱受经济学和社会学界的批评,却被当时的中国学者视为宝贵的新知。

回国后,这些专家调研撰写了《中国人口百年预测报告》等论文,预测如果不控制生育趋势,中国人口到 2050 年将高达 40 亿。这些研究报告通过个人推荐和行政渠道,进入中央计划生育决策者的视野,成为一胎化计划生育的理论火药,推动了此后三十多年的计划生育政策。

另一个非主流研究在中国受到不成比例关注的案例,是所谓的‘地震云’。

1977 年,日本《读卖新闻》刊登文章《可从云彩形状预测地震》,随后被《参考消息》转载到国内。受此启发,中科院物理所的吕大炯开始尝试用‘地震云’来预报地震,随后被《光明日报》、新闻联播等权威媒体广为传播,并引起高层领导关注,数十年来在中国深入人心。

其实,所谓的‘地震云预报地震’是中外地震学界都不承认的伪知识,在日本只是一个极为边缘的观点,日本地震学界也普遍不认可。

更为公众所知的,则是 1980 年代在全国泛滥的以气功热、水变油为代表的伪科学浪潮。这些浪潮无一例外,都是先获得体制内权威人士或部门的认可,然后再在社会上获得巨大影响力。

这些现象的密集出现,核心原因在于刚刚和世界接轨的中国,面对纷繁复杂的学术思潮和观点严重缺乏辨识力,又缺乏专业的评价标准,因此不识货、被忽悠的状况频频发生。

直到八十年代后期,SCI、EI 等国际学术收录标准进入中国,改变了国内学术评价的生态这才发生改变。

SCI:一张引用的网

这几大学术收录标准里,影响最大的无疑是 SCI(科学引文索引)。而 SCI 的产生,来自其发明者加菲尔德的一个发现:

大部分学术论文的引用情况符合 20/80 定律,高引用的重要文献都集中于少数核心期刊;例如 1962 年,25 种期刊的引用数在占据了当年论文引用数的 24%,767 种期刊的引用数占比则高达 75 %。

这意味着,在现代学术生产的汪洋大海中,如果要了解一个大学科的前沿知识,不需要也不可能了解这个学科的所有论文;只需要了解少数核心期刊上的核心论文,就能抓住该学科前沿的重点。

根据这个原则,加菲尔德创立了 SCI 科学引文索引。到目前为止,它收录了 8500 多种自然科学的主要期刊,而这些期刊大都是各学科中具有较高引用率的期刊。

‘通过文献引用数量来衡量文献重要性’这套理念,并不仅仅适用于学术文献,也适用于各种通用内容的传播和搜索。

谷歌搜索引擎诞生时采用的 PageRank 算法,就是基于加菲尔德的这套原理:计算指向某网页的引用链接的数量和质量,来估算该网页的价值权重。

由于学术引用索引与互联网搜索的这层渊源,加菲尔德既是 SCI 之父,也被一些人尊为谷歌的祖父(Grandpa of Google)。

1982 年,加菲尔德来到北京的中国科学院文献情报中心,推销他的印刷版 SCI 索引。当时接待加菲尔德的孟连生,借鉴 SCI 和引文分析方法,建立了中国第一个《中文科学引文分析数据库》。

然而,当时只有中科院图书馆等少数机构采购 SCI,这套方法在中国的影响仍十分有限。

直到 1985 年,《中共中央关于教育体制改革的决定》要求‘对高等学校的办学水平进行评估,对成绩卓著的学校给予荣誉和物质上的重点支持,办得不好的学校要整顿以至停办。’

响应这一要求,1987 年起,中国管理科学研究院、中国科技信息研究所等机构开始用 SCI(科学引文索引)、ISR(科学评论索引)、ISTP(科技会议索引)和 EI(工程论文索引)收录的中国科技论文,排出各高校和科研单位的学术榜。

不过,这些学术榜只是外部机构对高校业绩的一个排名,对高校来说只关乎声誉,并不影响高校内部的学术评价和奖励。在校内学术评价方面,开风气之先的是南京大学。

发一篇 SCI,奖励100元

时任南京大学校长曲钦岳,面对着学校财务捉襟见肘的窘境。几年前中央政府根据‘835’建言选出了北大清华等五所高校,在七五计划期间各资助 1 亿元,南京大学未能入选,而其他来源的经费也极有限。

经费短缺局面下,如何提高本校的学术竞争力?曲钦岳决定从学术激励方面寻找突破。毕竟,与高昂的科研硬件投资相比,人才激励花钱少、成效大。而能否发表 SCI 收录的论文,在当时是相对客观公正的学术评价标准。

1990 年起,SCI 论文发表纳入南大物理学院的科研评价,此后又扩展到全校,如规定理工科申报副教授等职称的教师应有数篇 SCI 论文;每发表一篇 SCI 论文,学校给予一定奖励,早期为 100 元;取得博士学位者也要有论文发表。

而对于高水平学者,则鼓励他们在高影响因子的优秀国际期刊上发文,争取论文品质和数量的双丰收。

影响因子 (Impact Factor ):是一个期刊两年内刊文的平均引用次数,用来衡量期刊的学术影响力。

H 指数(High Citation index):一位学者的 H 指数是说他至多有 H 篇论文分别被引用了至少 H 次,用来综合衡量学者的论文数量和质量。

在这项政策鼓励下,从 1992 年到 1998 年,南京大学拿下中国大陆大学 SCI 论文产出‘七连冠’。南京大学的这一做法也被中国的大部分高校效仿,成为高校学术评价的常用标准。在此趋势下,中国 SCI 收录论文数逐年上升。

不过,SCI 主要收录自然科学论文,并不太适用于人文社会学科。而中国高校固有的文理分科体制,也加剧了理科和文科学术评价标准之间的分离。

理科追 SCI,文科搞中国特色

1977 年中国恢复高考后,实行文理分科报考。而高校教学科研的管理和评价,也有了明显的文理分界。

对一些处于文理边缘的学科来说,到底被列入文科还是理科,全赖上世纪八九十年代学科划分时命运的捉弄。

例如,逻辑学被偶然划为文科哲学学科下的二级学科,在招生、科研等方面曾多年受制于文科标准,但现代逻辑学的研究实际上比大部分理工学科更依赖数理推算。而心理学则被划分为自然科学,尽管心理学是研究人的学问,其大部分分支如社会心理学、教育心理学其实属于社会科学。

文科和理科的学术评价此后踏上了不同的发展路径。理工科学术评价逐渐接受了 SCI、EI(工程索引),影响因子等文献计量学国际标准。

而人文社会学科因为意识形态等原因,主要依靠各种国内核心期刊标准,走上了更有中国特色的发展道路。中国国内主要有下列七个核心期刊遴选标准,其中南大 CSSCI 即俗称的 C 刊,北大中文核心期刊和南大 CSSCI 同时收录的期刊通常被称为双核心期刊:

1。北京大学图书馆‘中文核心期刊’

2。南京大学‘中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊’

3。中国科学技术信息研究所‘中国科技论文统计源期刊’

4。中国社会科学院文献信息中心‘中国人文社会科学核心期刊’

5。中国科学院文献情报中心‘中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊’

6。中国人文社会科学学报学会‘中国人文社科学报核心期刊’

7。万方数据股份有限公司的‘中国核心期刊遴选数据库’。

尽管 SSCI(社会科学引文索引)和 A&HCI(艺术与人文科学引文索引)等国际文科索引也被部分高校引入了评价激励体系,但与 SCI 相比,这些文科索引收录期刊较少、外语要求较高,中国学者的发表始终偏少,这些国际标准也始终不是中国人文社科学术评价的主流标准。

而文科脱离国际评价的一大后果是,中国文科论文的刊登、评价受人际关系和行政干预的影响始终要更大。

在国内理工科核心期刊上,学者往往还比较克制守矩,最多会发表一些赞叹师恩的抒情作品:

而在人文社科期刊中,内容天马行空的论文则相当多见。与期刊主管者的亲情友情恩情,都有可能转化为论文发表。

从这些另类论文里,你可以读到父亲对子女的殷殷深情。社科院金融研究所原领导、院核心期刊《银行家》杂志主编王某之子从读小学起,就在该杂志陆续发表文章 92 篇,在数量上已超过大部分大学教师。而这些成果的诞生,都离不开父爱的关怀。

即使没有这样的好父亲,只要你有钱且乐善好施,也有可能感化学术期刊,令其帮忙宣传你的观点。著名富豪廖凯原先生就曾在法学核心期刊《环球法律评论》发文,论证上古黄帝已领悟‘比特是万物’的奥义,为中国法治科学观奠定了基础。

未来向何处去

当然,理工科即使有 SCI 论文收录、期刊影响因子、高引用指数等国际标准把关,也不是没有空子可钻。

投机者可以通过在 SCI 内低水平期刊上灌水、一文拆成多篇、自引、小圈子互引等,虚假的增加发表数和引用数。何况,学术研究是一种探索创造性的工作,不能只是机械的炮制论文,仅仅以论文数量和引用数量来评价,难免有偏颇。

而且,SCI 论文的出版,需要编辑、审稿人的手工把关。与浩如烟海的论文投稿相比,编审人员的精力毕竟有限。这给一些人进行论文数据造假、工业化复制论文数据有了可乘之机。

特别是中国医生这个从业者极多的行业,在晋升副主任医师、主任医师时,单位往往要求数篇 SCI 论文、省厅级别乃至国家自然科学基金课题。在治病救人之余,还需要攒论文,这使得不少医生选择了炮制滥竽充数的论文来谋求升职。

医生行业以临床实务为首,医术精湛远比论文数量重要,对升职设置过高的科研论文标准并不合适。

不过,对于以科研为主业的高校、科研院所来说,国内的现有学术评价机制,恐怕还远未达到可以超越 SCI 收录、影响因子等量化标准的水平;从这些国际标准中值得借鉴之处,仍然多于应摈弃之处。

破除‘ SCI 至上’、‘唯 SCI ’的片面倾向是应该的,但破除之后,路应该怎么走,是科研管理者和从业者都需要思考的问题,也值得公众的关注。

毕竟,大部分科研活动的每一分经费,都来自普通人的纳税。你肯定不会希望你出的钱白花了。