来源:外研社科学出版

昨天晚间,内蒙古自治区2人被诊断为肺鼠疫确诊病例的新闻,让这种一度被遗忘的疾病再次走入大众视线。鼠疫曾经是一个肆虐全球的梦魇,而这个疾病的历史中,镌刻了人类公共卫生事业的曲折发展历程。

源起

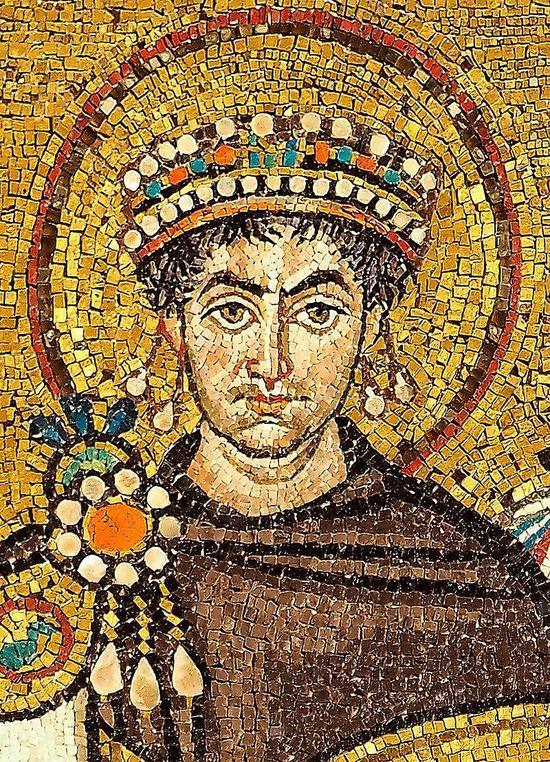

公元541年,君士坦丁堡。

查士丁尼一世治下的拜占庭帝国如日中天,横扫整个意大利和地中海西部海岸,即将再现罗马帝国往日的荣光。然而这次站在舞台中央的,并不是这位君王。一场源于埃及的鼠疫就在这一年迅速蔓延,并很快吞噬了首都君士坦丁堡,帝国的梦想也最终化为泡影。查士丁尼一世本人也没能幸免于感染,只是侥幸躲过了死神最后的审判。

《查士丁尼一世像》,圣维塔教堂,拉文纳,意大利

鼠疫首先屠戮了埃及的培琉喜阿姆(Pelusium),然后一路奔袭,迅速蔓延至亚力山大,然后借助水陆贸易网络扩散至首都君士坦丁堡,最终肆虐整个拜占庭帝国。没有人确切知道有多少人在这一场浩劫中丧生,有记载显示瘟疫爆发时,君士坦丁堡每天有将近5千人失去生命,帝国也损失了1/4的人口。[1]

《圣塞巴斯蒂安为遭受瘟疫的人代祷》艺术家:Josse Lieferinxe 年份:1497年~1499年 类型:布面油画 收藏地:Walters Art Museum,巴尔的摩

但是死神显然并没有就此得到满足。从541年至717年,鼠疫沿海陆贸易扩散到了西欧与不列颠。首先是法国(Arles,543年),紧接着是爱尔兰与不列颠西部(547年),不久再次回到法国(马赛、亚威农、隆河流域,588年~590年)。鼠疫所到之处最终导致2,500万~5,000万人死亡,整个地中海贸易遭受重创。[2]

鼠疫对人类的威胁由来已久,《旧约》中有非利士人夺得了以色列人的约柜,最终招致阿什杜德(亚实突)鼠疫爆发的记载。现存史料中,541年~542年“查士丁尼瘟疫”是人类记载的第一次鼠疫大流行。

《阿什杜德的瘟疫》

艺术家:尼古拉斯·普桑

年份:1628年~1630年

类型:布面油画

收藏地:卢浮宫, 巴黎

实验过程

“查士丁尼瘟疫”之后,鼠疫似乎暂时收起了利刃,潜伏在了历史的洪流之中。但当它以“黑死病”之名再次露出獠牙之日,人类终将发现自己所谓的文明是多么的不堪一击。

《图尔奈市民埋葬瘟疫受害者》 艺术家:Pierart dou Tielt 年份:约1353年 类型:微型画 收藏地:比利时皇家图书馆,布鲁塞尔

有学者认为肆虐欧洲的黑死病源自中亚[3]。1347年,往来于克里米亚与西西里岛之间的热那亚商船混入了被感染的黑鼠或跳蚤,使得鼠疫不久便在热那亚与威尼斯蔓延开来。1348年疫情蔓延至法国、西班牙和英国,1348年~1350年又肆虐了德国和斯堪的纳维亚,最后于1351年蔓延到俄罗斯的西北部。

《死亡的胜利》 艺术家:不详 年份:约1446年 类型:壁画 收藏地:Regional Gallery of Palazzo Abatellis,巴勒莫

诡异而恐怖的景象在欧洲比比皆是:相互交谈着的人们忽然开始摇晃,然后倒地身亡;无数村庄被荒废,再无人类活动的迹象;大都会中的人们成批死去,堆积成山的尸体甚至来不及处理。而败血性鼠疫使得患者最终全身布满黑色斑块,更是让“黑死病”的名字不胫而走,成为整个欧洲的梦魇。

《凯瑟琳二世的鼠疫骚乱》 艺术家:Ernst Lissner 年份:1930年 类型:水彩画

在中国,明代万历和崇祯二次大规模瘟疫也被认为是这次全球大流行的一部分。崇祯十六年八月,天津爆发肺鼠疫,“上天降灾,瘟疫流行,自八月至今(九月十五日),传染至盛。有一二日亡者,有朝染夕亡者,日每不下数百人,甚有全家全亡不留一人者,排门逐户,无一保全”[4]。

有学者估计,仅在欧洲就有约2500万人死于黑死病[5],而欧、亚、非洲则共约5500万—7500万人在这场疫病中死亡。[6]、[7]。由于当时缺乏对疫情正确的认识以及可靠的治疗手段,只能使用隔离的方法阻止疫情蔓延。

祸首

1855年,中国云南首先发生了大型鼠疫。当时恰逢多事之秋,杜文秀于云南起事,鼠疫病菌也就随着人群扩散开来。1894年广东爆发鼠疫,十日之内蔓延全城,并传至香港。广州和香港成为当时鼠疫流行的中心[8],藉由方便的海上交通,死神的脚步最终遍及全球,仅仅在中国和印度便导致约1,200万人死亡。但与前两次大爆发不同,这次人类终于凑足了与死神抗争的筹码。

存放在仓库中的鼠疫患者的尸体 拍摄者:不详 拍摄时间:1910年~1911年 来源:中国摄影史图片库

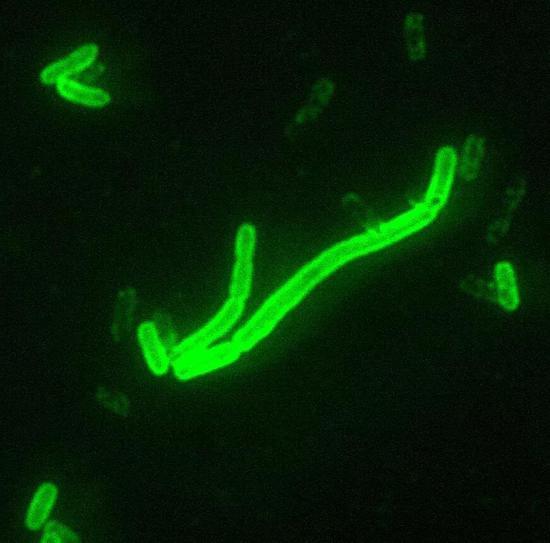

作为一种动辄就可以夺走数千万人生命的烈性传染病,人们发现鼠疫病原体的历史不过一百余年。1894年,巴斯德研究所的细菌学家亚历山大·耶尔辛(Alexandre Yersin)在香港的鼠疫患者身上分离出引致瘟疫的鼠疫杆菌(Yersinia pestis)。1898年,法国科学家席蒙(Paul Louis Simond)在印度孟买首次证明鼠及跳蚤乃是鼠疫传播的罪魁祸首。

鼠疫杆菌,直接荧光抗体染色 (DFA),

鼠疫是一种人畜共通的传染疾病,其主要的病菌媒介并非是啮齿类动物(如鼠)本身,而是寄生在它们身上的跳蚤。啮齿类动物对鼠疫大多有免疫力,但可以在极短的时间内致人死亡。按照感染症状不同,鼠疫可分为三类:淋巴腺鼠疫、肺鼠疫、败血性鼠疫。

* 未治疗的腺鼠疫

注:所有的鼠疫,包括淋巴腺病不明显的病例,皆可能引起败血性鼠疫,经由血液感染身体各部位,包括脑膜。

资料来源:美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)

抗争

人类同死神的抗争其实从未停歇,只是在很长一段时间都未能踏入正确的轨迹。早期人们曾试图通过吞下粪便与灰烬、将黑色肿块直接切除或者把活着的蟾蜍置于胸前以治疗黑死病。[9]

路易十三的御医Charles de Lorme发明的传染病医生防护服。面具类似鸟喙的结构中装有香料或草药,身披长袍以隔绝秽物,同时手持长棍以避免直接接触病人。

《Doctor Beak from Rome》

艺术家:Columbina (绘图), Paul Fürst (雕刻)

年份:1656年

类型:铜板雕刻

来源:Imagery From the History of Medicine

随着鼠疫杆菌的发现,人类第一次对鼠疫的发病机制有了正确的认识。而抗生素的发明进一步为人类对抗鼠疫提供了强有力的工具。疑似鼠疫患者尽早接受正规的治疗可以大大降低死亡率。临床经验表明,链霉素、庆大霉素、四环霉素、氟喹诺酮或氯霉素均可以有效地对抗鼠疫杆菌。[10]、[11])

对于鼠疫的恐惧催生了人类对于医学与微生物学的研究,一些带有现代医学痕迹的防治手段也开始出现。从某种意义上来说,与黑死病的抗争促进了现代医学的兴起,也使得人们对于公共卫生事业的关注被提升到了前所未有的高度。

为了对抗1894年香港鼠疫大爆发,疫情最为严重的上环太平山街的房屋最终被全部拆毁,此处现为卜公花园。

包括鼠疫在内的公共卫生事件,加快了现代医学的发展步伐,同时也推动了公共卫生事业的蓬勃发展。

隐喻

“鼠疫杆菌永远不死不灭,它能沉睡在家具和衣服中历时几十年,它能在房间、地窖、皮箱、手帕和废纸堆中耐心地潜伏守候,也许有朝一日,人们又遭厄运,或是再来上一次教训,瘟神会再度发动它的鼠群,驱使它们选中某一座幸福的城市作为它们的葬身之地。”

如今人们谈及鼠疫,似乎是在诉说着某个上古的神话,抑或是中世纪流传下来的某个怪谈。然而鼠疫实则离我们并不遥远。威胁着欢乐的东西始终存在,只是在狂欢的人群之中无法窥见罢了。

1976年,金沙萨。护士与埃博拉患者(CDC/Lyle Conrad)。病人于几天后死于严重内出血。埃博拉出血热于1976年首次出现于非洲,可造成高达25~90%的综合临床致死率。迄今最严重的一次流行(2013~2016)夺走了11,315人的生命。

与中世纪人们的观念不同,现代医学使人们认识到,瘟疫的产生并不是由于神明的惩戒或者魔鬼的戏谑,人类自身要对灾难的爆发承担更多的责任。生活环境的污染和恶化、医疗设备与医护人员的短缺、社会制度的缺失、基本健康常识的欠缺,导致瘟疫只需要换一身皮囊,就可以向人类发起一次又一次的冲击。而上述一系列问题的根源,又往往指向了人与人之间根深蒂固的不平等,以及长久以来人们对他人生活的冷漠与无视。而这种源于无知的傲慢终将化作无差别威胁所有人的灾厄(无论人们将其称之为鼠疫或者其他什么)。这不得不说,是人类文明的悲哀,也是人类文明的脆弱之所在。

不过,我们似乎也不应该过于悲观。根据世卫组织统计,自上世纪50年代以来,全球预期寿命增加了25年。

阿尔伯特·史怀哲(Albert Schweitzer,1875~1965),20世纪伟大的思想家。1913年他来到中非西部的加蓬,开始从事医疗援助工作50年,直至逝世。获1952年诺贝尔和平奖。他提出了以“敬畏生命”为核心的伦理学思想,受到全世界的尊敬和推崇。

2016年,在五岁生日前死亡的儿童比1990年减少了600万。天花已被击败,小儿麻痹症也即将被消灭。许多国家已经成功地消灭了麻疹、疟疾和致残的热带病(如几内亚线虫病和象皮病),以及艾滋病毒和梅毒的母婴传播。

也许我们在心底,都向往着成为加缪笔下的里厄医生。也许正是因为这种“我也想为幸福做一点什么”的想法,让我们寓言的最后总是使人感到宽慰和希望。