来源:SME科技故事微信公众号

“谁会想从金门大桥上自杀呢?”

这座桥的首席工程师Joseph Strauss,在大桥初建成时立了这么个Flag。

那时的他怎么也没想到,金门大桥竟成了自杀人数最多的第一大桥。

自1937年通车以来,就有超过2000人从桥上跳下,只有几十人活下来。

凭着无“桥”能及的高人气与高致死率(98%),金门大桥也获得了“自杀圣地”的称号,引来无数“自杀朝圣者”。

金门大桥

然而,有人跟踪调研了金门大桥上自杀未遂的515人。

结果却显示,其中只有6%的人在日后生活中还继续有自杀的倾向。

这些证据都表明了,早已打定主意要冷静地去自杀的人是少之又少。

大部分选择跳桥的自杀行为,实际上都只是一时冲动罢了。

如果能对此进行哪怕一点点阻碍与干预,就能有效减少自杀人数。

例如这几十名幸存者之一凯文·海因斯说:“在跳下去的一瞬间,我就立马后悔了。”

于是,他在下落的短短4秒钟里,转动身体将头朝下改为了脚朝下,将命从鬼门关里拉了回来。

凯文·海因斯

一时冲动就断送了宝贵的生命,这确实让人无比惋惜。

但或许有的人只是突然产生想往下跳冲动,却根本没有动过自杀的念头。

在日常生活中,有不少人都遇到过这种吊诡的时刻。

只要一站到高处,就总有一股难以抑制的欲望想向前多迈一步,又或是思考往下跳会发生什么。

你必须竭尽全力,满头大汗地克制这些想法,才能让自己不犯糊涂——因为你压根不想死啊!

这种冲动,诡异得让人害怕,却又极其常见。

调查显示,有超过一半的受访者都表示有过这种经历。

有时候,这种现象还会影响到日常生活。

媒体曾经报道过这么一个案件,苏州一对夫妇搬进31楼后,女方总有想跳楼的冲动。

她一靠近阳台或窗口,就想往下跳,每日担惊受怕,心慌、精神不振。

“我是真的怕死,害怕自己莫名其妙从楼上跳下来”。

直到搬回以前的低楼层旧出租屋,这才恢复了正常。

事实上从很久以前,人们就注意到这种“想从高处往下跳”的现象了。

对此,法国哲学家首先“抢注”了“L’ Appel du Vide”一词。

其字面意思为虚空的召唤(the call of the void),生动地形容了这种“吸引力”。

它还可延伸指代某类哲学思考,表示想要做一些毁灭性行为的冲动。

这形容是够形象,但却无法解释“虚空”是什么,吸引力是从何而来。

这时,老派心理学就要出来搞事了。

弗洛伊德会用精神分析告诉你——你就是想死。

这叫做“死亡本能”,认为每个人身上都有一种趋向于毁灭的本能冲动。

你想象自己的死亡又或是梦到自己死亡,正源自你骨子里找死的愿望(death wish)。

但是,弗洛伊德的很多理论基本上都是错的,包括这个。

虽然该现象非常有趣,但正儿八经的研究还真没有过。

直到2012年,詹妮弗·哈姆斯的团队对这一现象作了研究。

所以这项研究是具有里程碑意义的,她还专门为此创造了一个新术语:高低现象(the high place phenomenon)。

结果显示,就算终生没有过自杀意念的人群,也有43%表示有过这种想突然从高处跳下来的冲动。

所以光这一个数据,弗洛依德的“death wish”就可以宣布破产了。

而对于这现象,詹妮弗·哈姆斯提出的假说认为:这种强烈的冲动可能是因为大脑意识误解了身体安全系统发出的讯号。

生存是人最基本的本能。

但生命却总是脆弱的,随便出点差错都可以威胁到是人身安全。

那该怎么办呢?于是人类有了恐惧惩戒系统,它能时刻警告自己,远离这些那些危险。

“视觉悬崖”实验

恐惧,是人类适应环境的必然结果,也正是这种感觉保护了我们。

研究发现,不到六个月大的婴儿就已经对“视觉悬崖”避而远之了。

尽管这些孩子还未学会走路,在这之前也从未有过从高处坠落的经历。

而跟踪实验最后也发现了,幼年时对高处更惧怕的孩子,成年以后也更少从高处坠落受伤。

此外,猫咪和老鼠等也会对视觉悬崖畏惧,但像鸭子等则不明显

那么问题来了,既然那么怕死,为什么还会产生往下跳的冲动?

事实上,这套由来祖宗留下来的保命系统,是复杂的。

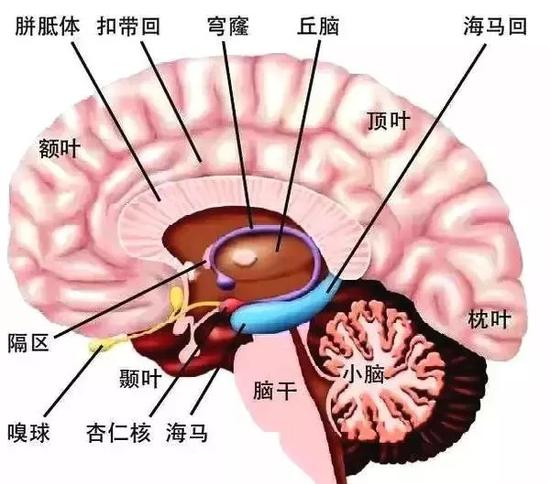

首先,我们之所以感受到恐惧,主要依靠大脑中的“恐惧中心”杏仁核

它有调节内脏活动和产生情绪的功能,会引发应激反应,在受伤后产生恐惧的记忆。

这种由大脑皮层主导的意识反应,需要接受传入神经信号,经过分析整合最终才能做出“理性”判断和反应。

这个过程相对缓慢,而且还受到诸如学习、经验和自身反应能力的制约。

所以在危险面前,人类还有另一套更加常用的系统。

它反应敏捷,不受大脑皮层意思的控制,就能对危险瞬速作出决断。

例如,当你的手碰到滚烫的火炉时,会马上缩回来。

就在这一瞬间,你的大脑可能没意识到有危险在靠近,你的身体已经自行作出反应了。

紧急情况下,人首先受本能反应的控制,而后才有可能正确理解所处的状况并做出理性判断。

当回过神来,恐惧的感觉才会慢半拍地形成,有点类似于我们常说的“后怕”。

正常情况下,这两套系统可以很好地协调人体的行为与反应。

然而在某些情况下,这种稍微延迟的感知判断系统却会出现混乱的情况。

我们大脑意识,还是比较好理解“为什么我要把手从滚烫的火炉上缩开”,但对“高处”就不一定了。

当一站上高处,你的安全系统就会马上对你发出警告:“靠得太近了,赶紧退回去!”

然而过了一会,你的感知系统却会一脸懵逼:“我本来就是安全的,又没要跳楼,为什么要退回来。”

因为现实情况往往是,你还隔着阳台护栏,又或是离边缘还有一定距离。

你早就知道自己实际是安全的,这些都是在你安全系统拉响警报之前就已形成。

换句话就说,大脑收到了那个警告讯号,但是却反应不过来为什么会被警告。

所以这两者一冲突,大脑便容易形成一种误判,“原来刚刚的警告,是身体准备要往下跳啊。”

于是,高处现象自然而然就产生了,你还会想象跳下去的后果吓出一身冷汗。

理解这个过程,可以回想一下自己站在高处时的整个过程(仅限于那些有过“高处现象”的人群)。

很多人都是首先心头一紧,随后产生一丝劫后余生的感觉,之后才会又作死地产生想往下跳的冲动。

而且,当站在边缘往下看的恐惧越大,这种“虚空召唤”的吸引力也会越大。

事实上,詹妮弗·哈姆斯的这项研究中也发现了,那些纵身一跃冲动越强烈的人(同时从未考虑过自杀),也是更容易焦虑的人。

这批人站在高处时,会更容易出现恐高现象,比如出汗、心悸、眩晕、两腿打颤等。

除了更害怕高处以外,他们平日里也更担心无法控制自己的身体反应。

这种高度相关性与以上假说是吻合的,高敏感的特质使人更容易产生认知误判,从而产生“高处现象”。

在这项研究中,反而是那些曾有过自杀念头的人,这种焦虑敏感度与想往下跳的冲动没有表现出相关性。

所以说,这种想跳的冲动还真不是源于什么“死亡本能”,反而是超强的求生欲望在作祟。

我们也压根不用为自己恐高的事情过分紧张,因为恐惧不一定带来死亡,不知恐惧反而才会带来更多危险。

*参考资料

JESSICA SEIGEL.Why You Feel the Urge to Jump:The science and philosophy of looking down from a high place.2017.03.30

Hames, J.L。, Ribeiro, J.D。, Smith, A.R。, & Joiner Jr。, T.E。 An urge to jump affirms the urge to live: An empirical examination of the high place phenomenon。 Journal of Affective Disorders.2012