硅星人注:本文作者Ruthia,过去 4 年在 Facebook 做产品设计师,目前活跃在硅谷的创业圈。她从十五年前接触设计,最开始是以兴趣的形式,从设计 flash,一路发展到平面设计、网站、app、AI、AR/VR、游戏、智能硬件、区块链...以下是她对Slack的设计思考,Enjoy:

首先,大家一定是对设计感兴趣才会来看这篇文章,那么,相信大家对这两个问题有一些自己的思考:第一个问题是,为什么说产品设计对互联网产品越来越重要?第二个问题是,什么是产品设计?

说到体现设计重要性的案例,Slack 一直是为人津津乐道的代表案例。一提起 Slack,大家往往想到的是,五颜六色活泼而又清新的界面,设计第一次成为了一款企业级独角兽的亮点,给枯燥的企业办公沟通增加了一抹亮色。

虽然,实际使用下来,你很快就会发现 Slack 有各种各样用户体验的“硬伤”:1)经常丢消息,尤其是当涉及到移动和桌面端同步 2)文件、图片传输的速度非常缓慢,而且网络稍不好一些就失败 3)只支持联网使用,等等…… 如果在中国,它肯定已经在起跑线上就输给钉钉、企业微信这些“劲敌”。

但在美国,Slack 的发展却是顺风顺水。作为历史上增长最快的面向企业应用的创业公司,它不仅选择直接上市的方式,而且估值可能会高达 157 亿美金。

那么,Slack 的产品设计到底有什么“魔力“?

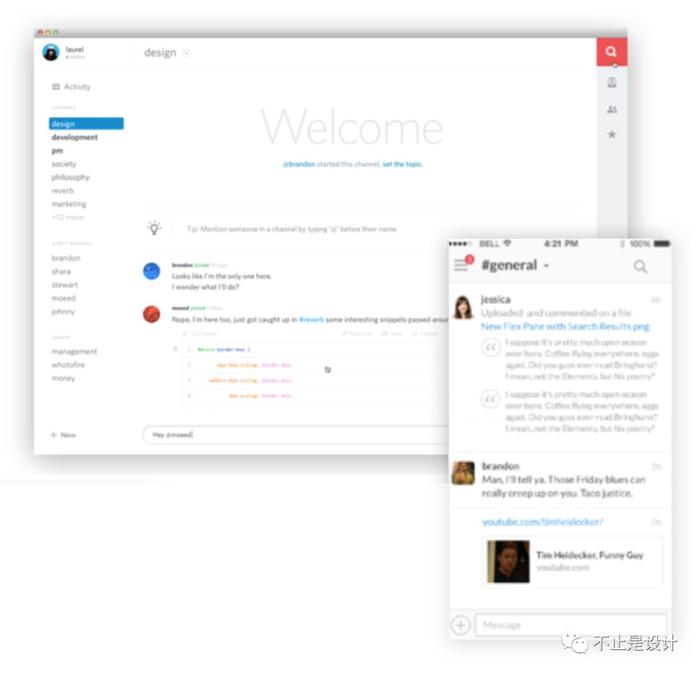

2012 年,Slack 的前身——游戏公司 Tiny Speck 在融资一千七百万美金、花费 3 年时间开发的游戏 Glitch 商业化失败之后,面临倒闭边缘 [1]。这时候,他们面临两个选择:倒闭,或者转型。因为他们的游戏开发团队分布在纽约、旧金山、温哥华,面临跨国、跨时区的挑战,而且有很多人干脆就远程办公——所以他们基于自己的需求,把当时流行的开源聊天工具改造成适合自己团队协作的工具。他们发现,以后即使在其他地方继续工作,他们也已经离不开这样一款聊天工具,于是,他们决定基于这个聊天工具,进行转型 [2]。当时,这个工具还只是程序员基于开源 IRC 修改的版本,没有经过设计师的设计,于是,公司的创始人 Stewart Butterfield 找到了加拿大当时只是小有名气的设计工作室 Metalab 合作 [3]。设计师 6 周就设计了一整套方案,直到 10 年之后的现在也没有太大改变。

试想,如果你是一枚 Metalab 设计师,接到这个任务——设计一款面向企业办公的通讯软件,你会怎么设计呢?

配色是不是要黑白灰蓝,体现办公的正式感?一切以提高效率为目标,并且增加功能比如打卡、消息已读通知、公告栏、显示在线时长...等等帮助企业提效的功能?

其实,设计师最开始给出的方案也是这个路线:

如果去做用户调研,相信结果一定是——作为一个企业沟通工具,最重要的是保证信息的及时、有效送达。但殊不知,这样的结果反而是会增加工作的压力,让你变得更忙、把过多的工作时间放在沟通交流,反而会影响真正执行的时间和效率。

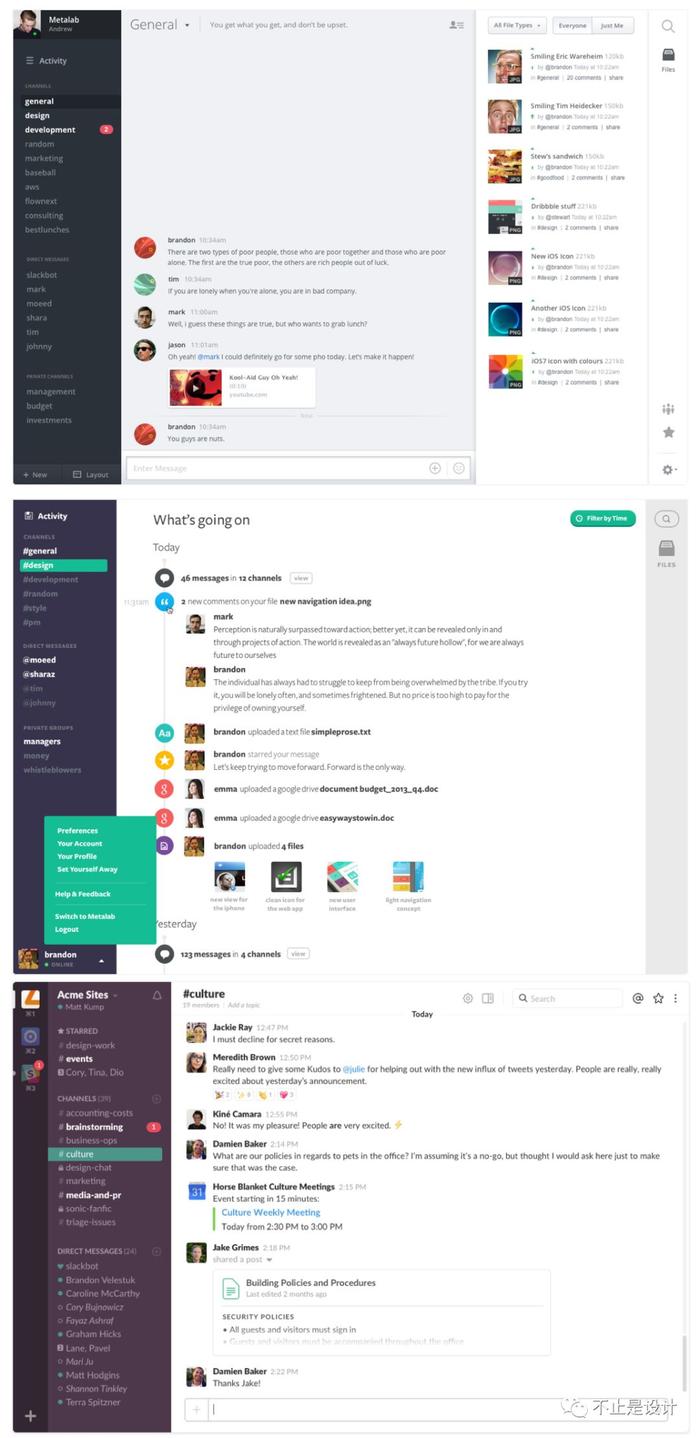

但是, Slack 的最终设计,却既不是高效,也不是简洁,而是一个截然相反的风格 —— 有趣。

有趣——是一个很少有人想到的更深层次的办公需,甚至有点反人性。但想想 ——既然大家总是抱怨工作太忙太无聊,那么为何不想办法让工作变得更有趣,让自己变得不那么忙?

工作中遇到的最大、最摧残员工的问题,在于无聊、在于处理很多琐事、在于很大的压力。而 Slack 就是让工作真正变得更有趣,让你可以理所应当得偷懒,让各种功能机器人帮你偷懒。

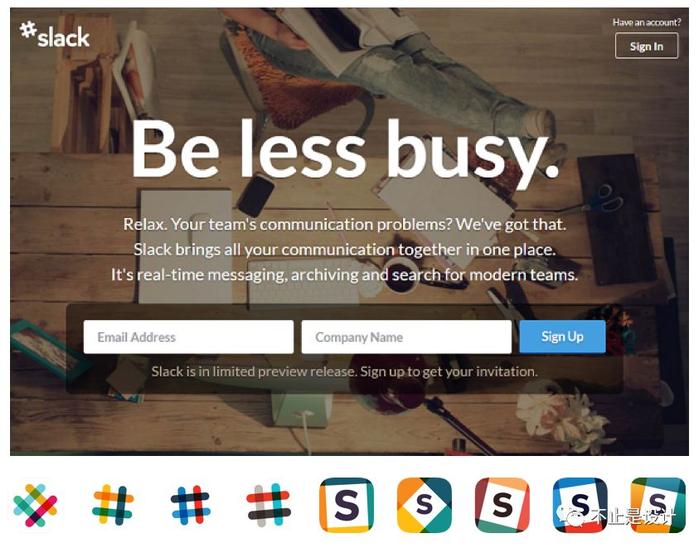

这,就是 Slack 设计团队发现的破局点。连 Slack 早期的口号都是:Be less busy。相信你不会想到随便给一款办公软件取名叫:偷懒神器(Slack 这个词本身的英文含义是放松, 美国人经常用 slack off 表示偷懒),随便一个井号就当 Logo —— 如果给出这样的设计稿,是不是怕气死老板?

怎么样,是不是非常反直觉,但又是这么的理所应当的一个问题?但 Slack 团队就敢于选择这种常人不敢去挑战的问题。

好设计的关键,就在于发现问题和解决问题。而一开始找到了对的问题,相当于问题已经解决了一大半。

接下来,Slack 团队绞尽脑汁开始想——怎么能让你偷懒?

每天收到 50+ 封邮件,尤其是各种通知类的邮件和 email,都看不过来——那就把各种功能应用通知都集成在 Slack 上,在这里统一查看就好。

老有人在非工作时间给我发消息——那就允许设置静音时间,不设置消息提醒。

经常要去各个网站去查看、更新状态——那就做个机器人,把更新都抓过来,或者可以通过写信息的形式直接创建文档、更新会议,等等。

每天要开晨会——机器人自动收集大家每天的更新汇总,日历自动在开会前 15 分钟提示。

每天来向企业咨询的客户信息,团队由多个人负责处理,难免混乱——自动用机器人汇总在一起,再安排给相应的人负责。

让你不那么忙之后,他们还加入了很多元素,让工作更有趣。

比如,使用游戏的配色来设计。一个细节是,注册之后即使你没有头像,也会被自动安排一个五颜六色的头像,而且其他人还不重样。(最新的设计越来越往大公司路线发展,已经摒弃了这个设定)。

在尽可能多的地方加入跳跃的动画,给无聊的工作增添活力。

找个空就加入各种风趣的语言逗你一笑,用设计师的原话是 “every piece of copy is seen as an opportunity to be playful”。一个他们设计师自己举的例子是,Slack 早期的加载动画,不是用一个转圈圈的 loader,而是显示这样一句话“如何在百忙之中花样吃甜点?把奥利奥洒在地上再像动物一样拿嘴叼起来吃...”——以体现苦中作乐的无厘头感(脑洞也是够大)。

支持用 emoji 表情符号来回复信息或者投票,还可以导入自己的表情包以及 GIF。

这样下来,结果就是:

更少的邮件、通知,只用在 Slack 这一个 app 里处理事务就行。

这些琐碎的工作都帮你解决了,团队就能把时间花在更专注的工作上。

上班的过程也更愉悦了。

设计一款办公工具,目标是卖给公司,理应为了公司掌握决策权的高管服务。殊不知,Slack 的功能却包含非工作时间提醒静音这样服务员工、但可能气死老板的功能。但正因此,它才开拓了一个新的 Saas 产品增长模式 ——通过产品打动用户,再通过口碑自下而上促进企业购买,而不是用传统的销售人员签单来获客,才可以在早期以低成本达到如此快的增速。

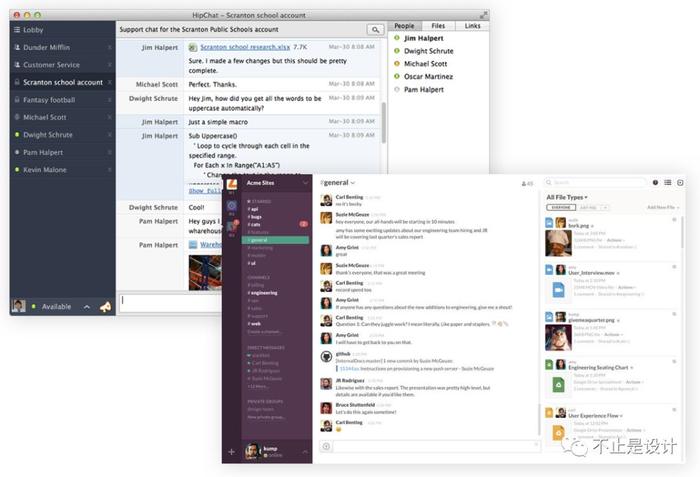

也正是因为 Slack 独特的设计思路和用户体验,让 Slack 在竞争激烈的通讯工具领域,脱颖而出。6 年来,即使面对巨头像微软、Google、Facebook 的竞争,它的成功也无法轻易复制。

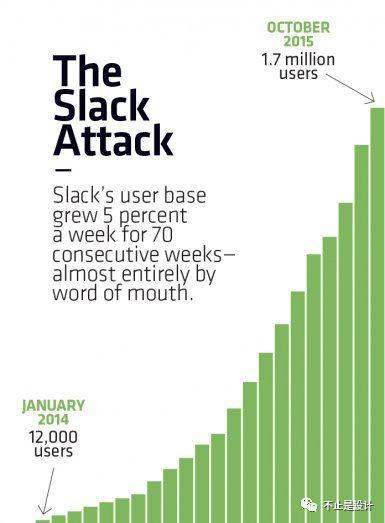

Slack 在 2014 年 1-10 月,从 12k 增长到 1.7MM 用户 [4]

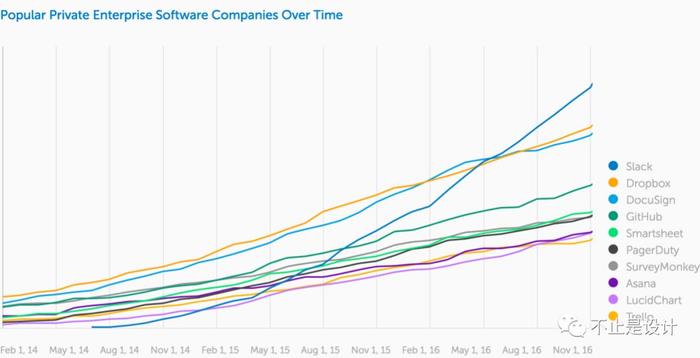

Slack 的增速超过其他企业级工具 [5]

让工作变得更有趣——Slack 的秘密配方,就是这么简单,但也非常的“反直觉”。

技术的进步往往是由于人类的懒惰推进,颠覆性的创新往往解决了不那么明显的强需求。

好的设计,就是去发现这些需求,并且设计一整套连贯一致、可行的方案去解决它——这就是我对“什么是产品设计”的理解。

说到现在,是不是和你印象中的设计不太一样?你印象中的设计师,是不是有着无可比拟的像素眼,可以看到一个像素的区别;也可以看到一个颜色的饱和度稍稍和其他颜色不太协调?

确实,设计的基本功当然是至关重要,但这方面现在已经有很多成熟的工具和框架可以辅助,如果你是一枚工程师,你一定很熟悉“不要重复造轮子”这个比喻。有了这些成熟的框架,即使没有太多基础,也可以轻松设计出一款基本的产品原型。这一点我会在“一周成为基本款设计师” 这篇文章进行详细介绍。

在掌握了基本技能、成为基本款设计师之后,其实设计最有趣、也是最能产生价值的地方——就是发现一个常人发现不了、却确实存在的问题,并且一步一步设计出方案来解决它。这往往也是一个不断迭代的过程,就像 Slack 的设计师,也不是一开始就想出“让工作变得有趣”这样的设计目标。而是在不断深入问题,进行探索,之后才可以逐渐接近问题的关键,并且在发现问题后,一以贯之得围绕一个明确的思路,一步一步设计出具体的解决方案,并且和团队配合去实现。

我个人很喜欢创造性工作的原因,是因为在创作的过程中,往往会迸发出一些新的、在着手之前完全无法想象的思路。它不只是重复性的劳动,而更像是孕育新生命的旅程。从 0 到 1 进行创作就像是一场冒险,踏出第一步的时候,你也许不能很清晰的知道未来会发生什么,但就是这种从无到有、孕育出一个新的产品,并且从各个方面都可以感受它成长过程的成就感,才可以带来真正的充实感。

这种不断进行创造的充实感,是成为一名设计师可以享受的最大“福利”。通过这个专栏,我希望为你打开通往这个福利的大门。

Ruthia的公众号 / 知乎专栏