原标题:王晨阳读《拉康传》|二十世纪法兰西的精神挽歌

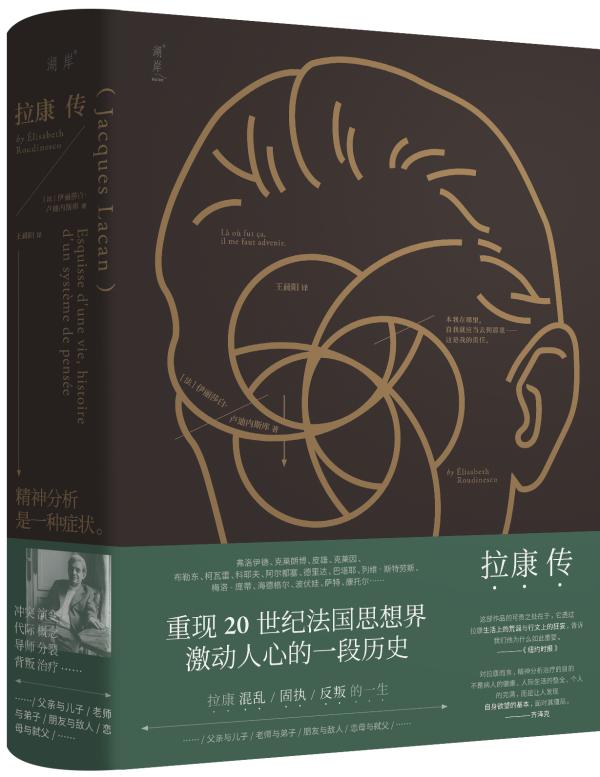

《拉康传》,[法]伊丽莎白·卢迪内斯库著,王晨阳译,北京联合出版公司,2020年9月出版,728页,168.00元

1932年,法国历史学家、年鉴学派创始人吕西安·费弗尔正着手编纂《法兰西百科全书》。很多法国知识名流被邀请来为以“精神生活”为主题的第八卷撰写条目。在这个名单中包括了一位三十出头的年轻人。彼时的他虽然还没有拿到医学博士学位,但已经凭借着杂糅精神病学和超现实主义的奇思妙想在巴黎知识分子圈里小有名气。在拿到关于家庭的条目后,这个年轻人果然不负重托。他提交上来的综述相当精彩,内容包括了断乳情结、心理认同、阉割恐惧、原始超我、男性气质和父亲形象等诸多主题,反映出作者对于不同理论取向和概念框架高超的驾驭能力。然而唯一的问题是,无论是吕西安·费弗尔本人还是编辑委员会的其他成员都看不懂其中到底在写什么。这个年轻人极端私人化的文字风格配合上他跳跃的思路,让本来应该简单易懂的百科全书条目变成天书一般的晦涩。在这之后的很多个日夜里,编辑和作者之间关于内容修改的拉锯持续上演。“把这玩意儿翻译成正常语言!”连门房都能听见办公室里主编绝望的抱怨。

拉康的大学学生证

拉康(后排左一)与勒韦迪(后排左三)、毕加索(后排左五)、波伏娃(后排右二)、萨特(前排左一)、加缪(前排左二)、莱里斯(前排右二)等人。

拉康与海德格尔夫妇

法国女演员西尔维亚·巴塔耶(Sylvia Bataille,1908-1993),二十岁时嫁给乔治·巴塔耶,1934年二人分居,1946年离异。西尔维亚从1938年开始成为拉康的伴侣,1941年为其诞下一女,二人于1953年正式结婚。图为西尔维亚在让·雷诺阿导演的《乡村一日》(1936)中的剧照。

拉康和西尔维亚·巴塔耶,1953年。

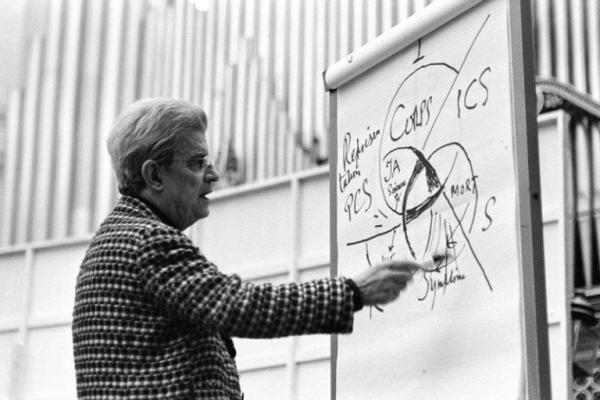

一名年轻的情境主义者破坏拉康的演讲,1972年。

拉康离开他的研讨班,1980年3月。

拉康的办公室

《拉康传》的笔触没有停止于拉康在病床上的最后一声叹息。卢迪内斯库以冷静的旁观者身份继续描绘了在拉康身后,由狂热的偶像崇拜所维系的拉康派精神分析事业是如何分崩瓦解的。就像在精神分析历史上已经多次出现过的场景一样,大师的离去总是伴随着背叛、欺骗、斗争与决裂。弗洛伊德关于原始父亲的神话预言了精神分析运动自身的命运:后继者们总是用一种弑父的方式来尝试延续权威的光环。然而无论拉康所谓的正统继承者和被指控为异端邪说的分裂流派之间的斗争多么激烈,精神分析的黄金时代都已经永远逝去了。当精神分析师们逐渐沦为循规蹈矩、无病呻吟、通过对官僚主义和教条主义的迎合来维生的庸庸众人时,“精神分析协会无论具有哪种倾向,本质上都变成了保护性的茧”。而当尘埃散尽,围绕拉康人格形象的争议与迷思逐渐被遗忘后,只有他的辞说本身在极端风格化的背后依然保留着原始的力量。拉康在他长达二十多年的研讨班中所讲述的,依然是我们今天的故事。科技洪流的裹挟和工具理性的胜利改变了社会生活的全貌,但没有改变主体被异化的存在境遇。当快餐式的情感宣泄被常态化,对于苦痛和欲望的聆听成为了稀缺的能力。我们生活在一个不可能造就拉康却依然需要他的时代,这也许是《拉康传》留给读者最后的回响。