原标题:诺贝尔奖8年后,莫言再出新作,这次他写了什么?

原创 夜奔 闰土 十点人物志

作者 | 夜奔 闰土

十点人物志原创

获得诺贝尔文学奖8年后,莫言最近出新书了。

有媒体在2016年做过一次不完全统计,在莫言得奖后的1500天里,他去了全世界至少34个不同的城市,参加过18次讲座、26次会议,题过10次字,他也曾说,自己2013年没有读一本书。

得奖后的五年里,尤其前两三年,莫言坦言,自己总处在精神和身体的双重疲惫中,拿起笔来,脑子便一片空白。

五年过后,莫言说:“我觉得我欠的债也还的差不多了,朋友们的活动我也都参加了,该说话的也都说话了。”决心回归创作状态,“忘掉一切,想怎么写怎么写”。

今年春天,他终于有大块集中的时间来好好写作,两三个月时间里一口气写了4部短篇小说,这让他感觉到“自己还有比较充沛的创作精力和激情”。

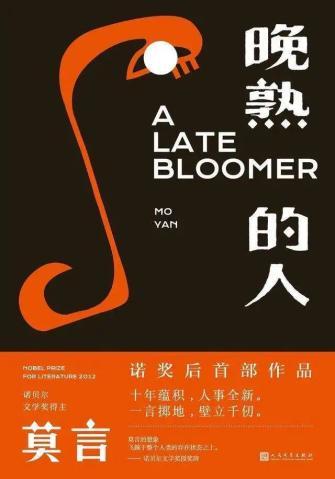

再加上过去8年陆续创作的小说,构成了这本中短篇小说集《晚熟的人》。故事依然发生在高密东北乡,但情节和人物都焕然一新,他甚至把莫言这个名字写进了作品里。

八月初,十点人物志在北京专访了莫言,我们聊了聊创作、晚熟和故乡等话题,以下是莫言的自述:

我还有充沛的创作精力和激情

我实际上有很多的素材可写,也构思了很多年,稍做准备就可以拿起笔来写,但是由于各种各样的原因,一直都没有动手,最大的一个原因就是我不想草率从事,还是希望这个作品,不管是长作品还是短作品,应该首先是要过自我的关。

《晚熟的人》是我获得诺贝尔文学奖之后的首部作品,其实我自己认为,它跟我过去的作品相比有一些变化,这才可以让它出来,否则的话宁愿不写。

这部短篇小说集是这九年,差不多十年当中的一个累积。前面有八篇作品是在2012年就完成了初稿,但是一直放着,一直到了2017年拿出来重新修改补充,陆续发表。

今年春天写了4篇,像《口哨与火把》、《红唇绿嘴》,然后《贼指花》,再一个就是《晚熟的人》,这四个小说差不多在两三个月的时间里面写出来的,也没有发表。

这四个作品让我感觉到,我还有这种比较充沛的创作精力和激情,再加上前面的几篇,它成了一个相对统一的系列,基本上还是一个返乡小说的视角和类型。

▲诺贝尔文学奖现场

就是一个在城里工作生活多年的知识分子,返回到自己出生成长过的地方,肯定会跟久违的乡土,跟很多童年、青年时期的朋友重新相遇。

这个相遇里边有很多故事可以发生,最重要的就是我这个人的身份,也发生了比较大的变化。

当然在2012年前我也是相对有一点名气的作家了,但是没有诺奖这一个光环,影响不如今天大,一旦我成了这样一个有特定符号的作家,再回故乡去,所发生的很多事情更加丰富多彩,更加有意思,更加具有文学性。

纵观这个系列,我觉得是对我个人获奖之后的日常生活的一个艺术化的描述,也是对我的生于斯长于斯的故乡的一种重温,重温故乡的历史,也是对我的童年、青年时期的伙伴们的一种致敬、一种呼应。

晚熟,我想是一个含义很丰富的词。

首先从艺术角度来讲,我想任何一个从事艺术工作的人,都不愿意过早把自己的风格固定住,而艺术的求新求变,恐怕是所有创作者最根本的一种内在追求。

从艺术角度来讲,我们要不断创新、不断努力、不断超越自我,不要尽早地把自己的风格固定在一个层面上,然后今后的创作在平面上重复、滑行,这就没有意思,这只是一个数量的增加,不会有质量的飞跃。

我想《晚熟的人》就是试图突破自我,拒绝重复的一次努力。这也是“晚熟”在艺术层面上的一个内涵。

再一个就是在社会环境当中,有时候因为各种各样的原因很多有才华的人得不到展示自己才华的平台,没有这个机会。那么也许他前面的20年、30年、40年,甚至50年,都是在一种非常平常的、麻木的生活当中度过。

▲ 2014年冬天,莫言在日本北海道

这个人淹没在人海当中,没展示任何的锋芒。

但是社会的变化,可能会给每个人提供越来越多这种表现自我的机会,每个人也许都可以在瞬息万变的社会当中,找到展示自己的舞台,那么他被压抑的、被埋没的才华可能就像灿烂的星斗一样放射出光芒来了,从这个意义上来讲,也是一种晚熟。

还有一个就是,在农村或者在我们的生活中,经常会碰到一些揣着明白装糊涂的人。有的人明明有很高的智慧,但他装傻。

在这种不太正常的社会环境里,我们看历史小说,看历史演义,就会经常发现很多人装疯装傻,用这样的方法来麻醉自己,或者说来逃灾避祸。

这种人他本身不是个傻瓜,他装傻的目的无非是要潜藏。就像刘备在三国演义上,刘备跟曹操在一块饮酒赋诗的时候,说什么“勉从虎穴暂趋身,说破英雄惊杀人。巧借闻雷来掩饰,随机应变信如神。”

但是最终他期盼的时代到来了,我想他会摇身一变,变成一个有魄力、有才华的非同凡响的人物。

《晚熟的人》这本书里,“我”在母亲生病的时候,也没能给母亲买一顿好的,只能去买窝头,那个时代就是不属于他这种人的。

▲ 莫言父母

几十年前,社会上的这种政治生活也不是特别正常,那个时候一切以家庭出身作为衡量一个人是否可以担任重要工作的一个重要标准。

很多因为家庭出身问题,但实际上满腹才华的人就得不到这种机会,这不是他不想成熟,而是没有这个机会,所以他在那样的环境只能是随波逐流。

当然有一些有大志的人,无论在什么样艰苦的环境下,他也不绝望,仍然抱着希望,仍然在努力学习,在做准备。一旦机遇到来,因为他是一个有准备的人,他立刻可以大展身手。

有的人在这样不适合自己表现的环境里,就随波逐流、放任自流了,然后他颓废,将来这个机会来了,社会变革了,他依然还是一个无名的人。

除了写《晚熟的人》这十几个中短篇之外,我一直在进行多方面的文学的尝试,诗歌、话剧、戏曲等等。我写了大量的诗歌,没有发表,也写了一些散文。

尤其是在戏曲创作方面下了很多功夫,公开发表了两个剧本,一个《锦衣》,一个叫《高粱酒》。我也跟我的朋友们合作创作,将我的小说《檀香刑》改编成歌剧,也写了一些很长的古体诗,如《东瀛长歌行》,《鲸海红叶歌》。

获得诺贝尔文学奖之后,也不能说有什么束缚,因为没有任何人要求我怎么写,写作完全是自己内心对自己的一种要求。

过去,这个作品我有5分满意或者6分满意就可以发表,现在我想把这个标准提高几分,我自己8分满意,才能拿出来,因为我知道读者对我期望值是比以前要求更高了。

十七八岁时,我的青春结束了

意识到自己青春结束,大概是我在十七八岁,第一次去一个水利工地上推车的时候,那是1973年。

正月里,刚刚过了正月十五,我就跟村子里的一帮劳力——都是身强力壮的人——步行到了离家差不多有200里的地方,从事这种最沉重的体力劳动——挖河,就是在旧河的旁边新挖一条河道。

那时候没有任何机械化,完全靠肩挑、车推,而且是凌晨3点就从村子里被叫起来,晚上9点才回去,真是披星戴月。

而住的环境就是在地下挖一个坑,坑里铺上一层草,上面架上一个三角形的架子,就睡在那里边,风餐露宿。

这个时候我意识到我是个成年人,因为我分配到的劳动定额是跟村子里最壮的那个人一样,而且我拿到的工分也是最高的,就是一种离开了父母、独立地在一个劳动群体里面,这个时候如果你还认为自己是一个需要别人庇护的孩子,这就很幼稚。

因为没有人会把你当一个小孩来看,你应该完成分给你的任务。你如果还是像在父母身边一样,“我干不动了我不干了,我想吃我多吃,我不想吃就不吃了“,那就没人理你。

离开家庭环境会逼着你意识到“我已经是成年人了”。

过去就有一句很有力量的话,叫“穷人的孩子早当家。在几十年前样板戏《红灯记》里面,就是讲李铁梅,“提篮小卖拾煤渣,担水劈柴也靠她,里里外外一把手,穷人的孩子早当家。”

生活会逼着一个孩子成熟,会逼着一个孩子尽早地进入一个成人社会里去。我觉得这是不正常的,孩子就是孩子,成人就是成人,过早的让孩子承担成年人的工作,让孩子具有了成年人的这种心理,这实际上对这个孩子未来的发展是不利的。

还有一种所谓的巨婴症,明明年龄已经很成熟了,从生理上来讲你完全是个成年人,但在心理上你依然是个未成年的孩子,依赖父母,依赖他人,这种东西不值得提倡。

我想一个正常的社会的人,就是他到了某一个年龄阶段,应该跟他这个阶段相匹配,才能够保持更长久的生命力。

我对故乡最强烈的气味记忆,应该就是跟河流有关系。

▲1987年的莫言

我的童年,是一个雨水特别丰沛的年代,而我的家那个房子后面几十米就是一条河,胶河。所以我的印象里面童年时期老是闻到河水又腥又冷的味道。

田野里面也是这种味道,因为田野土地低洼,很多地方都是昭泽地的状态,大量的青蛙,水生的一些植物、动物,所以水的气味应该是我记忆最深刻的。

回来以后,一到自己故乡附近,看到河流,看到熟悉的小石桥,听到了熟悉的茂腔的旋律,心理很复杂。

故乡就是有的地方富裕,有的地方落后,有的地方开放,有的地方封闭,有的地方文明,有的地方野蛮,这种区别是存在的。

但是每一个人对自己的故乡这种情感是切割不断的,尤其是从事我们文学创作的,故乡就跟你的血脉相连。

前段时间我在故乡那边,比较密集地走了一遍,感觉天翻地覆,当年给我的印象很难重现。

不仅是年轻人发生了巨大的变化,即便像我们这种年过花甲的老人,也在与时俱进地发生变化。我就发现我的很多小学同学,他们对当今社会适应的程度比我还要好。

他们对网络的了解和使用,对社会上新的人和人之间关系的道德准则的把握,感觉比我还要深刻。这些我也都写进了书里。

再看40年前的作品,读出青涩、幼稚

现在我回头来重读我40年前的作品,我也可以读出青涩,读出幼稚来。当然那时候也有一种狂气了,有一种初生牛犊不怕虎的那种精神,但是对人的理解,那个时候还是相对粗浅的。

现在随着社会的发展和进步,随着我个人年龄的不断增长,接触社会的层面也越来越宽阔,结识的人也越来越多,所以对人性的理解和把握当然比那个时候要深刻一点。

有时候有些作品里面预感到的东西,但仅仅是一种预感,感觉到这个人物身上有某种超越于他那个时代的一种素质,某些事件可能具有一种未来性。作为作家在当时没有意识到,但他写了。

随着社会的发展回头一看,这个小说里所包含的这种预见性就特别明朗地呈现出来。

举个例子说明,我在2005年写《生死疲劳》,这部小说描写了上个世纪50年代,人民公社化运动的时候,那时全国几乎所有农民都把刚刚分到的土地和大的生产资料,一块合并起来。

先是加入初级社、高级社,到了1958年成了人民公社,这是历史潮流浩浩荡荡。

任何一个人想独挡那个时候的潮流,确实就是“螳臂挡车,不自量力“。但是在我的故乡就有这么一个人,在小说里他的名字叫蓝脸,他就以个人的力量跟整个社会潮流相对抗。

几乎所有的人都加入了人民公社,成了人民公社的社员。而且人民公社当时也确实呈现出朝气蓬勃、新生事物的宏大景象。

这个时候如果你不加入到这个集体里去,你就被社会甩到一边去,年轻人受不了了。

而这个蓝脸当时坚决不加入人民公社,他的孩子最后都一个个跟他分道扬镳了。孩子要进步,孩子要自由,孩子要跟社会同步前进,否则连对象都找不着。

最后就剩下他一个人,他老婆后来都走了,剩下他一个人守着他那一亩三分地,一直顽固地对抗。

后来到了80年代,农村改革开放,一个鲜明的标志就是把土地重新分到每家每户。这个时候大家回头一想,在30年前就开始抗拒集体化的农民,他身上带着某种象征性和预见性。

当时我写小说的时候,或者说我童年的时候,并没有认识到这个人的价值,我也跟大多数的孩子一样,认为这个农民太顽固了,我们当时说他是茅坑里的石头又臭又硬。

而且我们也对他进行侮辱,当他推着他的独轮车,他的太太——一个小脚的老年妇女,赶着一匹瘸了腿的毛驴,从我们学校前面的操场上路过的时候,我们正在操场上运动的学生们,就像看怪物一样来看他。

有人带起头来,对他们投掷土块,用讽刺性的语言挖苦他们、骂他们,这就是我们少年时候做过的事情。

我写的时候,感觉到这个人应该是一个文学典型,一直到2005年写的时候,我比较清楚地感觉到这个人物身上的某种象征意义,所以还是把他写出来了。

很多的人物、很多的事件,作家在当时也许并没有特别清楚的认识到它的价值。但是由于它本身就包含了未来因素,所以你只要把它写出来,总有一天会被读者认识到。

1985年,在解放军艺术学院文学系学习的时候写的《透明的红萝卜》,“透明”这两个字是我的老师徐怀中先生改的。

当时徐怀中先生是我们的文学系主任,大家都知道他是著名作家,在60年代写过《我们播种爱情》,后来70年代又写过《西线轶事》,前几年还新得了茅盾文学奖、鲁迅文学奖。今年已经92岁了,还在努力创作,是我的榜样。

《透明的红萝卜》是我的成名作,那个时候我不到30岁,有一些技术方面,比如用词上、造句上肯定需要创新。但是那样一种精神,那样一种大胆的写法,现在真是未必有这种闯劲儿。

当时在小说创作里面,我经常使用通感——用耳朵看到了颜色,用鼻子嗅到了声音,用眼睛闻到了气味,就是这样一种违背常识的描写,这部小说里有很多。

我写的时候说也拿不准,敢不敢这样写。当时徐怀中主任一看,“好,就这样干,写得很好”。大家都给予肯定,所以这部小说对我也有重要意义。

尤其是这个题目,原来我的题目叫《金色的红萝卜》,后来我们主任看了以后,没经过我同意就大笔一挥,把金色勾掉换成透明,他写的这两个字,我当时说实话内心是,“透明?金色多好,金色多辉煌啊。“

“透明“我觉得不够劲,不够过瘾,但事实证明这个透明太高明了。因为在80年代末的时候,小说的透明境界就变成了一个非常高的评价,这部小说写的很透明,变成一个美学范畴的概念,这也出乎我的意料。