原标题:历史镜头中的淞沪会战

据《LIFE》杂志1937年10月4日的报道,这张“幼童孤身哭泣于废墟之中”的照片及相关新闻图片在欧美媒体刊出后,估计“看过这个中国儿童的人数达1.36亿”。

2016年,这张照片被《时代周刊》选为“100张最有影响力的照片”之一。王小亭如此讲述这张照片的拍摄过程:

“当时的景象触目惊心,还有人在挣扎着站起来,铁轨上,月台上到处躺着炸死炸伤的人,断肢残体处处皆是。只是由于想到工作,才使我忘了所看到的东西。我停下装上片子,看到脚上的鞋子已满帮是血。我穿过铁轨,以燃烧着的天桥作背景拍了好几张全景,这时,看见一个男子从轨道上抱起一个幼童,把他放在月台上后又回去抱另一个受伤的孩子。孩子的母亲已死在铁轨上。我在拍摄这幅悲惨的情景时,听到有架飞机又飞回来了。我迅速对着那个孩子拍完了剩下的几英尺胶片,然后向孩子跑去,想把他带到安全的地方去,但孩子的父亲回来了。轰炸机在上空飞了过去,没有扔炸弹。”

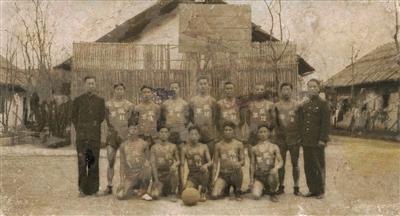

在孤军拘留营中,谢晋元特别注重体育运动,在一次演讲中,他提出“近世纪来,政治腐败,教育制度不良,国民体格愈趋愈下,人民精神萎靡、畏葸求安,而至道德沦胥,透贻‘东亚病夫’之讥,实堪痛耻……唯是国家的生命,实系于民族,而民族的健全,又赖乎国民体魄的健康、精神的焕发。”

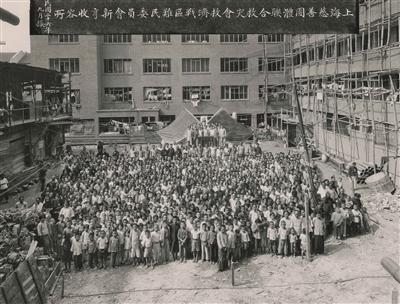

许多难民在那个炮火隆隆的夜晚,记住了那保命的三个字“慈联会”(“上海慈善团体联合会”的简称)。1937年8月10日,慈联会和包括上海难民救济协会、仁济善堂、辛未救济会、千佛教净业社等慈善组织一起,加入由上海市社会局牵头成立的“上海市各界抗战后援会救济委员会”。据统计,慈联会管理下的难民收容所前后有65所,到9月时,还有50所。难民前后收容6万余人,9月份随着战事的短暂平息,还有3.4万余人。

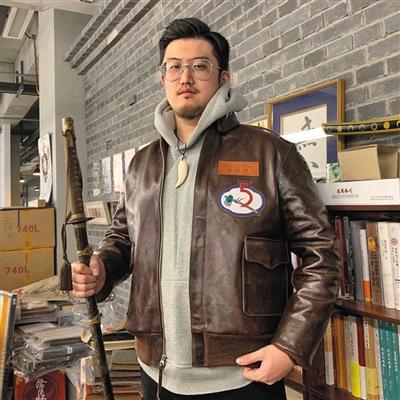

尽管已经过去多时,我还清楚地记得那天是2015年5月5日。我收到那本沉重的厚皮相册。经历了将近80年的时光尘封,当我用手触碰它的暗黑色的牛皮封面时,手指就仿佛伸进了那个久远的时代中。在那个有些晦暗的初夏黄昏,封面上的图案在夕阳的微光中显露出来——飞翔在空中的炮弹,乘坐救生艇逃难的人群,左边露出的那座熟悉的建筑,是老上海人最熟悉不过的海关大楼钟楼。一切都定格在封面上,但那些作为装饰的爆炸烟云标明这个地方正遭受战争的浩劫。在封面的右边,写着它原先的主人给这部相册起的名字:“SHANGHAI SHAMBLES:SINO-JAPANESE CONFLICT,1937”(上海修罗场,中日冲突,1937)

它属于美国海军奥古斯塔号重型巡洋舰的军官所有,相册中94张照片见证了淞沪会战初期惨烈的上海街头。我一张张翻检过去,凝视着照片中那些奔跑的人群,燃烧的建筑,战争的罪恶与丑陋,尽在黑白照片特有的肃穆感中,带给人一种时空错位的幻觉——这些拍摄照片的人是否也因为透过镜头观察战争,而产生了这样一种与近在咫尺的灾难若即若离的错觉?

在为考证这些照片的细节而翻看史料时,我偶然找到一份前赴上海采访的法国记者罗贝尔·汤麦松(Robert Thomson)的记述,他当时正在旅馆卧室的窗口观赏这场战争,并把它称为一场烟火表演。

“现在是夜深时分,那些高射炮发射出来的炮弹,在黑夜中划成红色或蓝色的弧形线条,像流星般散落在城市中。”

这多少让我有种惊呆的感觉,我为他的麻木不仁而震惊,也为他的幸灾乐祸而愤怒——因为那所谓“流星般散落在城市中”的烟火表演的下面,正是成千上万的中国士兵正在与敌军肉搏厮杀,是家园被毁的难民在废墟中辗转哀嚎。

“人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹”,鲁迅这句话用在这里,似乎正恰当。不久后,两枚炸弹便落在租界里,虽是误炸,但也是给那些漠视人与人之间联结而丧失共情之心的人的一次警告。四年后,日本偷袭珍珠港,与美英宣战,租界中漏船载酒的浮华幻象,也终于在铁拳的胖揍下现出原形。这一切,未始不是当初欧美各国对日本在远东的肆意妄为姑息养奸所招致的祸患。

这正是这些历史照片的价值所在,它保留下了拍照的那个瞬间,让后世得以真切地直面那个时代,就像我收藏的这些有关淞沪会战的照片,它让我们可以直面那个血与火、生与死的战争年代。因此,我着力于将这些照片进行整理、考证,公开出版成书,与读者见面。

唯有见证,方有意义。

供图/邹德怀 整理/李夏恩