原标题:11年前,关于“纪实摄影”的一次采访

原创 徐勇 假杂志

2009年5月,为在秋天平遥摄影节组织一次纪实摄影讨论会,我和艺术评论家舒阳先生,专程到曾经担任中国《国际摄影》杂志编辑的林少忠先生家,当面请教他当年从英文词汇翻译引进“纪实摄影”概念及词组的思路经过。当时他85岁高龄,患脑梗塞后遗症,身体状况不太好,有一定程度的语言障碍,但记忆思路都很清晰,让我们很佩服。采访中林老关于纪实摄影的讲述,在以前的文章中我引用介绍过,现在把它单独整理出来,也许可以帮我们更充分理解思考这个词组在中英文语境中的意涵区别。还有作为信息传达媒介的直接摄影实践中,这个概念在纸媒和数字化时代它的指向、意义或者局限。

根据当时的录音和笔记,林老的口述表达如下:

词组的翻译

林少忠:我现在身体不好,说起话来有点吃力,但记忆还没什么大问题。

纪实摄影,是来源美国的一个概念,我当初参与了翻译介绍。文章最早登在《国际摄影》杂志1981年第6期上。文革结束后中国摄影学会的活动逐渐恢复,开始想有选择地介绍一点西方摄影的情况,《国际摄影》就是这时候创刊的。我们那时选择介绍美国时代生活出版社出版的《摄影文库》中的一些文章,看中《社会记录摄影》那一册的前言文字。我找到王慧敏。王慧敏是文化部电影研究所很有才能的女翻译,翻译过很多外国电影故事片、纪录片,还有有关电影的很多文章。

《社会记录摄影》的前言文字中“Documentary Photography”这个英文词组,一开始由《国际摄影》的编辑毛众役翻译成“文献摄影”。当时我们去问美国华裔摄影家李元先生,他也主张翻成“文献摄影”。为了慎重后来这篇前言由我拿去给了王慧敏。当时她已经快80岁了——现早已过世。王慧敏对这个词的翻译也拿不定主意,究竟是翻成“文献摄影”还是翻成“纪录摄影”。在电影类型中有“纪录电影”或“纪录片”,那么在摄影中怎么翻?由于这个词组的翻译很关键,王慧敏叫我一起商量。我从东单红星胡同的摄影协会赶到她天坛东门那边的家里。

我认为翻成“文献摄影”、“纪录摄影”都有点不明确,好像科学研究目的的“档案摄影”。其他艺术门类里有“现实主义”这个词,在摄影理论里没有这个词。她说是不是可以用“纪实”这个词来代替,对应地中国有“纪实文学”,所以可以翻成“纪实摄影”。我与她进行讨论。我们觉得在中国历史上文人士大夫有一种精神情怀,如范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,顾炎武的“天下兴亡匹夫有责”等等。这样翻成“纪实”在概念上就既与西方艺术中的现实主义概念有联系,又和我们自己传统的精神有联系。我们都觉得不错,又与毛众役商量后就把它定下来了。

其实当时正式或准确的翻法应该是“社会记录摄影”,在“记录摄影”前面加上“社会——Social”这个词。

概念的由来

林少忠:这一概念在1936年由美国《生活》杂志兴起。1936年之前只是“Documentary photography”即“文件摄影”、“证据摄影”或“档案摄影”,而前面没有加“社会——Social”。1936年以后都加上了,即:“Social Documentary Photography”。1992年由我和毛众役、江宁生等人翻译介绍的美国ICP《摄影百科全书》(美国纽约国际摄影中心编辑)中,已经把这个概念的解释分为广义和狭义两种,差别就在前面有没有加“社会——Social”两字上,已经讲清楚了。不过后来随意解释就没人听我们的了。

这一概念的产生与美国历史有关。背景是发生在美国从1929年到1933年的西方经济危机。在这场危机中美国社会有大量的自耕农和小佃农、手工业者破产失业。美国有一种摄影叫“政府摄影”,由政府出钱雇用职业摄影师、记者等去拍摄记录自然或社会灾害,或拍摄其他社会危机情况,用来作为证据档案材料,为政府提出政策提供依据。所以这种摄影也可以叫做“证据摄影”。Documentay Photography的本意也是如此。

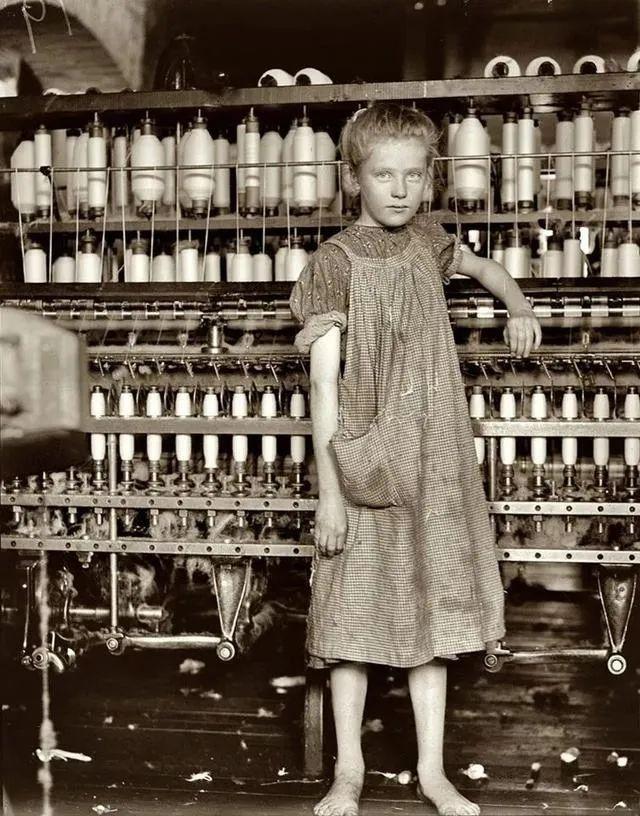

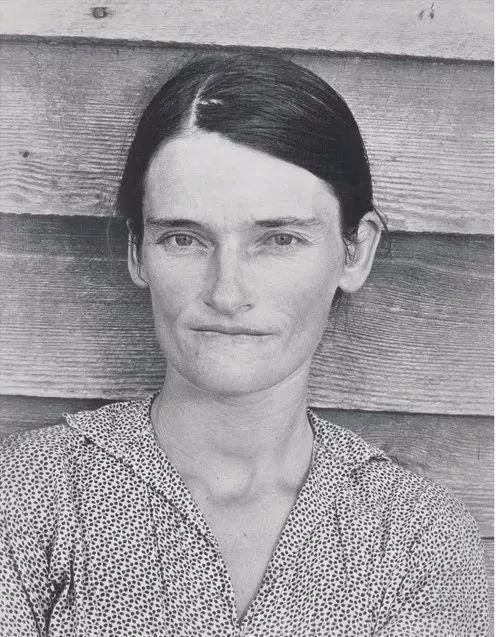

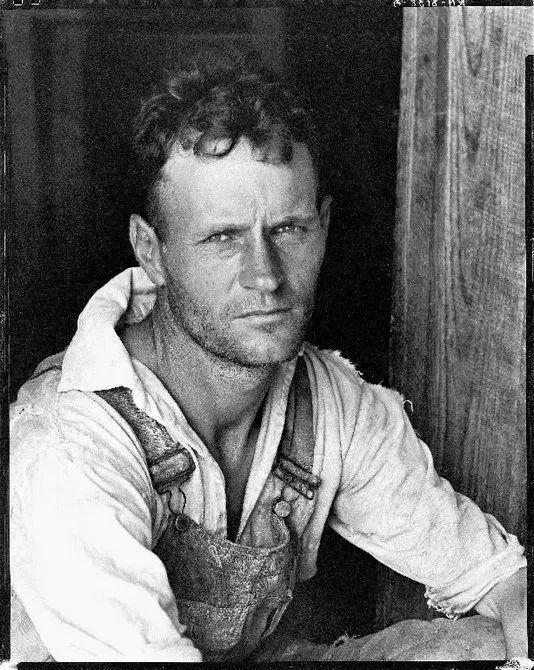

经济危机期间,美国政府为向国会提供证据申请拨款,由农业安全局(F.S.A)雇用包括路易斯·海因(Lewis Hine),还有沃克·埃文思(Walker Evans)在内的一批职业摄影师组成摄影队,去拍摄记录美国农业受经济危机冲击农业灾民的情况。

©️路易斯·海因(Lewis Hine)

©️路易斯·海因(Lewis Hine)

©️路易斯·海因(Lewis Hine)

©️沃克·埃文思(Walker Evans)

©️沃克·埃文思(Walker Evans)

©️沃克·埃文思(Walker Evans)

这次拍摄记录的总数达27万张底片。这不光是美国,也是世界摄影史上规模最大的专门的摄影文献资料。路易斯·海因本人是社会学家,《摄影百科》里面有介绍。他关心社会问题,在经济危机之前就拍了很多社会记录的照片作为他社会学的研究资料。但他的晚年很惨,在贫病交加中去世。死后他的照片堆在美国当时摄影同盟的机构里没有人管。

社会记录摄影的兴起有它复杂的国际背景。苏联十月革命成功以后,在国际共运兴起的背景下,1929年至1933年美国和整个西方资本主义的经济危机,促使美共和美国左翼组织活跃抬头。社会记录摄影后来变成一种由美共和左翼人士推动的摄影,将摄影视为改变资本主义的有力工具。通过这种照片引起人们对经济危机情形下美国社会黑暗面的关注,达到改变政府和社会的目的。

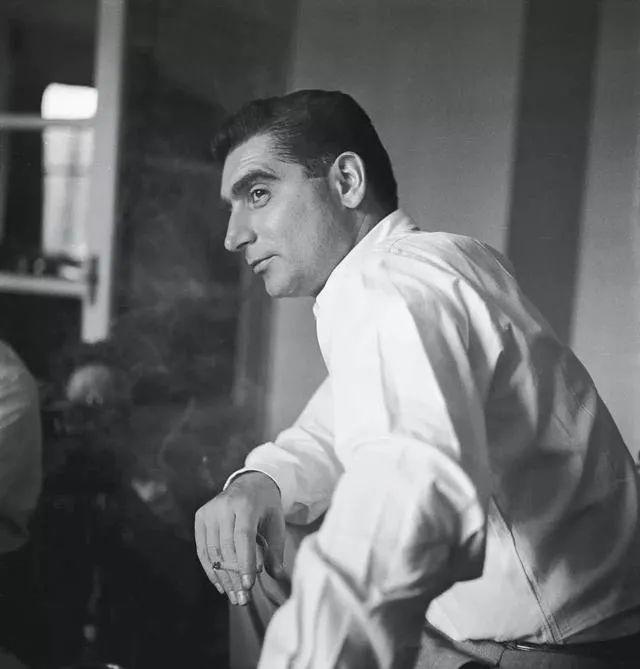

美国有个摄影组织叫“摄影同盟”(Photo League),前身叫“纽约工人电影与摄影同盟”,是共产国际的外围组织,二战结束前它很活跃,其成员主要是左翼亲共摄影师组成。罗伯特·卡帕(Robert Capa)也是其中的成员。他是亲共的,当时美国政府不信任他。

匈牙利裔美籍战地摄影记者罗伯特·卡帕(1947年摄于巴黎)

它(摄影同盟)出过一本杂志叫《摄影记事》(Photo Notes),在当时很有名,由美共成员瓦尔特·罗森伯拉姆(Walter Rosenblum)当主编。他是意大利移民的子弟,后来成为摄影同盟的主席。路易斯·海因是罗森伯拉姆的摄影老师。

罗后来找人整理了堆在摄影同盟里长时间没人管的路易斯·海因的照片,出成书,拿去给美国现代艺术博物馆的摄影部主管爱德华·斯泰肯(Edward Steichen)看,结果斯泰肯不屑一顾。斯泰肯是美国的主流文化人,他主持的《人类大家庭》(The Family of Man)摄影展览在美国和全世界都得到很高评价。美国主流文化人对罗伯特·卡帕的弟弟康奈尔·卡帕(Cornell Capa)的评价很低,说他混肴了摄影的概念。他创办的ICP美国国际摄影中心主要是继承推广记录报道摄影,和他哥哥罗伯特·卡帕的,本来没有艺术摄影的内容。他很不赞成安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)、爱德华·韦斯顿(Edward Weston)这些人的摄影。

社会记录摄影与美共的关系

林少忠:刚才说的瓦尔特·罗森伯拉姆是美共党员、左翼组织负责人,是意大利移民的子弟。由于爱德华·斯泰肯看不上他打算给路易斯·海因做的展览,他没有办法在现代艺术博物馆里做展览。后来他找到柯达公司展览馆。柯达展览馆是给企业做宣传的。在展览馆的主管博蒙特·纽霍尔(Beaumont Newhall)支持下他就进行了展出。后来罗森伯拉姆又将这个展览带到他老家意大利,还有非洲等地展览,于是路易斯·海因出名了。

从这条线索也可以看出,罗森伯拉姆与当时的共产国际的关系很深很密切。罗伯特·卡帕非常亲共,拍摄过西班牙内战。卡帕还访问过苏联也访问过中国,在武汉与周恩来见面。当时他还想去延安,由于国统区卡得严没去成。这两次访问都是由美共直接安排的,并和美共人士史特贝肯(John Steinbeck,美国作家)一起进行。1936年至1939年的西班牙内战是苏联为代表的共产国际号召的,罗伯特·卡帕跟随国际纵队进行了拍摄,拍了一张有名的西班牙士兵中弹的照片。

1936年9月,西班牙科尔多瓦前线,一名共和军战士中弹瞬间。

二战结束后,美国国内开始揭发共产党,摄影同盟被政府取缔。亲共的罗伯特·卡帕,还有像海明威、佐别林这样的大量的左翼人物被整得够呛。社会记录摄影就是美国当年这样的由美共推动的左翼摄影。斯泰肯是不赞成的。麦卡锡主义结束很长一段时间后,当时被整的这些人逐渐缓过来,有的从国外回到美国,开始回顾整理那段时间的摄影材料。罗伯特·卡帕的弟弟康奈尔·卡帕在1974年组建了美国国际摄影中心(ICP),把那段时期的摄影出成了书,但书里就完全不提美共了,和美共、左翼运动的历史表面上再没有联系。后来的很多人都不清楚这样一段历史,我们的摄影书里也从来不谈起。

对概念的理解

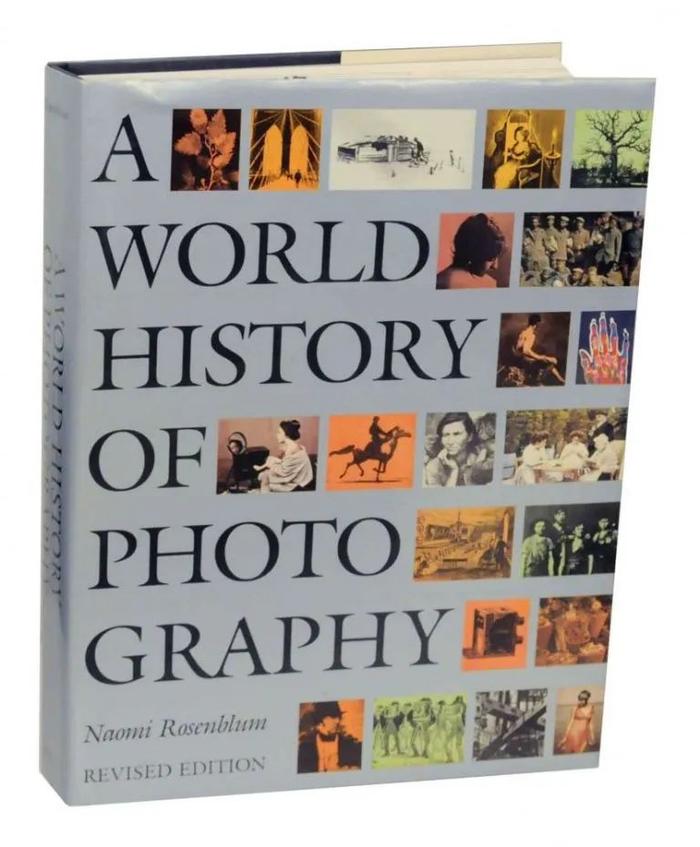

林少忠:《世界摄影史》(A WORLD HISTORY OF POTO GRAPHY)的作者内奥米·罗森伯拉姆(Naomi Rosenblum,瓦尔特.罗森伯拉姆的夫人)在她书里讲美国社会记录摄影的时候说,它不但不是艺术的,甚至还是反艺术反形式的,试图以内容说明问题。

它是关心社会的一种摄影,将摄影作为改变社会的工具,是改良主义摄影。中国社会历史上有“文以载道”的传统,即范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”、顾炎武的“天下兴亡匹夫有责”。所以中国人继承这个概念是顺理成章的。这种摄影视觉形式是次要的,主要靠技艺,是宣传和信息传播工具。

在中国,纪实摄影这个概念开始是我主要参与搞起来的。这完全是一个特定时期的美国概念。历史的东西不能随便解释。但到后来有很多人对我说的话什么也听不进了。90年代初在贵阳有个理论会,会上大家对纪实摄影有过争论,大多数人都把纪实摄影当成摄影创作的主流,很多人特别推崇它。

原标题:《11年前,关于“纪实摄影”的一次采访》