原标题:摄影师周强:个体的欲望不断放大,最后由谁来承受这一切呢?

文 | 草西

行走

行走北方的冬天令周强兴奋,身为一名艺术摄影师,他需要苍茫的迷雾感;但由于出发的时间早了些,那里还是柳绿花红的模样。

2019 年 9月,周强从成都出发,坐火车抵达西安,背着他的禄莱3.5F胶片相机,穿行陕西、山西和河南三省,去了至少 20个城市,三四十个村庄。一个月下来,他拍了 21 卷、200 多张照片,从中挑出了三五张可称之为“作品”的照片。从 2017 年 8 月拍下第一张照片起,周强用完了200 个胶卷,按一卷 12 张算,少说也有上千张。

一切都不是事先安排好的,除了行走这一创作手法外。从最初理性的构思,到按下快门时感性的冲动,中间的过程充满了偶然和运气。

窗外的风景咆哮而过,来不及看清就被挡在了后面。“走路就不同,我看到了、感受了。”当时,周强正在阅读《铁道之旅》一书,他留意到,随着交通工具的升级——从马车、火车到飞机,人类的感受空间急剧压缩。

“行走对我来说,是一种修行。”周强从《悉达多》中,领悟到人的修行方式有很多种,不一定去庙里。在路上,随着前途的不确定性,周强愈发贴近一清二静的自我。

从大同到朔州的 200 公里,他走走停停了 6 天。一日,周强沿着荒窄的省道,穿梭于山间。眼见天色越来越暗,落脚的地方尚未找到,他着急起来。“如果我是一个女孩,人家可能就停车了。这个社会还真是男女有别。”他继续朝前走,几公里后终于见到山上有人放羊。走近一瞧,是一位 50 多岁的大姐。道明来意,大姐爽快地领他回了家。也许是空间密闭,又或者人员复杂,生活在城市的人不大接受陌生人到家里住。但是,在农村找个地方住“太容易了”,人们也热情。为表真诚,周强承诺替大姐拍照,回成都后洗出来寄给她。大姐不计较这些,将周强安排在靠左的房间。北方人习惯讲东西,但周强分不清,他只记得屋里有羊。

行走的一路,最初成立的东西,全部被推翻,“不停地否定,特别痛苦的过程。”周强不仅收获了累累素材,还与现实的中国交换了情报。

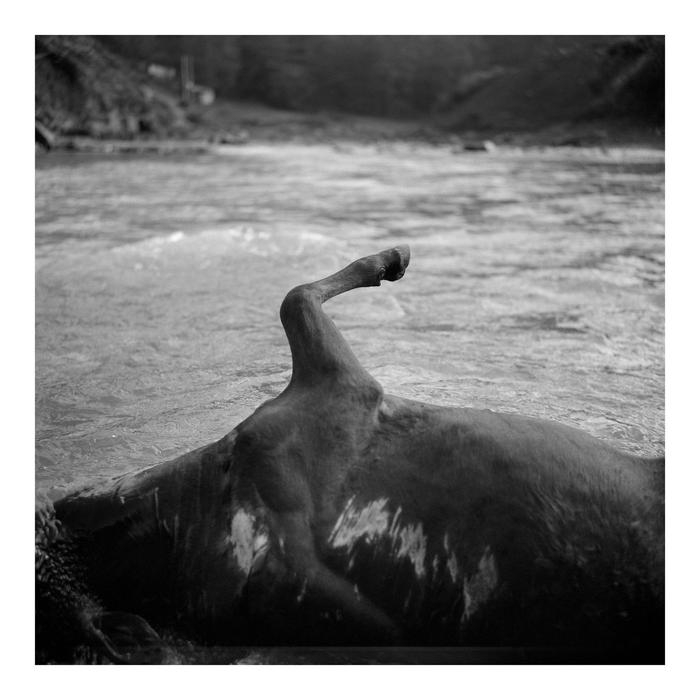

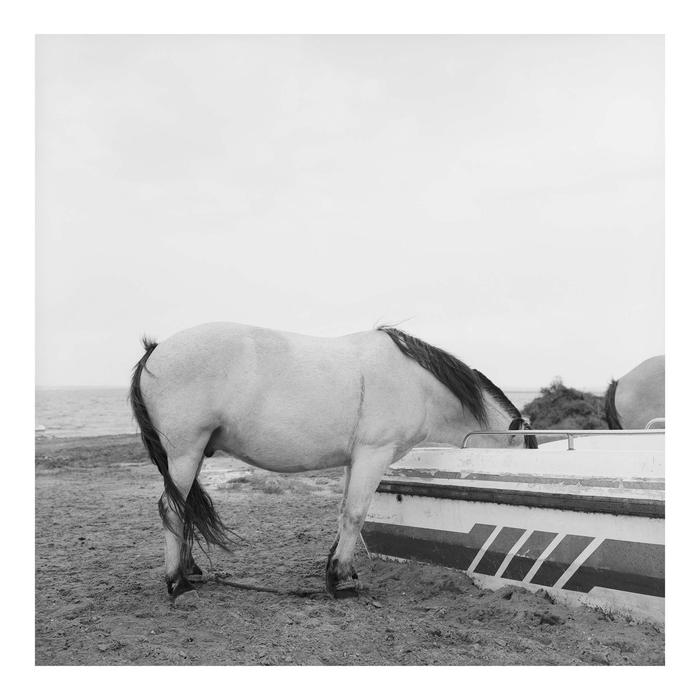

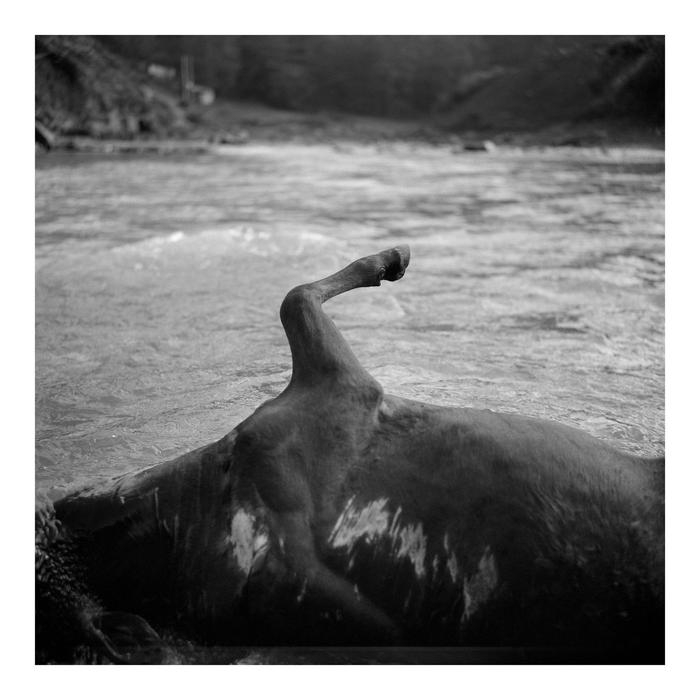

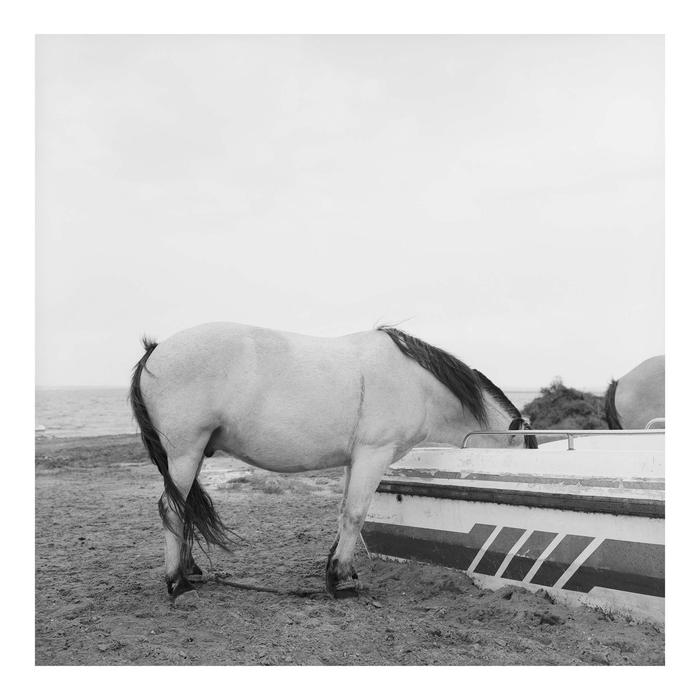

距离陕西神木县西70公里、鄂尔多斯南 70 公里的地方是红碱淖景区。那里有一个神湖,还有沙滩。沙滩上立着十来匹马,等着被人骑。马的四只腿捆着,后脚两只加前脚一只。这些马刚好可以挪一步,但跑不起来。有一匹马不知是不是太困——从早六点站到天黑要10 多个小时,突然倒下。周强赶紧拍了照片。“马和人一样,看似是自由的,其实并不自由。”

行走

行走北方的冬天令周强兴奋,身为一名艺术摄影师,他需要苍茫的迷雾感;但由于出发的时间早了些,那里还是柳绿花红的模样。

2019 年 9月,周强从成都出发,坐火车抵达西安,背着他的禄莱3.5F胶片相机,穿行陕西、山西和河南三省,去了至少 20个城市,三四十个村庄。一个月下来,他拍了 21 卷、200 多张照片,从中挑出了三五张可称之为“作品”的照片。从 2017 年 8 月拍下第一张照片起,周强用完了200 个胶卷,按一卷 12 张算,少说也有上千张。

一切都不是事先安排好的,除了行走这一创作手法外。从最初理性的构思,到按下快门时感性的冲动,中间的过程充满了偶然和运气。

窗外的风景咆哮而过,来不及看清就被挡在了后面。“走路就不同,我看到了、感受了。”当时,周强正在阅读《铁道之旅》一书,他留意到,随着交通工具的升级——从马车、火车到飞机,人类的感受空间急剧压缩。

“行走对我来说,是一种修行。”周强从《悉达多》中,领悟到人的修行方式有很多种,不一定去庙里。在路上,随着前途的不确定性,周强愈发贴近一清二静的自我。

从大同到朔州的 200 公里,他走走停停了 6 天。一日,周强沿着荒窄的省道,穿梭于山间。眼见天色越来越暗,落脚的地方尚未找到,他着急起来。“如果我是一个女孩,人家可能就停车了。这个社会还真是男女有别。”他继续朝前走,几公里后终于见到山上有人放羊。走近一瞧,是一位 50 多岁的大姐。道明来意,大姐爽快地领他回了家。也许是空间密闭,又或者人员复杂,生活在城市的人不大接受陌生人到家里住。但是,在农村找个地方住“太容易了”,人们也热情。为表真诚,周强承诺替大姐拍照,回成都后洗出来寄给她。大姐不计较这些,将周强安排在靠左的房间。北方人习惯讲东西,但周强分不清,他只记得屋里有羊。

行走的一路,最初成立的东西,全部被推翻,“不停地否定,特别痛苦的过程。”周强不仅收获了累累素材,还与现实的中国交换了情报。

距离陕西神木县西70公里、鄂尔多斯南 70 公里的地方是红碱淖景区。那里有一个神湖,还有沙滩。沙滩上立着十来匹马,等着被人骑。马的四只腿捆着,后脚两只加前脚一只。这些马刚好可以挪一步,但跑不起来。有一匹马不知是不是太困——从早六点站到天黑要10 多个小时,突然倒下。周强赶紧拍了照片。“马和人一样,看似是自由的,其实并不自由。”

世上存在一类拥有“老灵魂”的人,知悉生死,却无关年龄。周强无疑是这种人,少年便知“死”滋味,成为摄影师后,更是接触了大量死亡现场。“我是一个绝望过的人。”周强想过跳河。新闻重塑了他的生命。

七八岁的年纪,周强学起道士,知道了“自己会死”。小时候的他叛逆,亲戚朋友不喜欢,父母也不怎么管。在他 15 岁那年,父母听从亲戚的“怂恿”,生下了起保险作用的弟弟——大儿子不靠谱,养老问题后继得有人。

摄影前,他先爱上文字。但由于讨厌数学,与老师打了一架后,辍学了。

十六岁,他在宁波的工厂做梳子。打工没有身份证,找别人借了张糊弄过去。每月 1000 元薪水,做了 1 年多。工资卡不在手里,花钱还得找父母。正是那时候,他在 QQ 上认识了湖南娄底的女孩。女孩比周强大几岁,告诉他去湖南找她。“我们不是谈恋爱,那时候什么都不懂。”

周强没想那么多,找父亲要了 300 块,逃也似的上路了。从宁波到湖南,车票花了 150 元;坐 30 小时的火车抵达娄底时,钱已花光。女孩到车站接他,带他到了一所学校旁的屋子。“床什么的铺好了,衣架等生活必需品也备好了。在这个社会上,怎么有人对素未蒙面的人这么好,不仅没有企图,还尽力帮忙?”直到现在,周强和女孩仍保持着联系。“她已经是两个娃娃的妈。”

住在城中村最难过时,周强只有书籍陪伴。一个人为温饱闯荡,他做了各种工作——理发、修车、修空调、装修等,慢慢失去了阅读的心境。

工作换了又换,他最终走上了摄影之路。那时,周强在医疗器械公司担任推销员,看到电视上的明星胸前挂着相机很时尚,便也想有一台。父母连同亲戚认为周强不务正业,唯有家境较好的舅舅不计“损失”,借了他万把块钱。周强买了一台佳能相机,拥有了人生第一台照相机。

起初,拍新闻是他的业余爱好。周强拍的第二个新闻故事,发生在 2012 年9 月湖南娄底一所幼儿园内。

园长将轿车里里外外冲洗干净,摇上玻璃窗,打开车门,停放在院子里晾干。3 岁的女童怀着好奇心爬进了车里,自己把门关上了。窗外的热气不断蒸腾,车里的空气日渐稀薄。一个没人在意的午后,孩子闷死在车内。到了放学的时候,老师点名才惊慌发现“班上少了个娃娃”。找遍了角落,最后想起贴了染色膜的轿车。

周强抵达现场时,映入眼帘的的第一幅画面是孩子的妈妈抱着女孩的小脑袋、奶奶抱着女孩的大腿,大哭不止。地上铺着席子——夏天睡觉那种。女孩的嘴巴黢黑,身子却白白胖胖的。幼儿园的窗户、车子等被打得稀烂。“那时候我还不会拍照,一阵乱按。”

事情过去不久,周强到了另一个突发现场。在新闻上,他看到一个通稿——有 20 多个旷工因瓦斯爆炸而被困井下。“这个新闻对我的打击很大。”

发生矿难的地方离周强所处的位置不远,但他连来回 100 元的车费也没有。“没钱怎么办?”他向在装修公司认识的设计师借了辆烂摩托。骑了五十多公里,快到矿区时,周强双手全黑,像被墨汁涂了一遍。脸、鼻子、头发全是灰尘。费了些力气,他到了现场,却被警察撵了回来。因为他不是记者,没有记者证,进不了事故核心区域。

回到出租屋,周强的老式摩托罗拉手机亮了,上面显示着房东讨租的短信。周强连 180 元的房租也付不起。他住的房子下面有条河。周强来到河边,打算一跳了之。“如果我跳下去,尸体打捞上来时,我的父母也会像那个娃娃的母亲一样,抱着我的脑壳哭。”脑中闪过女娃娃的画面。周强不忍父母伤心,发了会儿呆又上楼了。至此以后,他再也没有轻生的念头,哪怕喝一个星期的自来水充饥。

十六七岁时,死亡天天在他脑袋里萦绕,虽然害怕,但他还是说服自己:“我还是处男,这个时候死,人生就白来了。”

进入摄影这一行,周强未曾跟过老师。他不是科班出身,缺少家庭支持,年纪轻轻却整整拍了四年突发事件——全国各地的矿难、爆炸、地震……拍了十年新闻,周强不过28岁,却已经是摄影老手了。

从拍突发事件到图片故事,拍着拍着,周强觉得新闻没意思。人在啼哭声中来,又在啼哭声中去。“一个人对生死没有思考,就不会重视生与死的过程。”

他花了 2 年时间,将照片拍得不像一个摄影记者。“这个转换不在于怎么拍,而是整个系统要更换——观念、思考、方法等。”唯一没扔掉的,是按快门的动作。

他没再拍新闻,只想换一种玩法。艺术创作接纳摆拍、策划、设计,它不再以还原事实为目的。“真真假假的东西最吸引人,太真和太假的东西都不够回味。”有了决定,他便买了两台胶片机。转换身份后,周强“从一个讲述者变成了输出者。”一年365 天,他至少有 200 天在拍摄。暗房的门一关,手机一关,谁也烦不着他。

摄影记者和艺术家,呈现手段不一样。如今,照相机只是一个工具,“摄影行为不具有任何的探讨价值,值得探讨的是背后的思维。”周强借由图片这一形式输出个人价值观,选择的媒介不同,但表达的仍是个体对世界的认知。

不等准备妥当,他就开启项目。2017 年 8 月,周强与妻子逛动物园。穿过动物园便是昭觉寺。寺里有一个放生池,周强在那里拍了《生》系列第一张照片。“当时我看到这幅画面,精神被无形的力量撞了一下。”

鸽子、乌龟、鱼都是放生的。他在池边站了一个小时,与 13 岁的自己相逢。

那年,周强随务工的父母去了湖北。无所事事的他总去公安县长江边钓鱼。某天,他发现水上漂着密密麻麻的死鱼,有些张着嘴,还在苟延残喘。鱼很大,重的达两斤。岸边的老头老太们纷纷下水,撒网捞鱼,拿回家炖或拎到市场卖。“他们很开心,我却纳闷,这些鱼我从没见过,不像是土生土长的。”周强好奇鱼从哪里来,又是怎么死的。他索性沿着江边往上游走去。走到一个没有桥的渡口,他问一位大爷:“早上是不是有人放生?”大爷说,有 100 来号人集体放生。他后来知道,那些鱼在江里活不了,“放下去就等于死了。”

《生》的照片,普通人一看,平常得不能再平常,仿佛我们举起相机,随时拍得出来。“世界老这样,越熟悉的东西越忽略。”

地球有八十亿人口,个体的欲望不断放大,那最后由谁来承受这一切呢?《生》,是生活的生,从周强的生命体验出发,连接万物当下的生存状态。事实上,《生》系列的作品,并没有多高深的表达,“就是人如何善待欲望的问题”。

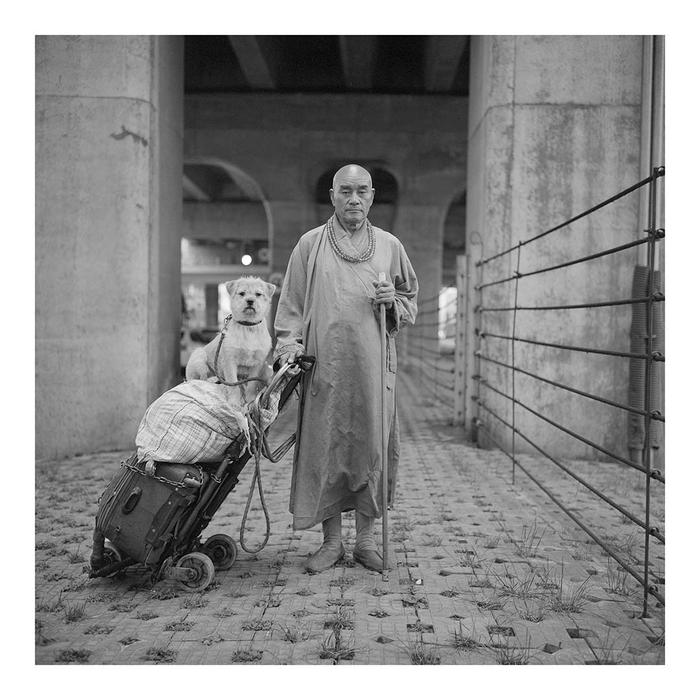

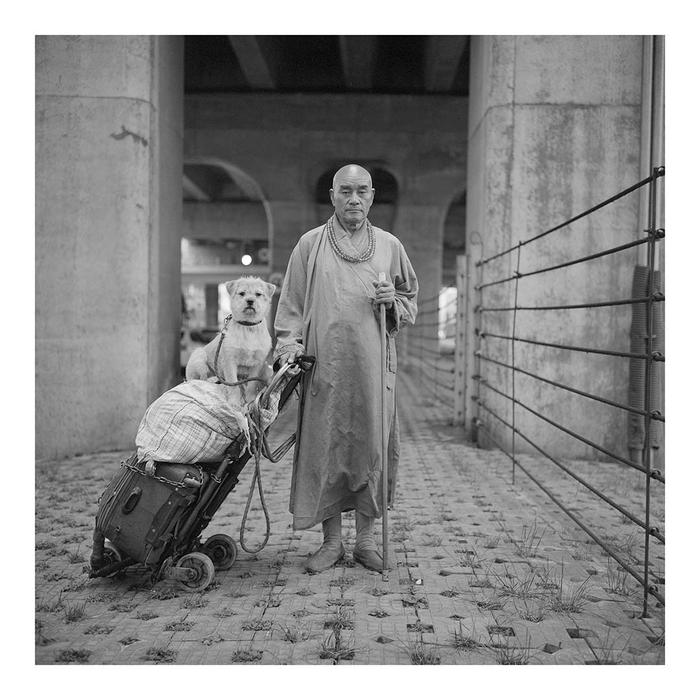

有一张作品拍摄于成都火车站。那天,周强偶遇了照片里的和尚。他牵着拉杆箱,箱子上站着一只狗,从射洪县来成都,走了 170 公里。吃的是自己带的干粮,布袋里装着碗;晚上睡 ATM 机的玻璃房。“交通工具被消解了,多少人做得到?”周强转而一想,“既然和尚可以,为什么我不行?”和尚给了他力量。这是促使他后来上路的一个原因。

在丽水的展览上,一位女孩看到僧人的照片,旁若无人地落泪了。“你哭啥子呢?”周强问,“这张照片很高兴的。”女孩说这张照片让她想起了自己。

“我曾经有一种执念,希望看我作品和展览的人,往我设想的方向思考。但后来我发现这是错误的观念,每个人的看法都不一样。”想通这点后,周强打开了:“一开始我老是围绕生存和欲望两个关键词,想着拍些什么,后来这些全部被抛弃。以前是一个理性的文本式的思维拍照,现在明白了不要用这些束缚自己。”

周强妻子说:“周老师是不带刺的艺术家。”他乐于接受好话坏话。“我不能说自己的作品探讨生死和欲望是圣旨。你觉得有道理就多看两眼,没道理就吐口水,无所谓。零线和火线搭在一起,才能通电嘛。”周强比喻道。

失去

失去周强左耳的后颈上,刻着一列数字,是他爷爷的生日。“虽然爷爷是农民,但他在我的人生中起了很大作用。”他是留守儿童,父母很小就出去打工。生活上都是爷爷奶奶照顾。奶奶在十几年前去世,爷爷也已离开。周强走在街上,看到八十多岁的老头还会想起爷爷。

爷爷出身于民国时期,是一个智慧、淳朴的人。周强对性别平等的认识就来自爷爷。爷爷生活的旧时代,女性不准上桌吃饭。老人反感这一套,所以在爷爷家,不管是亲戚还是周强的妈妈,始终和男性同坐一张饭桌,从来没有端碗到别处吃。

2000 年左右,农村还是重男轻女。桥头有不少背篓,里面放着女婴和纸条。她们刚出生就被扔了。“爷爷把那些小孩捡回来,送给村里其他人。他是老共产党员,他会跟别人说生儿生女是一样的。”

爷爷身体一向好,2015 年不小心摔了一跤。“爸妈打电话时,我还在湖南。回去看他的时候,他已经神志不清。”周强出生时,爷爷已经 60 岁。

爷爷躺在堂屋中间的躺椅上,脸颊的肉往里陷,连饭都吃不了。“和我记忆里的那个爷爷,完全不是一个人。”当意识到这点时,周强明白“完了”。他赶紧翻照片,想要重新找回当年的爷爷,可他发现,这么多年给爷爷拍的正经照片,只有一张。“我以前觉得这个人会一直在,拍那么多照片干什么?”爷爷去世后,周强每次回老家,会给父母、弟弟和亲人拍很多照片。“失去这个东西,我以前意识不到。”

“我爷爷去世的时候,我爸我妈、我弟弟,还有我都跪在他身边。”当地的风俗是老人生命垂危时,亲人要跪着送终。周强与爷爷的距离只有几十公分。中间,父母骑摩托找公鸡去了,只留下周强和弟弟陪着爷爷。爷爷的嘴巴越来越干燥,周强不停用棉球蘸水,涂抹在爷爷的嘴皮上。“他嘴巴微微颤动,舌头舔了舔。”11 点左右,爷爷不动了。“我感觉不对了。他的喉咙里卡着痰,呼吸时发出吐泡泡的声音。”周强用棉球把痰挑出,挑完了又有,挑完了又来。

父母赶回来没多久,爷爷长吁了一口气。“那口气仿佛从脚底贯穿到头顶,我感觉起码有 30 秒。吐完这口气,他的眼睛就闭上了。他走得很安详。”

家人剪烂爷爷的衣服,替他擦洗干净身子,换上寿衣。尸体在家放了两天,又守丧了几日。五六天过去,周强始终没掉眼泪。那段时间,他没有缓过来,情感处于真空状态,似乎爷爷还没有死去。

直至下葬那天,爷爷的脸被一块白布盖上,身子被四个人抬进了棺材。8 个人抬着黑色棺材,一边敲锣一边到了竹林。阴阳师算准方向,棺材入土。天上飘起雨来。雨打在棺材上,溅起水花,周强被浇醒,他才相信爷爷真的走了。“棺材下葬然后被覆盖上泥土,这个人和我就没有多大关系了。”他哭起来,哭得目中无人。“爷爷活了 88 岁,2 万多天。他一辈子养儿育女,种地什么的,真正留给自己的时间有多少呢?”

周强梦得最多的是爷爷。“我们在梦里打照面,没有交流、没有诉苦,什么都没有,但他在梦里和生前是一模一样的。”

墙上的时钟,滴滴答答迈过一点、两点、三点,从天亮走到天黑,再从天黑走到天亮。“时间很神奇,看不见摸不着,但很要命。有人总说还年轻,可以做很多事,我不赞同这个说法。人从生下来就一直在衰败。今天的一点钟和明天的一点钟,那不是一回事儿。”

有些东西,当下不呈现,它就没了,再痛苦也找不回来。

时间

时间拍突发新闻,周强看到的是尸体,但目睹人的死亡过程,爷爷是第一个。“所有附加在人身上的功、名、利,随着一口气,真的就没有了。”当死亡没有给生命带来威胁时,人们斩钉截铁说“不怕死”。但当死亡真的降临,“求生欲是有情众生的本能,他不可能不怕的。”

拍摄的路途中,周强曾拜访郑州巩义的赵匡胤墓。“在一片荒山上,前面立着一块石碑。他的墓连一个普通人的都比不过。”虽然历史原因造成了北宋开国皇帝的陵墓如此简陋,但这幅景象带给了周强不小的落差感:“时间这个东西太强大了。赵匡胤是一手遮天一览天下的人,但最终还能去向何处?1000 年后,没人祭奠了。”

时间虽然叫人害怕和恐惧,但它可以制衡世界。缺少维护的坟墓,随着时间的推移,先是长出草来,接着慢慢垮掉,最终坟墓成了荒地。新人来,挥下一锄头,故地重生,又种上新的生命。

人生无常,一切都在变化。“今天留下一个作品,它就是一个创造,这是让创作者的生命更丰满的存在。”

失去

失去周强左耳的后颈上,刻着一列数字,是他爷爷的生日。“虽然爷爷是农民,但他在我的人生中起了很大作用。”他是留守儿童,父母很小就出去打工。生活上都是爷爷奶奶照顾。奶奶在十几年前去世,爷爷也已离开。周强走在街上,看到八十多岁的老头还会想起爷爷。

爷爷出身于民国时期,是一个智慧、淳朴的人。周强对性别平等的认识就来自爷爷。爷爷生活的旧时代,女性不准上桌吃饭。老人反感这一套,所以在爷爷家,不管是亲戚还是周强的妈妈,始终和男性同坐一张饭桌,从来没有端碗到别处吃。

2000 年左右,农村还是重男轻女。桥头有不少背篓,里面放着女婴和纸条。她们刚出生就被扔了。“爷爷把那些小孩捡回来,送给村里其他人。他是老共产党员,他会跟别人说生儿生女是一样的。”

爷爷身体一向好,2015 年不小心摔了一跤。“爸妈打电话时,我还在湖南。回去看他的时候,他已经神志不清。”周强出生时,爷爷已经 60 岁。

爷爷躺在堂屋中间的躺椅上,脸颊的肉往里陷,连饭都吃不了。“和我记忆里的那个爷爷,完全不是一个人。”当意识到这点时,周强明白“完了”。他赶紧翻照片,想要重新找回当年的爷爷,可他发现,这么多年给爷爷拍的正经照片,只有一张。“我以前觉得这个人会一直在,拍那么多照片干什么?”爷爷去世后,周强每次回老家,会给父母、弟弟和亲人拍很多照片。“失去这个东西,我以前意识不到。”

“我爷爷去世的时候,我爸我妈、我弟弟,还有我都跪在他身边。”当地的风俗是老人生命垂危时,亲人要跪着送终。周强与爷爷的距离只有几十公分。中间,父母骑摩托找公鸡去了,只留下周强和弟弟陪着爷爷。爷爷的嘴巴越来越干燥,周强不停用棉球蘸水,涂抹在爷爷的嘴皮上。“他嘴巴微微颤动,舌头舔了舔。”11 点左右,爷爷不动了。“我感觉不对了。他的喉咙里卡着痰,呼吸时发出吐泡泡的声音。”周强用棉球把痰挑出,挑完了又有,挑完了又来。

父母赶回来没多久,爷爷长吁了一口气。“那口气仿佛从脚底贯穿到头顶,我感觉起码有 30 秒。吐完这口气,他的眼睛就闭上了。他走得很安详。”

家人剪烂爷爷的衣服,替他擦洗干净身子,换上寿衣。尸体在家放了两天,又守丧了几日。五六天过去,周强始终没掉眼泪。那段时间,他没有缓过来,情感处于真空状态,似乎爷爷还没有死去。

直至下葬那天,爷爷的脸被一块白布盖上,身子被四个人抬进了棺材。8 个人抬着黑色棺材,一边敲锣一边到了竹林。阴阳师算准方向,棺材入土。天上飘起雨来。雨打在棺材上,溅起水花,周强被浇醒,他才相信爷爷真的走了。“棺材下葬然后被覆盖上泥土,这个人和我就没有多大关系了。”他哭起来,哭得目中无人。“爷爷活了 88 岁,2 万多天。他一辈子养儿育女,种地什么的,真正留给自己的时间有多少呢?”

周强梦得最多的是爷爷。“我们在梦里打照面,没有交流、没有诉苦,什么都没有,但他在梦里和生前是一模一样的。”

墙上的时钟,滴滴答答迈过一点、两点、三点,从天亮走到天黑,再从天黑走到天亮。“时间很神奇,看不见摸不着,但很要命。有人总说还年轻,可以做很多事,我不赞同这个说法。人从生下来就一直在衰败。今天的一点钟和明天的一点钟,那不是一回事儿。”

有些东西,当下不呈现,它就没了,再痛苦也找不回来。

时间

时间拍突发新闻,周强看到的是尸体,但目睹人的死亡过程,爷爷是第一个。“所有附加在人身上的功、名、利,随着一口气,真的就没有了。”当死亡没有给生命带来威胁时,人们斩钉截铁说“不怕死”。但当死亡真的降临,“求生欲是有情众生的本能,他不可能不怕的。”

拍摄的路途中,周强曾拜访郑州巩义的赵匡胤墓。“在一片荒山上,前面立着一块石碑。他的墓连一个普通人的都比不过。”虽然历史原因造成了北宋开国皇帝的陵墓如此简陋,但这幅景象带给了周强不小的落差感:“时间这个东西太强大了。赵匡胤是一手遮天一览天下的人,但最终还能去向何处?1000 年后,没人祭奠了。”

时间虽然叫人害怕和恐惧,但它可以制衡世界。缺少维护的坟墓,随着时间的推移,先是长出草来,接着慢慢垮掉,最终坟墓成了荒地。新人来,挥下一锄头,故地重生,又种上新的生命。

人生无常,一切都在变化。“今天留下一个作品,它就是一个创造,这是让创作者的生命更丰满的存在。”