原标题:关塔那摩最黑暗的秘密(中) | 2020普利策特稿奖

原创 董金鹏 三尺Bmagazine

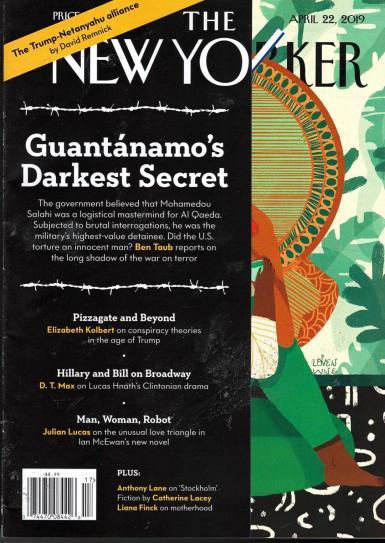

今年五月,90后记者本·陶布获得2020年美国普利策新闻奖特稿写作奖,作品是一年前发表在《纽约客》杂志的《关塔那摩最黑暗的秘密》(Guantánamo’s Darkest Secret)。稿子围绕毛里塔尼亚人萨拉希的故事,揭露了美国反恐战争的真相及代价,也展现了特稿写作的所有魅力,完美的故事,丰富的细节,多线条和多视角的叙事,展现复杂的人性和内涵的延展性等。全文翻译加译者注释,一共38000余字,分三次推送。

关塔那摩最黑暗的秘密(中)

作者:本·陶布

译者:邹光/董金鹏

统校:董金鹏(thinkerdong)

03

—

干冰

2001年9月,一个礼拜二的下午,本·拉登的信使找到萨拉希的表弟阿布·哈夫斯,让他密切关注最近的新闻。回到阿富汗以后,阿布·哈夫斯和家人住在坎大哈(Kandahar,阿富汗第二大城市,也是南部的经济、文化和交通中心)。五年来,塔利班占领着该国大部分地区,电视一直禁播。阿布·哈夫斯抓起短波收音机,那会儿正是美国早晨,他大约知道会发生什么。

早在1999年,首个“航班行动”(planes operation)就在基地组织领导层流传。直到两年后,本·拉登才给舒拉委员会透露这次袭击的大致轮廓:四架飞机,两个平民目标,两个政府目标。会议期间,阿布·哈夫斯根据《古兰经》的内容对本·拉登提出质疑,认为如此大规模的平民伤亡,在伊斯兰教看来是不合理的。他还说,袭击是对基地组织和塔利班政府协议的背叛,后者为基地组织提供避难所,但条件是不能挑起美国的全面入侵。夏天晚些时候,阿布·哈夫斯写了一封长达十二页的反对信,对于阿布·哈夫斯和其他基地组织领导人的反对,本·拉登大为恼火,继续推进着袭击计划。根据《流亡者》作者斯科特·克拉克和利维的说法,2001年7月,阿布·哈夫斯向本·拉登递交了辞呈。本·拉登对基地组织的脆弱心存警惕,敦促他不要公开谈论自己离开。两个月后,阿布·哈夫斯去了一个伊斯兰宗教学校,在那儿教导参加圣战的新兵。

9·11袭击现场

9·11袭击发生后,中情局反恐中心负责人科费尔·布莱克(Cofer Black)向布什总统保证,像阿布·哈夫斯这样的人,很快就会“有苍蝇爬满他们的眼球”。本·拉登在苏丹活动时,科费尔·布莱克是中情局设在喀土穆情报站的站长。第二天,他命令中情局前喀布尔(Kabul ,阿富汗首都)站站长里·施勒恩(Gary Schroen),召集一个小组执行一项准军事任务。“我想看到他们的头被长矛刺穿的照片,”2005年出版的施勒恩回忆录《第一次进入:一名特工陈述中情局如何打响阿富汗反恐战争》(First In: An Insider's Account of How the CIA Spearheaded the War on Terror in Afghanistan)披露,布莱克说,“我要把本·拉登的人头塞进装满干冰的盒子里运回来,向总统展示。”布莱克补充说,他和布什希望避免法庭审判的场面。“三十年的中情局职业生涯,这是我第一次听到有人下令杀人。”施勒恩写着。

9月26日,施勒恩和另外六名军官登上一架老式苏联直升机,机上装载着武器、战术装备和用过的不连号的三百万美元现金。他们从乌兹别克斯坦起飞,越过兴都库什雪山,飞抵阿富汗北部。在那里,施勒恩跟北方联盟领导人取得了联系,北方联盟是一个武装组织,在没有任何外部支持的条件下,多年来一直在抗击塔利班。施罗德回忆说:“我在那里发钱的时候,二十万美元,二十五万美元......我想他们应该会相信我们的真诚。”接下来的几个礼拜,施勒恩的中情局小组和阿富汗同道,一起穿越阿富汗北部的大部地区,为美国的军事入侵奠定了基础。

在努瓦克肖特,应美国人的要求,阿卜杜拉希的手下于2001年秋天再次逮捕萨拉希。“我真的没有问题要问你,因为我知道你的情况,”阿卜杜拉希告诉他。萨拉希删除了电话里的东西。“我现在只有一些毛里塔尼亚和德国商业伙伴的电话,”他后来写道,“我不希望美国政府仅仅因为手机里有他们的号码,就骚扰一个爱好和平的人。”他有一个联系人标注着“P.C. Laden”,德语的意思是电脑商店,但对美国人来说,“Laden”是一个危险信号。

他被拘留几个星期后,两位美国联邦调查局的探员走进牢房,其中一人问:“阿布·哈夫斯在哪里?”

我不在阿富汗,怎么可能知道他在哪儿?萨拉希回答说。审讯总是绕回千禧年阴谋。萨拉希开始认为,审讯官在演绎一个毛里塔尼亚的民间故事:一个盲人得到一次短暂瞥见世界的机会。“他看到一只老鼠,”萨拉希接着写,“之后,有人向盲人解释任何事情时,他总会问,和老鼠相比,它更大还是更小?”

一名探员威胁萨拉希,用酷刑恐吓他。“他说,他要把黑人带进我的牢房,”萨拉希向军事听证会回忆,“我对黑人没有问题,我的国家有一半是黑人!”可是,探员一直在使用种族歧视的语言。“我第一次听到有人这样说话。”萨拉希继续说,“比如,什么叫‘杂种(motherfucker)’?这不是人该说的话。那人真是个傻冒。他告诉我,他也恨犹太人......我告诉他,我对犹太人也没啥意见。他总是说,不管怎样,我知道你和千禧年阴谋脱不了干系。”

几天后,他们放了萨拉希。阿卜杜拉希给电信公司老板打电话,让给萨拉希恢复工作。被拘留期间,萨拉希与看管他的情报官员亚库布成了朋友。亚库布有一个大家庭,但薪水微薄。萨拉希被释放以后,就开始付钱给亚库布,请他做一些临时工作。萨拉希是个熟练的电工,但他还是请亚库布帮忙修电视。

没过多久,到了十一月中旬,电信公司老板派萨拉希到总统府安装互联网路由器,并升级电话系统。“像我这样的恐怖分子嫌犯,原以为会有很多手续,但什么事儿都没有。”萨拉希在日记里写着,“只有美国人怀疑我搞恐怖主义,而其他国家没有这么想。讽刺的是,我从来没去过美国,而我去过的所有国家,一直在说这家伙没事。”

下班后,萨拉希去了母亲家。亚库布和另外一个情报官员赶过来,说阿卜杜拉希要见他。另一位情报官员建议萨拉希开车去安全局,这样可以开车回来。亚库布坐上副驾驶座,他说:“萨拉希,我真希望自己不用参加这狗屎行动。”

两名情报官员并不知道,美国要求毛里塔尼亚总统把萨拉希交给一个移交小组。“他什么罪都没犯,”阿卜杜拉希告诉我,“这就是为什么我们之前放了他。”阿卜杜拉希耸耸肩,继续说,然而“在反恐斗争中,拒绝中情局的要求是不现实的”。

毛里塔尼亚首都

11月28日是毛里塔尼亚的独立日,到这天晚上为止,萨拉希已经被关了一个礼拜。阿卜杜拉希买了一套新衣服,因为萨拉希绝食,衣服搭在肩上松垮垮的。他们开着阿卜杜拉希的黑色奔驰车,悄悄驶向机场。“他不高兴,因为他不想离开,”阿卜杜拉希告诉我,“但我不是决策者。我是国家的特工。我是执行命令的人。我知道,将他移交给美国的要求是合理的,因为他跟伊斯兰恐怖分子有联系。我的想法是,他很聪明,又见多识广,可以帮到向他求助的情报部门。”

又到了斋月。“我想着,家人已经在准备开斋快餐了,妈妈一边喃喃自语地祈祷,一边做着不起眼的美味佳肴,每个人都注视着太阳,看它慢慢从地平线上消失。”萨拉希的日记提到了家人。他和阿卜杜拉希跪在跑道上,一起祈祷。

一架私人飞机降落了,走下来一个约旦的移交小组。带头的官员不会说哈萨尼亚阿拉伯语,而阿卜杜拉希又听不懂约旦方言,只能由萨拉希翻译。“他说他需要燃料,”萨拉希向阿卜杜拉希解释说。萨拉希在日记里写着,“我很想让抓我的人知道,我就是他们要找的人,我就是。”谈话结束后,约旦人蒙上他的眼睛,戴上隔音耳罩。萨拉希吓坏了。“我想这是不是美国的新方法,可以从人的大脑吸出情报,直接发到一台主机上分析。”他的日记写着,“这想法很傻,但如果你害怕了,你就不再是你,很快会变成一个孩子。”

在约旦首都安曼,萨拉希被盖上头巾,带往情报总局的看守所。9·11恐怖袭击发生后,该局充当着中情局的代理狱卒。审讯的主题与先前一样,阿布·哈夫斯,1992年基地组织的训练营和千禧年阴谋。美国人提供问题,约旦人设法得到答案,通常会用强制手段。萨拉希还被问到,他们截获的电子邮件和电话内容看上去稀松平常,是不是经过了加密处理。有些问题涉及他的长途跋涉,因为联邦调查局从努瓦克肖特拷走了他的资料。在以往的一次技术外派当中,有人拍到萨拉希主动靠近毛里塔尼亚总统,现在审讯官说他密谋杀害总统。

尽管如此,萨拉希发现约旦审讯者的文化水平还是高一点,双方也发展出相互的尊重。“事实上,他们比一般的美国审讯官,更懂得恐怖主义的完整概念,”萨拉希在军事听证会上说,“他们真的知道谁是谁”,所以“他们也不愿折磨我。酷刑不是每天都有,一周两次吧。”其他被押人员惨遭殴打,四肢被捆,被性侵时,“他们只是偶尔抽我的脸,抓住我撞击水泥墙”,他补充说。

官方禁止狱警和他互动,但还是有人问他问题。一个看守问:“你是哪儿人啊?”

“毛里塔尼亚。”

“那你在约旦干什么?”

“我的国家把交到这儿来的。”

“你在开玩笑吧?”

“没有。”

“那你们国家挺操蛋的。”

狱警还从图书馆给他借来了书,其中包括他要求的《圣经》,“因为我想研究一下,几乎影响了整个美国人生活的那本书在说什么”。

每隔一周,红十字会的代表会访问监狱,萨拉希和其他被中情局拘留的人被迅速带到地牢,以免被他们看见。在努瓦克肖特,阿卜杜拉希等待着美国中情局和约旦情报总局的最新消息,但没有任何结果。“我以为他很快就会回来,”他告诉我。

家人没有收到萨拉希被引渡的消息,当阿卜杜拉拒绝他们探监时,他们感到非常吃惊。一个兄弟说,阿卜杜拉希告诉他们,萨拉希就关押在远离努瓦克肖特的沙漠看守所。但阿卜杜拉希的说法是,萨拉希失踪后,他的家人从未联系过自己。为了保证萨拉希的生活,家人经常给阿卜杜拉希的手下塞钱,送食物、衣服和礼品。作为回报,他们把胡编的信息告诉萨拉希一家,并向他们保证,萨拉希过得很好。

在坎大哈,塔利班正在迅速失去脚下占领的土地,阿布·哈夫斯感到美国人正在逼近。2001年10月17日,阿布·哈夫斯的宗教学校遭到导弹袭击。十一月的一天,他埋葬完几个朋友,然后找来半岛电视台的记者。当时,尽管妻子擦掉了溅上去的鲜血,但阿布·哈夫斯的包头巾还是湿的。“美国人自己的政策导致了9·11事件。”阿布·哈夫斯对着镜头说,“在真主敌人心中引发强烈的恐惧、恐慌和畏惧是一项神圣的诫命。”他补充说,美国公民应该责怪自己的执法和情报机构,他们拥有“卫星、地面站和数以百万计的间谍与巨额预算”,却让劫机者“发现一个如此巨大的安全漏洞,甚至把一个民航队伍劫持了,还把美国打翻在地”。

到了十二月的第二个礼拜,美军攻下坎大哈已经没有悬念。本·拉登逃到了山区,其余的基地组织领导人清楚,作为阿拉伯和北非人,他们永远无法融入说着达里语(Dari)、普什图语(Pashto)、俾路支语(Balochi)和其他地区性语言的土著人社会。入侵的头几个礼拜,美国国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德还认为,那里每个人都说着“阿富汗语”(Afghan,并不存在一种叫阿富汗语的语言,阿富汗官方语言和最广泛使用的语言是普什图语和达里语)。人们在匆忙之中离开坎大哈,二十多名基地组织高级官员打算登上一辆公共汽车,阿布·哈夫斯担心一次空袭会斩首整个圣战运动,所以敦促他们分散离开。

接下来的几天,阿布·哈夫斯向着巴基斯坦的俾路支省(Balochistan,北接阿富汗,西连伊朗)行进。一路上,他睡在偏僻的村庄,把身家性命托付给阿富汗的牧羊人,他们可能不知道,逮住这个人就能拿到两千五百万美元的赏金。阿布·哈夫斯给妻子和孩子们写了一封信,但没法寄出去,只能放在长袍的口袋里。

阿布·哈夫斯到达巴基斯坦的奎达(Quetta,俾路支省行政中心)时,发现私人医院里挤满了受伤的基地组织成员。走在街头的塔利班武装分子,对巴基斯坦情报部门的支援充满了信心。但阿布·哈夫斯觉得,巴基斯坦是个两面派,美国中情局也得到了几乎相同的结论。本·拉登的家人正在赶往巴基斯坦的途中,阿布·哈夫斯必须保证他们的安全。在与其他基地组织领导人的讨论时,他认为最安全的地方是伊朗。

12月19日,阿布·哈夫斯揣着一本假护照,提着满满一手提箱的现金,从奎达登上一辆前往伊朗的巴士。车开了很久,大约走了四百英里(约为644公里)才到伊朗边界;挡风玻璃上贴着本·拉登的头像,他一直想知道这是通缉的海报,还是在向本·拉登致敬。在巴基斯坦军队控制的一个检查站,他把一沓钞票塞进护照,就轻松通过了检查。

到了伊朗,一支秘密的精锐革命卫队的代表迎接阿布·哈夫斯,这支卫队负责保护该国的高级官员。几个礼拜后,伊朗的间谍人员让阿布·哈夫斯给其他基地组织领导人打电话,说伊朗欢迎他们——和他一样,以软禁的方式保护他们。他和妻儿住一起,有时在监狱,有时在豪华的院落和酒店,不管走到哪里,总有革命卫队的陪同。保护和拘留基地组织领导人的决定,显然出自伊朗间谍头目卡西姆·苏莱曼尼(Qassem Suleimani,2020年1月遭美军袭击身亡)。几个月之内,数十名基地组织成员到了德黑兰,偶尔接受的审讯让他们意识到,东道主伊朗随时可能背叛。不过,在那以后的十年里,阿布·哈夫斯过着相对奢侈的生活,与其他国家的外交官一道在德黑兰最豪华的健身房锻炼身体,还照顾着本·拉登的儿子和他自己的孩子。五角大楼的报告说,他死了。

2002年7月19日夜里,约旦人蒙住穆罕默德·萨拉希的眼睛,戴上镣铐,把他送到安曼机场,到了那里,一个新的小组等着接管。刚开始,萨拉希松了一口气,以为美国人已经认识到他与9·11恐怖袭击、千禧年阴谋无关,要把他送回毛里塔尼亚。但事实并非如此,他们脱光了他的衣服,给他绑上尿布,换上一套更重的脚镣。一名男子快速摘下萨拉希的眼罩,用手电筒照射他的眼睛。接管小组的每个人都穿一身黑色的衣服,脸被巴拉克拉瓦盔式帽(Balaclava,戴在头上仅暴露出脸的一部分,常见于滑雪、登山、赛车、反恐等运动和活动的人士)遮住了。他们把车一直开到登机口,萨拉希写道,但他“病了,太累走不动,护航人员把我像抬死尸一样拉上了台阶”。

太阳刚出来,飞机就降落到巴格拉姆机场,这是美军在阿富汗的最大军事基地。萨拉希第一次看到穿着制服的美国士兵。“毛拉·奥马尔(Mullah Omar,塔利班创始人及神秘领导人,与本·拉登私交甚厚,塔利班确认他死于2013年8月23日)在哪里?”他们问,“奥萨马·本·拉登在哪里?”他们大声叫喊着,同时把东西往墙上扔。九个月前,因为美军入侵阿富汗的缘故,萨拉希就被他们控制了。

军方的工作人员提取了他的生物特征信息,记录了健康问题,包括坐骨神经受损,然后把他带到牢房。在牢房里,关押者之间不能交流,否则会被反绑手腕离地吊起,萨拉希见到一位患有精神病的老人受过这种折磨。“他说个不停,因为他不知道自己在哪里,也不知道为什么。”萨拉希说。

审讯期间,一位被囚犯称为折磨者威廉(William the Torturer)的情报官员,强迫萨拉希进入紧张状态,加剧了他的坐骨神经问题。“他擅长残酷对付那些重要但不足以进入中情局秘密监狱的关押者。”萨拉希写道。另一名情报官员试图用德语交谈,与萨拉希建立相对友好的关系。他说了一句德语,Wahrheit macht frei,意思是真相会让你自由。“当我听到他这么说的时候,我知道真相不会让我自由,因为劳动也没让犹太人自由。”萨拉希回忆说。奥斯威辛等纳粹集中营的大门上,就高挂着“Arbeit macht frei”(劳动让你自由)的标语。

每个被关押的人,都有一个代号。8月4日,他们点了三十四个代号,其中就包括萨拉希。他们被拖出牢房,戴上遮光眼镜、手套和帽子,排好队,每两个人之间绑起来。这些人被带上飞机。“轮到我时,两名警卫抓住我的手脚,把我扔给了接收小组。”萨拉希写道,“我已经不记得撞到地板,还是被其他警卫抓住了。我开始失去了感觉,反正也没什么区别。”

大约有三十个小时,萨拉希被绑在一块木板上。医疗记录显示,此时他的体重是一百零九磅(约为49.44公斤),比正常时少了百分之三十左右。被绑得太紧,喘不过气来,但他不懂如何用英语告诉警卫。

后来,飞机降落,机舱门开了,他写着,“温暖的古巴阳光优雅地照在我身上,那种感觉真好”。

04

—

敌方战斗人员

第一批犯人送达关塔那摩监狱的前几分钟,“你真的可以听到一根针掉下来的声音”。2008年,军警布兰登·尼利(Brandon Neely)接受加州大学戴维斯分校关塔那摩纪念项目(Guantánamo Testimonials Project)采访,他回忆说,“每个人都很紧张,包括我”。那一天是2002年1月11日。布什政府决定,《日内瓦公约》( the Geneva Conventions,保护没有参与战斗和不再参与战斗的人,确保基本人权和生命主权)不适用于反恐战争,这意味着在国外被俘的人,可能会失去战俘的权利。那天,尼利的工作是把俘虏从一辆公共汽车拖到等候处,然后再拖进室外的小笼子。笼子的底部是裸露的岩石,犯人要在上面睡四个多月,在桶里便溺。另一边,士兵们正加紧建造更多的永久性牢房。那一年,尼利二十一岁。他回忆说:“我一直想近距离看一看恐怖分子长啥样,没想到这么快就实现了。”

第一个从巴士上下来的人只有一条腿。他戴着手铐、脚镣、耳罩、遮光镜和医用口罩,身穿亮橙色连身衣。两名军警把他拖到等候区时,有人把他的假肢从车里扔出来。整个下午,狱警都尖叫着让犯人闭嘴和快点走,称他们“沙漠黑鬼”(sand niggers),还说他们的家人和国家都被核弹摧毁了。

晚些时候,尼利和搭档把一位年迈的犯人带到等待区,强迫他跪下。当他们卸下他的脚镣时,那个因恐惧而发抖的老人突然向左猛冲。尼利跳到他身上,把他的脸摁到水泥地上。一名官员冲着步话机大喊:“红色警戒!”随后,内部反应部队(Internal Reaction Force,简称IRFing)冲到现场,把老人的四肢捆绑在一起。老人被丢进加勒比海炽热的阳光里,一待就是好几个小时。

尼利后来发现,年迈的囚犯试图逃跑,因为他被迫下跪时,以为自己死期已到,子弹会从后脑勺打进来。在他的祖国,“这个老男人见过朋友和家人跪在地上被处决的过程”,尼利说。他的反应并不罕见,十天后,为基地指挥官起草的一份军事文件里提到,“被关押者认为他们要被枪决了”。

官方称,内部反应部队的工作是约束不守规矩的囚犯,防止他们自残或伤害狱警。但在实践中,“IRFing”通常是任意使用的报复形式,比如他们发现囚犯有两个而非一个塑料杯时,或是囚犯因担心被投毒而拒绝喝掉一瓶安素(Ensure,成人奶粉)。“IRFing”通常由六名或以上男子组成,个个身穿防爆服,领头的先向犯人喷胡椒水,然后冲进牢房,用沉重的盾牌和身体对付囚犯;其余的人会一拥而上,给他戴上镣铐或者绑起来,直到他再也动弹不得。送到关塔那摩时,许多人营养不良,并伴有枪伤和骨折,但一些内部反应部队队员仍对他们拳打脚踢,把他们的头猛地摔在地上,直到他们血迹斑斑,失去知觉。尼利回忆说:“有人被内部反应部队惩戒时,你总能分辨出来,因为这时整个营地的关押者都会高呼和尖叫。”有一次,他看到一个小队长把一个犯人打得太狠,牢房的地板上沾满了血,不得不把他送往医院;后来小队长到牢房,另一个犯人大喊:“中士,你回来是要干掉那家伙吗?”

伊斯兰教认为,《古兰经》记录着真主的话语;一些穆斯林用布包起来,从不让它接触不干净的表面。为了消除美国与伊斯兰教为敌的观念,犯人可以与一位随军穆斯林阿訇单独会面,还能得到《古兰经》的副本。一些狱警因此有机会目睹折磨犯人的场面,比如把《古兰经》扔进厕所,或者打着搜查武器的幌子,撕开包裹着《古兰经》的布包。亵渎《古兰经》的行为引发牢房里的骚乱,结果内部反应部队冲进来,对犯人一顿狂揍。

后来,一位审讯官把《古兰经》踢翻在地,犯人们组织了一次大规模的集体自杀计划。“每隔15分钟,就有一名囚犯用被单缠绕自己的脖子,然后绑在笼壁的网格上把自己吊死。”20世纪90年代皈依伊斯兰教的陆军上尉余百康(James Yee),曾在关塔那摩担任穆斯林阿訇,他在2005年出版的回忆录《为了上帝和国家》(For God and Country)里写着,“一位囚犯刚被送往医院,随即发现又有人用被单缠住脖子,将自己吊死在牢墙上。狱警冲进来救他,混乱又开始了。抗议持续了几天,二十三名囚犯试图上吊自杀。”

军警搜查牢房时经常侮辱《古兰经》,因此囚犯要求把它放在图书馆。余百康把囚犯的请求汇报给指挥部,遭到拒绝。“我认为指挥部做出这个决定是希望告诉媒体,你看我们给每个犯人发了《古兰经》,这是出于他们对宗教需要的敏感。”他在回忆录里写着。犯人提出抗议,他们拒绝留下《古兰经》,因此“每一个拒绝的犯人都受到内部反应部队的惩罚”。犯人遭到报复,他们去治疗时,《古兰经》又被放回了牢房。

随着时间推移,余百康开始相信,“伊斯兰教被系统用作对付囚犯的武器”。狱警嘲笑祈祷前的召唤,并摆布伊斯兰的谦虚原则(《古兰经》里记载真主说:“你不要为藐视众人而转脸,不要洋洋得意地在大地上行走。真主确是不喜爱一切傲慢者、矜持者的。”因此,穆斯林听人讲话或者同人谈话时,不能背对着人,也不能转脸)。犯人们赤身裸体洗澡时,女狱警会现场监视,由此制造紧张局势,并以此作为实施暴力的借口。在审讯过程中,囚犯还被迫模拟撒旦仪式(satanic rituals,撒旦是伊斯兰教中唯一被打入地狱的恶魔,撒旦仪式点燃黑色蜡烛,食用腐尸、人粪和女人经血做成的圣餐饼),或是给他们披上以色列国旗。

唐纳德·拉姆斯菲尔德告诉记者,关塔那摩关押着“地球上最危险、最训练有素、最凶残的一群杀手”。拘押营开放的那天,布兰登·尼利第一次换班,“真的没有人多说话”,据他回忆,“我回到帐篷里,躺下来准备睡觉。我就在想,这就是他们说的世界上最坏的人?”

调查人员也有同样的疑问。第一批犯人到达前不久,海军罪案调查处特别探员罗伯特·麦克法登(Robert McFadden)就急切地想拿到航班乘客名单。“我只是迫不及待想看看被逮回来的是谁,”他告诉我,他在也门花了十五个月,调查基地组织对美国科尔号导弹驱逐舰(阿利·伯克级驱逐舰的第十七艘,2000年10月12日在也门亚丁港被炸毁,17名水兵死亡,30多人受伤)的自杀式炸弹攻击,希望从运往关塔那摩的囚犯当中找到一些信息。然而,当名单送到他手上时,“我的反应是,这他妈都是些什么人啊?”他回忆说,从名字来看大多数是阿富汗或巴基斯坦人,“我和多年从事基地组织相关工作的同事都不认识这些阿拉伯人”。几个礼拜后,麦克法登参观了拘留营,认为这些人“基本上是无名小卒”。他告诉我:“即便按照高价值羁押人员的最宽泛解释,这些人也算不上。”

在阿富汗,美国军方无意之中催生了绑架和索要赎金的生意。直升飞机跃过阿富汗偏远的村庄,向地面投放传单,任何交出基地组织或塔利班成员的人,都将得到“超越你想象的财富和权力”。“你可以获得数百万美元”,其中一份传单这样宣传,“这些钱足够你在余生照顾家庭、村庄和部落”。

关塔那摩监狱刑事调查特别小组副指挥官马克·法伦(Mark Fallon)在回忆录《不合理的手段》(Unjustifiable Means,2017年出版前被大量删减)里提到,一笔普通的赏金是5000美元,远远超过大多数阿富汗人一年的收入,“结果导致武装组织疯狂贩卖人口”。2017年,短暂担任过关塔那摩第一任指挥官的海军上将迈克尔·莱纳特(Michael Lehnert)在国会作证时说:“如果有一个邻居跟你对着干,不管他支持塔利班,还是基地组织,有什么比告发这位邻居更能让你尽快解决过往的恩怨,又能快速致富呢?”

根据法伦的说法,“北方联盟会把抓来的人塞进康奈克斯集装箱(美国陆军为运输军事物资而设计,标准长度20英尺,约6米),导致有人窒息而死。绑架者不想失去奖金,就用机枪扫射集装箱顶部打开通风孔。许多被抓来的人,都很期待被移交给美国,因为他们明显不是基地组织的人。”不过,很多人还是被送到了关塔那摩,最终达到780人。

在公开场合,布什政府及其军方领导称,关塔那摩关押着不择手段摧毁美国的人。但在关塔那摩,法伦和同事们把大多数关押者称为“土农”(dirt farmers)。莱纳特感叹说,“一名陆军上尉就能把人关进关塔那摩,但要把他们放出来,就需要美国总统发话。”

萨拉希并不是土农。中情局花了好几年时间,从非洲、亚洲和东欧的黑牢里搂出“高价值在押人员”,发现把他移交军事拘留是合适的。2002年8月5日,法伦精锐的跨部门刑事调查工作组已被排除在外,莱纳特已被撤换掉了。

关塔那摩的领导层更关心收集情报,而不是以恐怖主义罪名起诉关押者。新任指挥官要求斯图尔特·赫灵顿(Stuart Herrington)评估关塔那摩的运行状况,这位已经退休的上校兼陆军情报官员发现,大多数审讯官缺乏必要的培训和经验。二十六名审讯官,只有一人可以在没有翻译的情况下工作。赫林顿后来报告,审讯官不能确定半数以上关押者的真实名字。

按照法伦的说法,大多数审讯官都是刚入伍的新兵蛋子,他们“首次走进讯问室,以为关押者等着被破解,而他们会是下一个杰克·鲍尔(Jack Bauer)”;杰克·鲍尔是电视剧《24小时》中虚构的主角,他用暴力手段获取信息,拯救城市免受恐怖袭击。他们仔细检查了上级提出的问题清单,似乎对细微差别毫不在意,也没有想到一些关押者可能被错误地送到这里。作为回应,犯人停止合作,开始吟诵或者祈祷。为了重新开始,并控制主动权,法伦在书中写道,“审讯官会用胶带封住他们的嘴,保证他们不会得到任何信息,这样就可以了”。他回忆说,尽管如此,每次审讯失败“都被拿来证明这些人就是基地组织成员,因为他们接受过抵抗这类审讯的训练。”2000年,英格兰北部的调查人员发现一本圣战手册,其中就包括被捕时如何撒谎。法伦写道,现在面对自己的无能,审讯官很快就责怪经典的曼彻斯特抵抗战术(Manchester resistance tactics)!

萨拉希的拘捕档案里,列出了把他送往关塔那摩的“理由”,就是让他提供一些关键信息,包括1992年参加的基地组织训练营,中情局扶持的独立的阿富汗民兵,杜伊斯堡的清真寺,以及表弟阿布·哈夫斯·毛里塔尼亚。萨拉希和妻子已经离婚,所以他和表弟也不再是连襟了。对千禧年阴谋以及萨拉希犯罪的指控,一句也没有提。

审讯结束后,萨拉希在一个阴冷的隔离牢房足足待了三十天,美国政府认为这种做法是“榨取情报过程的重要组成部分”,因为它“允许审讯官完全控制个人”。隔离期结束,萨拉希发现来自民主的欧洲和穆斯林国家的犯人,对美国的反恐战争有着不同的看法,后者认为是反穆斯林的十字军东征。他试图说服持怀疑态度的人,抵达古巴是“一件幸事”,美国司法系统将公平对待他们,宣布他们无罪。但是,“随着日子一天天过去,乐观主义者失去了阵地”,他写道。布什政府的司法人员已经有了立场,“敌方战斗人员”可以无限期关押,无需审判;想让某些行为定性为“酷刑”,“必须在强度上等同于严重的身体伤害带来的疼痛,比如器官衰竭、身体功能受损,甚至死亡”。到了第二年底,萨拉希比任何美国公民都了解机密安全行动。美国政府的公开披露与秘密做法之间的鸿沟,已经深深地印在他的身心之中。

马丁·塞利格曼(Martin. Seligman 1942- )

1967年,24岁的心理学博士马丁·塞利格曼(Martin Seligman)做了一个实验,对狗施以各种无可逃避的强烈电击,以评估无法逃避的痛苦是否会令动物陷入“习得性无助”(learned helplessness),从而简单接受自己的命运。三十五年后,美国政府从这一实验中得到启发,把它用到审讯��关塔那摩囚犯身上。

审讯计划由中情局雇佣的心理学家詹姆斯米切尔(James Mitchell)设计。这是一个性化的酷刑审讯方案,它结合了环境操纵,目的是在人身上诱发习得性无助。朝鲜战争期间,共产党的军队发现了该方法,为了宣传目的,强迫囚犯作虚假供词,也就是呈现在政府文件里的“全能战术”“降级战术”“削弱战术”和“垄断感知战术”。从那时起,美国挑选了一些精锐部队,开始尝试这种做法,让他们模拟各种虐待,以防被违背《日内瓦四公约》的恐怖组织或政府俘虏。米切尔认为,对这个项目进行逆向工程,审讯官就可以击败犯人从曼彻斯特手册上学到的任何抵抗方法。接下来一段时间的实验,由中情局秘密监狱和军方的心理学家、律师和医务人员监督。2002年9月,陆军军官开始将关塔那摩称为“美国的作战实验室”。

2002年10月2日,下午早些时候,一场由跨部门的律师和心理学家参加的会议提出一个框架,利用心理压力源(psychological stressors)和环境操纵来“培养依赖性和依从性”。几个月来,中情局一直在黑监狱折磨犯人;现在,关塔那摩的领导层想知道,执行他们的计划需要什么法律动作。会议记录显示,中情局高级律师乔纳森·弗雷德曼(Jonathan Fredman)说:“国际法禁止酷刑,但规则的措辞含糊不清,基本上取决于感知,如果被拘留者死了,你就错了。”后来,弗雷德曼对会议记录的准确性提出了异议。

月底,军方律师戴安·比弗(Diane Beaver)为一套虐待性的审讯技巧起草了法律辩护书,被后来的国会酷刑调查描述为“严重错误,法律上不充分”。这套虐待性的审讯技巧,包括强迫裸体、饮食控制、每天二十四小时的审讯、水刑、暴露在冰冻的环境下,以及拒绝提供医疗护理。戴安·比弗公开赞同,“使用场景设计让犯人相信死亡”是“迫在眉睫的”。对于自己的法律意见成了“国防部审讯政策和实践的最后定论”,她感到颇为吃惊。一位军事心理学家和一位精神病学家联合起草的附带备忘录解释说,“提高环境的各方面指标,以便感知冲击,扰乱他们的预期,培养依赖性,并尽可能支持对囚犯的信息榨取。”

唐纳德·拉姆斯菲尔德和小布什

2002年11月,这套技术方案摆在唐纳德·拉姆斯菲尔德的办公桌上。他签字了,并在空白处做了批注,对压力姿势(stress position,让囚犯伸直腿向前或跪着,双手铐在头顶上,身体后仰45度,长时间不准动)提出自己的建议:“为什么站立时间限制在四小时以内?我看需要八到十个小时。”

截至2003年春天,萨拉希已经接受过加拿大和德国调查人员的询问,并接受了美国政府各机构的审讯。他开始认为自己是“沙漠中的死骆驼,到了各种虫子开始吃它的时候”。大部分审讯由美国联邦调查局执行,问题集中于找到萨拉希和9·11事件的关系。他们给他看了各种劫机者的照片,一张是袭击协调人拉姆齐·本·阿尔什布的照片,他在巴基斯坦被捕。“我想我见过那个人,但在何时何地呢?”萨拉希在日记里问自己。

萨拉希总算想起来了。1999年10月,他还在德国,三个男人到他的公寓住了一夜,其中一人就是本·阿尔什布,另外两位是9·11劫机者。现在,本·阿尔什布被中情局严刑拷打,折磨的受不了了,他说是萨拉希把他招进基地组织。一位审讯人员告诉萨拉希:“事实上,我想说没有你,9·11事件永远不会发生。”萨拉希被吓坏了,他说“我......好像......也许他是对的”。事实上,本·阿尔什布去杜伊斯堡的前一年,9·11恐怖袭击的阴谋就策划好了。接下来的审讯中,他们强迫萨拉希观看在恐怖袭击中丧生者的尸体照片。

5月22日,负责审讯萨拉希的联邦调查局探员告诉他,军方将接管审讯。“祝你好运,”探员说,“我能告诉你的就是,说出真相。”他们彼此拥抱。美国联邦调查局的工作人员离开关塔那摩,酷刑也开始了。