原标题:大宋皇帝的“父亲”名义保卫战

提及父子关系,你首先想到的是什么呢?

是漫画《父与子》中的幽默、慈爱的大胡子爸爸和调皮、可爱的刺猬头儿子?

还是电影《美丽人生》中父亲在生命最后一刻给儿子留下的那个鬼脸?

亦或是朱自清《背影》中蹒跚着翻过月台只为给儿子买几个橘子的父亲?

当代网友将自己在家和妈妈相处与和爸爸相处的区别做成了表情包,其中八张是和妈妈的日常交流,而和爸爸的交流则千言万语汇聚成一句“爸,我妈呢”。

这么看来,我们常说的“父爱如山”,不仅指父爱之厚重,也道出了父爱之无言。

一直以来,在儒家伦理观念的影响下,父亲在家庭中往往处于权威的地位。在传统的家庭中,父子之间常缺少直接的情感交流,父与子也处于一种不平等的关系中。

父爱无言的背后,除了父亲的严肃、严厉和不善言辞,恐怕还有自古以来的围绕父亲权威的压迫与对抗。

现代社会尚且如此,更不用说严格遵守儒家伦理纲常的古代社会。

在古代社会,称呼即名义,每一个称呼之中都蕴含着相应的权力、义务和责任。为父则须慈,为子则须孝,为兄则须友,为弟则须恭,为君主则须公正,为臣子则须忠诚。尤其是父亲这一称呼,不像在现代社会,更多是以爱维持,在古时,礼义和秩序构成了“父亲”称谓的核心。

儒家相信,只要每个人都遵循称呼的要求,践行称呼所规定的责任和义务,社会就会和谐、稳定,国家就能长治久安。

这就是称呼在传统中国的意义。

而当“父为子纲”与“君为臣纲”碰上,父亲这一称呼的意义甚至会远超出家庭范畴,成为关乎国运的大事。

这从宋英宗时期的“濮议”论战中就可充分看出。

-

“父亲”名义争夺战

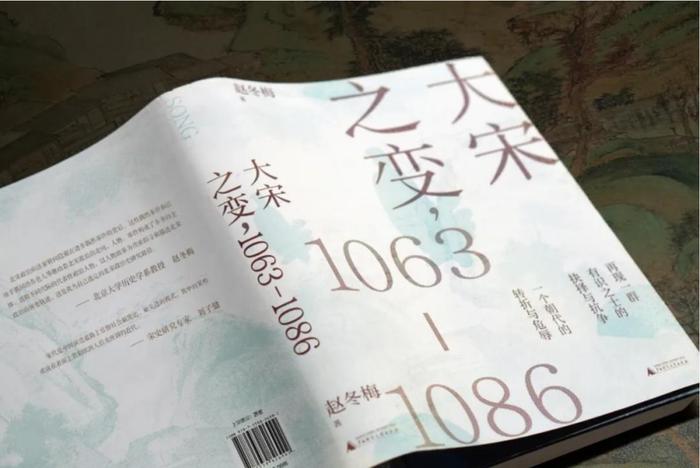

文 | 赵冬梅

濮王的尊崇问题,史称“濮议”。濮议最核心的议题就是英宗该怎样称呼他的生父濮王,具体说来,便是英宗究竟应当称呼濮王“父亲”,还是“皇伯”。

围绕着英宗对濮王的称呼问题,宋朝中央展开了一场旷日持久的大论战,一场有关皇帝父亲名义的争夺战。论战的一方是欧阳修、韩琦等宰相大臣,另一方则是以司马光为首,以台谏官为核心的礼官、侍从群体。欧阳修派主张英宗对濮王应当保留父亲的称呼和名义,司马光派则主张英宗应当称呼濮王“皇伯”。双方各持己见、相持不下。

濮王的称呼问题真的有这么重要,值得大宋王朝精英中的精英如此连篇累牍、大动干戈地论战?

对于当时的人来说,“濮议”当然重要,论战必须进行,胜负关乎国运。在传统中国,称呼即名义,每一个称呼之中都蕴含着相应的权力、义务和责任。父亲应当严肃而慈爱,尽可能关照子女的利益;子女应当孝顺,但却不必事事盲从;兄长拥有权威,爱护弟妹,弟妹对兄长恭敬,兄弟姐妹团结友爱。臣子要忠诚地侍奉君主,而君主也必须按照礼义来对待臣子,一旦君主荒淫无道,臣子可以选择抛弃他……

所有这些称呼联结在一起,构成一张秩序之网,每个称呼都是其中的一个结点,不能孤立存在。儒家相信,只要每个人都遵循称呼的要求,践行称呼所规定的责任和义务,社会就会和谐、稳定,国家就能长治久安。这就是称呼在传统中国的意义。

曾经有学生问孔子:“如果你有机会得到治理国家的权力,你会先做什么?”孔子说:“必也正名乎!”“正名”就是“使名正”,让所有人的行为符合称谓的规定,父慈,子孝,兄友,弟恭,君主公正,臣子忠诚。

当然,即使是在传统中国,名不正,或者不太正的时候还是比名正的时候多。而有能力破坏名义秩序的,总是那些高高在上、手握权势的人。比如说,“妻子”和“母亲”的这一对称呼,中国的传统的婚姻制度,是一夫一妻多妾制,丈夫的妻子是家庭中所有子女的母亲,妾可以生孩子,但却不能获得母亲的称号。这就是秩序,是事情应有的样子。而唐代后期的实际情况却是,庶出的皇子当上皇帝之后就可以把自己的生母尊奉为皇太后,并且把她送进太庙里去做先帝的皇后——也就是说,儿子可以凭借权势为死去的父亲指定妻子。这就是对名义秩序的破坏。类似的情况到宋代就行不通了。与唐代相比,宋朝思想文化的一大特征就是对于名义秩序的特别能坚持,主张用礼义来抵御权势,使在上者屈服,克己复礼。比如,在宋朝,只有先帝的皇后才有资格做太后,生了皇帝的那一位,不管从前受宠与否,都没这资格。

谁可以做皇帝的母亲很重要,那么,谁可以被称为皇帝的父亲就更重要了—这是从传统名义秩序的角度理解濮王的称呼问题。即使对于现代人来说,这也不是一个简单的利益问题。

英宗对濮王的称呼问题,关系社会正义、现实权势与个人情感。长期“备胎皇子”所郁积的委屈,让英宗在情感上本能地抵触仁宗,疏离太后,从而更倾向于濮王——濮王生前必定是极重视这个儿子的。濮王对英宗的爱重,其实在很大程度上应当感谢仁宗—若不曾被仁宗接进宫里养过,老十三不过是普普通通的濮王庶子,在二十八个儿子当中,濮王未必会多看他一眼。可是,在仁宗那里遭受冷遇之后,此中细节,英宗哪里还会在意?

在他的内心深处,濮王才是他父亲,是真正给了他关怀、器重和爱的父亲。不错,他继承的是仁宗的皇位,他的皇位继承权与统治合法性均来自“仁宗之子”这一身份。但是,赋予他生命的是濮王,没有濮王就没有他。那么现在,当他已经牢牢地掌握了皇权,凭什么不可以顺从自己的心愿,称呼那个赋予自己生命的男人一声“父亲”?给予濮王“父亲”的称呼,不符合通常的礼义秩序,但是,如果欧阳修能够论证它的合理性,英宗当然乐见。

那么,欧阳修是怎样论证的呢?欧阳修的主要理论依据是《仪礼》当中的那句“为人后者为其父齐衰杖期”。这句话说的是出继子为生父服丧的规定,直译过来,就是“出继子为其生父服齐衰杖期之服”——正常情况下,子为父服最高级别的斩衰三年丧,出继子已经成为了别人的儿子,所以降等,为生父服齐衰一年之丧。此处“父”的确切含义,无疑指“生父”。古汉语行文崇尚简单,确切含义通过上下文达成;一旦抛开上下文,随心所欲地加以解释,是很容易被歪曲的。欧阳修所做的,正是抛开上下文,断章取义。他从这句话中推出了如下结论—儒家经典赞成“为人后者”对生父保留“父亲”的称呼。更进一步,欧阳修指出,出继子保留对生父母的“父母”称呼,符合天性,是一种诚实的行为,因而是高尚的,是值得推许的。他在《新五代史》的修订中反复重申了自己的看法,比如这一段:

……丧服的等级,是身外之物,(出继子对生父母)可以降等;然而“父母”的称呼却是不可更改的——这就是礼经上说的“为人后者为其父母服”。自三代以来的帝王没有不这样做的,可惜晋朝的皇帝不用古制。晋出帝不称呼他的生父敬儒为父亲,以敬儒为臣子而给他爵位……这都是因为五代是一个干戈贼乱的世道,礼乐崩坏,三纲五常之道断绝!……

欧阳修的论证,老实说,很不经学,也很不历史,但是符合他的性格。欧阳修是乐于创造的,并且为自己的创造性思维而骄傲。后来,他对老部下苏颂(1020—1101)说:“我这一辈子,哪儿读过《仪礼》啊,偶然有一天散步到孩子们的书院中,看见桌子上正好放着一本《仪礼》,拿起来一看,就看到了‘为人后者为其父齐衰杖期’这句话,跟我的想法不谋而合,因此才打破了种种不同意见。我自己觉得这个收获是很大的。”

濮王的父亲名义争夺战,从表面上看是有关礼义的学术争论。论辩双方所持的依据不外乎三类:一是儒家经典的论述,二是现行的法令条文,三是历史上前代帝王的做法。文人打仗,武器是文章,拼的是学问。双方你来我往,一篇篇宏文横空出世,引经据典、论议皇皇,至今读来仍然是字句铿锵、文采飞扬。但“濮议”绝不是学术研讨会,而是政治事件,是权力斗争。皇帝想要打破礼义秩序、尊崇自己的亲生父亲,这心思谁不明白?既然明白,那么,每一个局中人都要权衡,是站在礼义秩序这边违拗皇帝,坚持濮王只能是“皇伯”?还是站在皇帝这边帮助他打破礼义束缚,为濮王争取“皇考”的父亲名义?一边是“皇考派”,一边是“皇伯派”,对立已经形成,每个人都得“选边儿站”了。宰相府高举着“皇考派”的大旗,欧阳修大力鼓噪、韩琦坚定支持,庆历一代的政治家,除富弼以外,多半站在了这边。选择皇考派,就等于和最高权力站在了一起,荣华富贵,滚滚而来。而站在“皇伯派”这边,违背皇帝的心意和宰相的意愿,跟掌握着自己前途命运的最高权力公开叫板,简直是在拿着自己的政治前途开玩笑。

追随正义,还是屈从权势?这是一个问题。

八月十七日,司马光的锥心之问,问得“皇考派”无言以对。面对巨大的舆论压力,英宗采取了拖延战术,濮王的父亲名义争夺战进入静默相持状态。然而,谁都知道,眼下的沉默只是暂时的,英宗对濮王究竟该称呼什么,如何待遇,这是大宋王朝无法回避的礼义问题。如果英宗一意孤行,如果宰相们坚持濮王的“父亲”名义,那么,礼官侍从,特别是台谏官就必须做出最后的选择,要么屈从权势,要么准备为心中的正义牺牲个人前程。暴风骤雨必将到来。可是就在这个时候,身为“皇伯派”主笔的司马光却离开了谏官岗位。