原标题:明朝的权力游戏,比影视剧精彩多了

原创 硬核读书会 硬核读书会

电影《绣春刀》,张震身穿锦衣卫飞鱼服。

历史学者张宏杰

解读大明王朝的权力游戏

说起明朝,你会想到什么?

从小说《万历十五年》与《明朝那些事儿》,到影视剧《大明王朝1566》《绣春刀》等,构成了中国人对明朝的影像记忆。

这个朝代无疑是中国人最为熟悉、最为关注的朝代之一,从清季民初的革命到21世纪的明史热,汉人的最后一个王朝虽然已经烟消云散,但一直萦绕在中国人的梦魂间。

但我们真的了解明朝吗?北京的故宫、天坛、长城,是可以看到见摸得着的明朝躯干,那些已逝于历史长河中仅仅留于史书的人物,才是复盘这个王朝的灵魂。

张宏杰的《大明王朝的七张面孔》是一本“历史人物另类传记”,大都以史料为依据,绝非民间“戏说”。在他的笔下,明朝有了不同的表情、不同的侧面、不同的色彩。

硬核读书会专访张宏杰:解读大明王朝

要接近历史,先了解人性

历史的背后极其复杂,人性拥有更为复杂的侧面,张宏杰不介意自己的作品被称作“翻案文章”“颠覆历史”。

张宏杰想要颠覆的是接近历史的心态,对于历史中存在的“鬼”或“神”,不会心怀恐惧,因为张宏杰一直坚信他们不过是“人”。

历史是座旧仓库,历代修史过程中“再高明的修改和涂饰都会留下痕迹,沿着这些痕迹探索,把那些被神话或者鬼化的人物复原为人的面孔”,这于张宏杰实在是一件很有趣的事。

张宏杰著/ 广东人民出版社 / 2016-01

朱元璋开创了明王朝的统治,张宏杰花了最大的篇幅去勾勒明太祖朱元璋个性的方方面面。

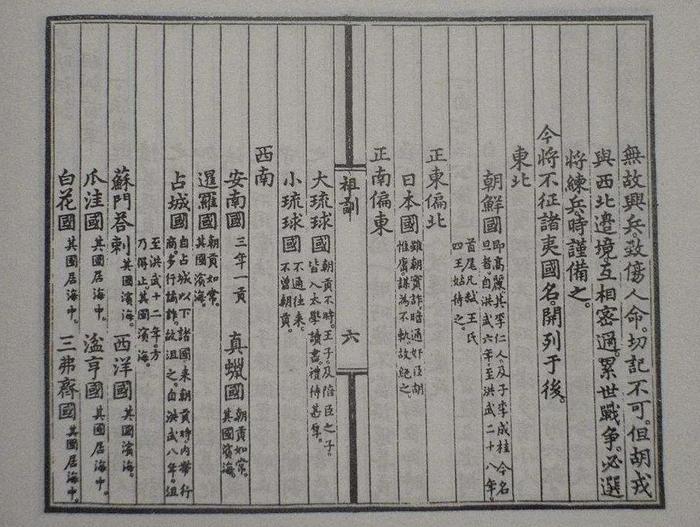

小农意识是朱元璋最大的特点,农民式的精明和保守,喜欢把万事万物都稳定下来。很多帝王动不动就喜欢开疆拓土,但朱元璋却是例外,他保守得划出一个“势力范围”,列出了“不争之国”。

他是最爱操心的开国皇帝,就连后世子孙的生活细节也要亲自谋划,那部专门献给子孙后代的《皇明祖训》整整花了他六年时间,经七次删改而成。

甚至,朱元璋规定亲王出行时,要带什么东西,都写得一清二楚:交椅一把、脚踏一个、水罐一个、水盆一个、香炉一个、香盒一个……

朱元璋主持编撰的《皇明祖训》。

朱棣与父亲朱元璋的个性完全不同,他一直有种与唐太宗李世民惺惺相惜的共情。

皇位从侄子手中抢夺而来,在嫡长子/长孙继承皇位的传统观念中,朱棣无疑是篡位者。来自道德的压力,强迫朱棣勤政勤奋有为,通过成就证明自己的皇位理所应当,对天下万民有利。

为了名声,朱棣也表现出了他的另一面,好大喜功,劳民伤财。一阴一阳,朱棣善于包装自己,树立仁慈宽厚的“人设”,同时他继承了朱元璋的手段,出招阴狠。

早在明朝建国之初,朱元璋就表现出了极致的“官场洁癖”,对贪腐零容忍。以至于,明朝出现的清官与前朝的不同,中国历史上的清官往往是指清正,但不会渲染生活清苦。

电视剧《大明风华》虚构了朱允炆失踪并出家后与朱棣再次见面的场景。

明朝的海瑞,应当是明清两代新清官的典型代表,直到他母亲八十多岁寿辰时才破例买了点肉,平时,海瑞都是在衙门自己种菜,家里烧的柴都是老仆从山上砍伐。

这背后反映出明清时期官场的共同特点:低薪制,与前朝相比,官员俸禄低了2/3。然而,明清两代的官员贪污比例创下了新高,大概85%的官员都参与其中。

魏忠贤走上皇权的顶端,完全是一系列阴差阳错的小概率事件叠加的巧合。

他欠下赌债,走投无路,22岁已娶妻生女却自宫当了太监,阴差阳错进了宫,倒过马桶、管过厨房,伺候的小皇孙幸运地登上皇位,但因为小皇帝不务正业,把政务都推给了魏忠贤,大明政权就以这种近似荒诞的方式旁落于来自社会最底层的太监之手。

从底层到金字塔尖的跨越,让魏忠贤这样一个文盲手足无措,他有责任感,但能力与视野却远远无法与权力匹配,最终演绎出了一场令人啼笑皆非的悲剧。

电影《绣春刀》中金士杰饰演的魏忠贤。

变,是吴三桂终其一生的特点。青年时代,他是大明王朝的道德楷模,忠臣孝子,对大明王朝忠心耿耿,为救父亲不顾性命。

后来在各种错综复杂的环境压力下,他做出了投奔清朝的选择。晚年的吴三桂基于家族的利益又背叛了清朝。一叛再叛,吴三桂成了人们眼中彻头彻尾的叛臣。

郑成功,与吴三桂恰恰相反,他阳刚、单纯,忠于明朝。张宏杰分析过他个性形成的原因:

一方面,郑成功非常喜欢读春秋战国的书籍,他身上有着明显春秋精神的印记;另一方面,他的母亲性格刚烈,清军南下时,自刎,拒绝投降。纵观整个明朝,张宏杰认为,郑成功当是为数不多的亮点。

郑成功石像。

历史教科书往往会笼统地将农民起义作为推动历史前进的动力而定性,而那些农民起义领袖则被视为最伟大的人。

但张宏杰认为,“这支庞杂的队伍看上去人数众多,其实真正能参加战斗的人并没有几个,他们的主要兴趣是粮食和财物”。古代的农民起义领袖远远谈不上完美,他们身上也留存着诸多传统文化中非常负面的东西。

张献忠是明代农民起义的领袖,他的威名“八大王”传遍大半个大明王朝,但这三个字却是恐怖的代名词。张宏杰指出,张献忠代表了中国历史一个不为人知的另一个侧面。

七个人,七个侧面,张宏杰从不同角度提供了一幅明王朝封建专制制度的完整图像。

江沉银三期考古金器出水现场。2017年4月,四川彭山江口明末战场遗址考古首期收官,发掘面积约2万平方米,出土文物3万余件,实证了张献忠江口沉银的传说。

明朝,一个承上启下的朝代

任何一种热潮,都是被重新审视的过程,明史亦如此,或者说,越热越需要冷静的力量。

“明史热”中最主要的背景,是人们将明朝看作中国封建王朝中汉族统治下的最后一个大一统帝国。然而,张宏杰提到另一种观点,明朝严格意义上算不上一个大一统的朝代。

元朝皇帝带着中原的印信和年号退回草原,连续几代皇帝依旧沿用汉式年号,后来才更名为大蒙古国。从这个角度看,明朝与北元更像南北朝时期的格局。当时明朝与北元谈判时,蒙古人称呼明朝为南朝,明朝官员称呼蒙古为北朝。

《倚天屠龙记》的故事发生于元明易代之际,金庸虚构了张无忌与朱元璋的交往故事。/《倚天屠龙记之魔教教主》

明朝统治时间近三百年,绝不是一句“闭关锁国”可以概括的,当然也不是只有锦衣卫、东厂、西厂营造的可怖与暗黑。

理解“明史热”,要相对公允地评价明朝。晚明时期市场经济比较发达,曾经很多学者和历史爱好者认为这是资本主义萌芽,但张宏杰指出,这不过是皇帝普遍懒政,放松了对民间的控制的结果。

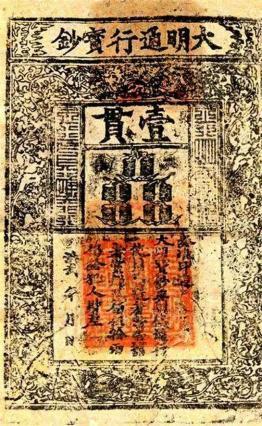

后世称许的明代白银货币化,的确是中国经济发展史上的重要转折,但这恰恰是违反了明朝制度设计者的初衷所造成的结果。包括张居正“一条鞭法”改革在内,明朝很多成就取得的背后,都有一个极其拧巴的过程。

大明宝钞是明朝官方发行的唯一纸币,

明朝开国时规定民间不得用金银与铜钱。

张宏杰也指出,明朝不是可有可无能够被随意忽视或漠视的时代,它承上启下,使得元明清三个朝代具有很强的连贯性。

元朝之前的中国,是一个缓慢上升的进程:一方面君主专制不断完善,皇帝接力式思考,如何让皇权与国家保持稳定;另一方面,大臣对皇帝的监督与约束也在不断加强。

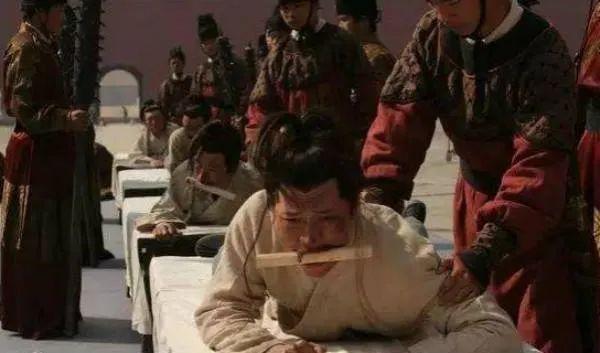

这个来自草原的民族,将主奴意识带进了中华帝国,从此大臣在皇帝面前自称奴婢,清朝的满族臣子则称奴才,夹在其中的明朝继承了元朝很多落后和野蛮的传统,廷杖制度就是君臣地位变化的重要表征。

看过《大明王朝1566》的人或许会记得,整个故事的开端便是太监冯保以廷杖之刑,仗杀言官周云逸,撕开了大明帝国的裂痕。

《大明王朝1566》剧照,海瑞站在嘉靖皇帝祖孙三人面前,右边小海即明神宗朱翊钧。

硬核读书会专访张宏杰

硬核读书会:“明史热”兴起后,对于明朝,很多人认为这是汉族建立起的最后一个国力强盛繁荣的时代,当然,也有相反的声音出现,认为明朝是一个黑暗腐败的朝代。您怎么看待“明史热”中的两种观点?

张宏杰:实际上明朝的历史,是一段倒退的保守的历史。举个简单的例子,宋朝的税收已经实现了很高程度的货币化,纳税时缴铜钱或白银都可以,但明朝却倒退回实物付税。

按照当时的赋税制度,南京城中百官吃的大米都来自于南京周围的5个府,而且都需要当地自己送米纳税。朱棣定都北京后,南京5个府就要把大米千里迢迢送至北京,运费比大米贵得多。

朱元璋制定的制度有些非常落后,每个人自出生以来户籍就固定了,如果你是农民,子子孙孙永远只能做农民,不允许换职业,也不允许随便搬家,甚至不能到外地旅游,如果旅游,就需要到地方政府开路条。

实际上,明朝希望把民众都植物化,像庄稼一样种在地里永远不挪动。

张宏杰谈中国国民性演变史

硬核读书会:无论是在《大明的七张面孔》还是《中国国民性演变史》之中,都提到了“顺民”的概念,这个群体是如何形成的,对中国的国民性产生了怎样的影响?

张宏杰:对于顺民而言,生存下去是最为重要的,这就要求不能有原则。因为原则性是每个人身体中的骨头,恰恰是这块骨头往往会影响生存概率。

中国历史的特点是不断地周期性的兴亡,历史进程中发生的变故特别多,如果想要在灾难与变故中生存,就必须身段特别柔软,任何情况都能忍受,人们要考虑的不是自身的价值和尊严而是如何活下去,任何事都会顺势而为。

其实现在很多人也依旧是同样的想法,好像在他们的潜意识中,规则、原则就是用来钻空子的,只有钻空子才能活下去。

张宏杰 著 / 博集天卷 / 岳麓书社 /2020-5

硬核读书会:春秋战国时期的知识分子比较高傲和清高,但秦始皇统一中国之后,很多知识分子就跪拜在皇权脚下,在您看来,中国的知识分子总体具有什么样的性格特征?

张宏杰:中国的知识分子两面性比较突出,这有点像官场中的清官和贪官之间的反差:清官清廉得清澈见底、一尘不染,贪官贪得一塌糊涂、毫无顾忌。

知识分子也分两类。明朝时很多知识分子为了名声,不顾性命,甚至敢上书骂皇帝,而且明代的知识分子喜欢骂皇帝,因为骂皇帝能成名,于是在奏疏当中对皇帝百般讽刺,包括直接指摘皇帝的私生活。

皇帝生气了,会对这些人施行廷杖,打得特别狠,臀部的肉都被打掉一块。之后,这块肉会被做成腊肉,供子孙后代瞻仰,把它视作家族荣光。

正是由于敢于进谏的知识分子后果太过惨烈,就会吓得另外一批没骨头的人完全顺应皇帝,或者永不参与朝政。

明朝的廷杖制度很残酷,但很多言官依然不畏强权,冒死进谏。

这两种倾向越来越向极端方向发展,到了清代,文字狱愈演愈烈,很多知识分子就闭口不提人格尊严,活着就成了一种动物式的生存。

明清两代知识分子的两种倾向都不太健康,中国知识分子最好的时代是春秋战国,政治、思想、文化的多元性给予了知识分子更大的自由空间。

秦朝建立后,随着知识分子失去了“用脚投票”的权力,汉武帝时期确立独尊儒术,知识分子的创造精神就渐渐萎缩了。

想继续听张宏杰讲明朝?