原标题:黑塞的杰作登大银幕,两个少年照见对方的缺憾,又见证光芒

原创 小编 文学报

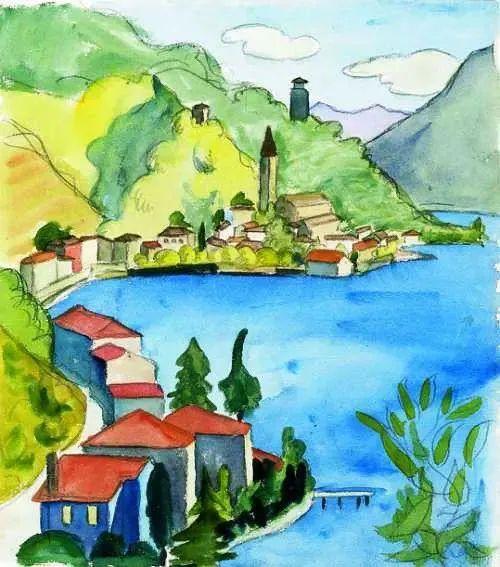

黑塞为“第二故乡”堤契诺创作的水彩画,“温暖的夏夜,我敞开窗户及大门,直到深夜,以歌谣的词句来歌颂前所未闻的夏日。”

作家赫尔曼·黑塞被达达主义诗人雨果·巴尔称为“德国浪漫派最后一位骑士”。

1946年,他获年诺贝尔文学奖,颁奖词说:“他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。”

有人说,全世界的年轻人都爱黑塞。因为他的小说专注于个人的心灵痛苦并努力寻求通向自我的道路,他笔下的人物总是在灵魂与肉体、精神与现实、理性与情欲、艺术与生活的两极矛盾中挣扎。读者在他们身上看到一种执著:对自我不懈地探索、对艺术和美不倦地追求和对解脱之道苦苦地寻觅。

这是每个关注自我、追求自身命运的人必会遇到的课题。黑塞自己也说:“我小说中的人物一个个都经历着心灵苦难、内在危机,他们在寻觅、追求和提问。”

因为健康原因,黑塞没有出席诺贝尔奖颁奖典礼,在委托他人代为宣读的致辞中他写道:我是“伟大的简单从事者”的敌人,是质量、精雕细琢、绝无仅有、富有独创的推崇者。

黑塞的作品风靡全球近百年,但很少被影像化。只在上世纪70年代,有人将《悉达多》和《荒原狼》搬上了银幕。或许是黑塞小说里大量的思辨和无穷的自我追问难住了编剧和导演,如何将精神性的追索转化成更外在、更戏剧化的影像,这无疑是改编黑塞小说时最大的难点。

前不久,根据黑塞小说《纳尔齐斯与歌尔德蒙》改编的同名电影在德国上映,掀起了黑塞粉丝们的一场小小狂欢。要知道,《纳尔齐斯与歌尔德蒙》是黑塞由苦恼的自我追寻转向致力于探索精神上理想世界的的标志性作品,也是黑塞本人最喜欢的小说之一,他在1930年5月23日把修改好的原稿送给好友汉斯·布特梅尔阅读,附去的信中说:“这部作品对我来说比其它作品加在一起还珍贵,我对它有一种特殊的爱。”

纳尔齐斯与歌尔德蒙

[德] 赫尔曼·黑塞/著

杨武能/译

上海译文出版社

同为诺贝尔文学奖得主的托马斯·曼称赞《纳尔齐斯与歌尔德蒙》是“一部绝妙之作,充满诗性的智慧,将德国浪漫主义元素与现代心理学,亦即心理分析学元素熔于一炉”。在黑塞六十岁生日时,托马斯·曼又在贺词中盛赞这部小说“既纯粹,又引人入胜,绝对是一部独一无二的杰作”。

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》出版后不久,我国文史学家、翻译家赵景深就在《小说月报》上撰文向读者推介。

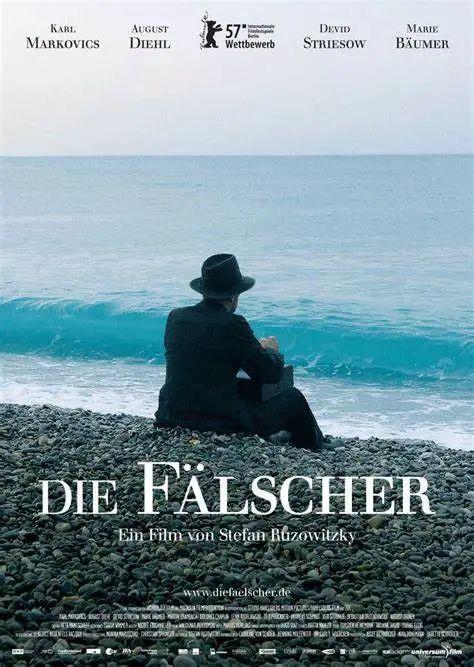

将这部小说搬上银幕的是德国导演斯戴芬·卢佐维茨基,2007年,他执导的电影《伪钞制造者》获奥斯卡最佳外语片奖。

斯戴芬·卢佐维茨基

《伪钞制造者》海报

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》的故事发生在中世纪的德国,围绕纳尔齐斯和歌尔德蒙两个少年的成长和友谊展开。

纳尔齐斯和歌尔德蒙的起点都是玛利亚布隆修道院,纳尔齐斯才华过人,深得院长达尼尔的喜爱,歌尔德蒙则更加迷恋世俗生活,他生命中激荡的活力无法被纳人修道院静谧的生活轨道。

在共同度过难忘的少年岁月后,他们走上各自选择的人生道路——纳尔齐斯继承了父性的严谨与理性,他一生几乎没有离开过修道院,在远离尘嚣的静寂中苦修冥想、体悟永恒,过着单纯而充实的生活,成为一个思想者;歌尔德蒙体内蕴含着母性的敏感与感性,纳尔齐斯因此劝说他放弃苦修和戒条的束缚,回归母亲赋予他的本性之中,成为灵感充沛的人。

这两种选择也可以被看作是人类心灵的成长史,纳尔齐斯和歌尔德蒙分别代表了人的两种天性——理性和感性。理性人生和感性人生既是冲突的,也是互补的。他们互为镜像,照见对方的缺憾,更多的是看见彼此的光芒。歌尔德蒙使纳尔齐斯的心受到爱和美的滋润而不趋于干涸;纳尔齐斯则用神启让歌尔德蒙获得精神力量。

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》电影剧照

歌尔德蒙逃离修道院,四处流浪,寻找母亲,他见证人间哀喜生死,他的身体和灵魂经历了无数次爱情与背叛,争夺与死亡。直到有一天,他被圣母像的美所震撼,激起了创造的欲望,于是他师从一位雕塑大师,成为他最杰出的弟子。大师想把的衣钵传给他,他却出人意料地拒绝了,艺术只是他对抗命运无常的方式,他不愿在同一个地方停留下来。

歌尔德蒙开始新一轮的流浪,直到因为勾引伯爵夫人而面临被绞死的命运。已经当上修道院院长的纳尔齐斯出现了,他让歌尔德蒙获得赦免。

歌尔德蒙人生选择和他创造的艺术作品给纳尔齐斯平静的苦修生活带来前所未有的震撼。他陷人深深的思索:歌尔德蒙从自己激烈动荡的生活的风暴和痛苦中,创造出了这些杰作,不是比一个思想家所能做到的一切要真实、生动、不容替代么?相形之下自己的知识、苦修以及辩证学又是多么平庸。

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》电影剧照

历经多年千回百折的磨难,歌尔德蒙回到挚友和师长纳尔齐斯身边,两人分别以灵感和理智互相启发,最终在对方身上发现永恒的存在。

歌尔德蒙雕出了以恋人丽迪亚为原型的完美雕塑圣母玛利亚像,随后他再次出游,在途中染病,最终回到纳尔齐斯身边,毫无遗憾地在挚友身边死去。

关于这部小说的解读有很多,但从总体上看,这是一部在哲学层面探讨永恒的人生意义的作品,纳尔齐斯与歌尔德蒙代表着两种不同的人性——父性与母性,代表着同一个体心中的两种矛盾心理——克制与享乐。小说讲述了他们在生活中与内心情感中的不断冲突,最后在理想的感召下获得统一的过程。黑塞描述出了两种人性的成长、两种不同世界的地狱与乐园。

纳尔齐斯与歌尔德蒙的人生、哲学与艺术的人生、反抗与皈依的人生,究竟哪一条是正道?哪一条是歧途?哪一条更有意义?哪一条更具价值?黑塞没有给出最后的答案,或许永远也不会有最后的答案,人类一切精神探索者们的宿命就是在路上,在不同的朝圣的路上,并且也永远只能在路上。

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》电影剧照

与原著相比,电影的叙事结构进行了大变动,时间线由原著的模糊变为清晰,同时弱化了纳尔齐斯和歌尔德蒙之间的对立,原著里歌尔德蒙流浪途中的风流韵事由大篇幅的书写被浓缩到几个典型。

引起争议的是结尾部分的改编,原著中歌尔德蒙完成圣母像后再次外出流浪,途中染病,最终回到纳尔齐斯身边死去。电影则改成心怀怨怼嫉恨的神父纵火烧毁圣像,歌尔德蒙为了保护自己的作品而丧命火海。

但影片的最后一幕依然让人动容,人们在阳光下开始重建修道院,纳尔齐斯漫步在开满野花的山麓之上,倚着一棵大树坐下,歌尔德蒙的遗言响起:“答应我,你要快乐。”纳尔齐斯脸上泛起微笑。

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》电影剧照

新媒体编辑:李凌俊