原标题:文学中的巴西认同

我小时候学过一首诙谐的歌曲,歌词唱道:“是谁创造了巴西?是卡布拉尔先生。”当时,我并未想过,这首轻松的小曲,除了教导孩童认识卡布拉尔(Pedro Álvares Cabral)之外(葡萄牙航海家,公认是第一位抵达巴西的欧洲人),同时还保存了一件重要的事实:所有身份都带有创想的色彩。而在国家认同方面更是如此。

想象的共同体

每个时代都会遗留下各种传统,而这些传统习俗之间的复杂对话则造就出一支民族的合理整体意象。有时候,传统之间不仅以单一语言交谈,更经常以各种不同的思想模式相互拉扯,会话因而高昂紧绷。在这样的情况下,边线勾勒成形,而轮廓之中,一种文化、一种传统、一个国家逐渐发展出特性。在巴西,这种现象特别显而易见,或许因为巴西是个近代“想象的产物”,也或许因为巴西人自己最认同的民族特色之一就是模糊暧昧,融合,混血。

然而,“紧绷”尚不足以呈现那隐藏在国家身份认同的“官方说法”后面的,其实是多么猛烈的暴力。即使弱势团体发出异声,一个文化的特质却被某种特权以偏颇的角度陈述、操弄,或试图禁止意见相左的言论表达。

以混血为基调

就巴西而言,握有优势的主导观点是欧洲文化,更正确地说,是葡萄牙文化。无论在农业或工业方面,这种文化观点常与政经精英的背景密不可分。事实上,葡萄牙人抵达之后,这片本来生活着多种族原住民的领土才渐渐地转变,成为一个统一的国家。因此,从卡布拉尔到今天,无论耶稣会传教士在十六及十七世纪如何努力教导并发展当地土语,葡萄牙语仍强行输入,成为巴西唯一的语言。

此外必须说明,这里用来描述这种观点的“葡萄牙”一词,却也与巴西文化对话中的原住民及非洲传统(更正确地说,应是各种本土传统与各种非洲传统)相互交错,因而已有剧烈变化。然而,最令人惊讶也最正面的现象是,这种主导观点中却保存了混血特性。直到今日,种族及文化融合之原则虽多少受到批判思潮影响,却仍始终与之抗衡,而这并非没有道理。小说《王国之石》(Pedra do Reino)的作者,也是今日巴西最重要的作家之一阿利安诺‧苏亚苏纳(Ariano Suassuna)就是一个好例子。在七○年代,他曾用一种豹(onça castanha)来当作巴西文化的意象。这种豹是巴西东北部的典型动物,苏亚苏纳认为,豹的棕色皮毛代表了巴西的种族融合。非洲巴西运动致力于揭露巴西社会至今仍可见的排黑压迫,为了反应对这项运动的支持,苏亚苏纳决定改用“onça malhada”,那是同一种豹,但豹皮是黄色,并带有黑色斑点。

总而言之,种族混血是一种思想形式,并能表现主流葡萄牙文化操作出的同化形式;而且,即使含有暴力成份,却也开拓出一片天地,以接受新血及变化。

定义“泛”巴西文学

种族混血是当今巴西文化的原动力,而要探讨由混血原则主导的文化对谈脉络,文学堪称当然的理想领域。事实上,各自以不同传统之间的紧张对话趋向创造一种合理的身份,这一点在文学中以较明显的方式呈现。

但是,在今日,谈论文学很难控制得精准。“文学”可能包含观念界定极为模糊的文献。我愿意冒险采用一个弹性定义,只要是巴西作者以葡萄牙文写成的,或将巴西视为祖国的记载皆可纳入。这也是殖民时期许多作者的状况,如耶稣会士乔瑟夫‧德‧安契塔(Joseph de Anchieta)和安东尼欧‧微耶拉(Antônio Vieira)。

文学中的巴西身份

我认为巴西文学认同中有三股主要动力:肯定特殊、肯定共通,以及对个体之相对性的理解。然而,在本文中,文学领域中与巴西身份形成相关的事件是我特别感兴趣的,尤其是巴西独立宣言前后所发生之事件。的确,从殖民时代末期开始,如何描绘一个有别于葡萄牙的国家身份,已成为一个重要问题。在葡萄牙王若奥六世(João VI)及其王室抵达殖民地(1807)到巴西独立(1822)这段短暂时期中,这个趋势更显著增强。摄政王来到巴西之后,报社媒体进驻,皇家图书馆也从里斯本迁移过来,皇室剧院兴建,而其他建设更是不胜枚举。这一切都有助于开发更多读者,并巩固作家的社会地位,为更具整体性的知识活动打下基础。

在这段时期之前,曾发生几起爱国运动,其中最值得一提的是十八世纪末期,米纳斯杰纳斯州(Minas Gerais)的诗人活动。诗社中有些作者与巴西第一次大规模独立行动“敏纳斯独立革命”(Inconfidência Mineira)关系密切,甚至必须流放逃亡。不过,一八八二年的独立宣言开启了爱国主义时期,从此之后,他们的诗社运动受到了重视。

强调“当地色彩”价值

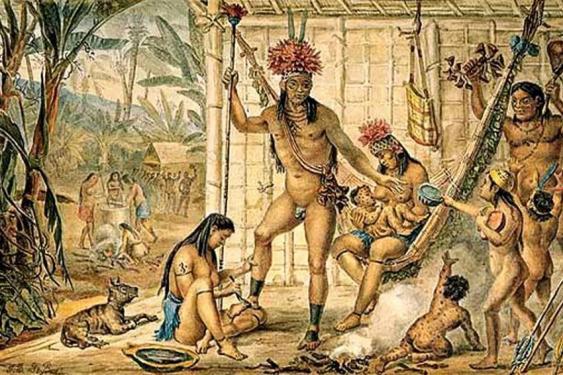

史诗《卡拉穆鲁》(Caramuru)是这股潮流中一个奇特却又典型的例子。作者为巴西教士杜朗(Santa Rita Durão)。杜朗一生大半在葡萄牙度过。他的诗作是美化了真实人物狄雅哥‧科列阿(Diogo Álvares Correia)的故事。柯列阿是葡萄牙人,一五○○年左右他的船在巴伊亚(Bahia)海域触礁,船难之后与当地原住民一起生活。卡拉穆鲁是他的图披语(tupi)名字。图披族南巴部落的头目将女儿巴拉瓜苏(Paraguaçu)嫁给他。巴拉瓜苏后来被授名为卡塔琳娜 (Catarina)。

这篇著作虽在十八世纪末便已出版,但要等到十九世纪巴西独立之后,才大受欢迎。两位主角自然非常适合这项创造这“巴西典型”的计划。卡拉穆鲁是好殖民官典范,完美融入野蛮环境,并帮忙垦拓。在诗歌中,他保护图披南巴人及他亲爱的巴拉瓜苏对抗坏原住民的威胁。巴拉瓜苏(卡塔琳娜)则是纯洁柔顺的好榜样,不仅同意融入欧洲文明,甚至接受了天主教(夫妇俩于一五二六年造访法国,后来她就在那儿受洗)。

经过美化的土著及卡拉穆鲁形象特别受到浪漫派作者青睐。这首史诗在一八二九年由法兰斯瓦‧孟格拉夫(François Monglave)翻译成法文,当作“爱国主义”文学之范例。但是,作品的结构遭到改变,史诗变成了一种本土化的“前小说”(pré-roman),文中有三项常态元素互相激荡:殖民官的优越感,理想化的原住民形象,以及对大自然的歌颂。

寻求国际认同与肯定

巴西的经济和政治体系逐渐成形之后,文化共通之处成为主要趋势:最迫切的当务之急,是在欧洲环境中寻求地位承认。很快地,生产一种能与欧洲大陆相提并论的文学成为急切的需要。事实上,这项工作隶属皇帝佩多罗一世的计划之一,他下令翻译二十套以葡萄牙文写成的作品,以显示该语文学的价值。

到了自然-现实主义时期,这种态度显得更加积极。渐渐地,本土化的题材和人物被都会角色取代。在那个时期,巴西仅依赖蔗糖的经济本质爆发危机,而布尔乔亚及都会文化也开始发展。这时期的第一部代表小说即为阿兹维铎(Aluísio Azevedo)的《混血儿》(O Mulato)。作家并未用这个原则来扮演调停角色,反而常把它当成讽刺的源头。马查多‧德‧阿西斯(Machado de Assis)即为一例。

事实上,在巴西文化形成的过程中,马查多本身的境遇堪称特殊。他的父亲是被解放的奴隶,母亲是葡萄牙人,出身非常低微,从小就受歧视。即使树敌众多,后来无论在巴西或世界他国,仍被公推为一位伟大的文豪。

在生涯初期,马查多颇受阿伦卡尔(José de Alencar)影响与支持。阿伦卡尔是浪漫主义时期的重要作家。马查多出身浪漫主义,不过却以一部充满勇气的作品《巴拉思‧谷巴司的死后回忆录》(Memórias póstumas de Brás Cubas)奠定地位。作品中,一名死者讲述生前的不幸遭遇,并将这本回忆录献给“碰触我冰冷尸肉的第一条虫”。从此之后,马查多的作品不再以为纯正巴西传统正名为主要要求,他转向描述社会矛盾及人类生活。透过这样的转型,他的作品呈现更开阔的视野,符合推动巴西文化获得世界肯定之潮流。

接受多元差异

巴西文化形成运动中,较不易受自我封闭及崇拜他者之意图掩盖。这股趋势强调关联性,所以,较能接受多元与相异──无论在内部或外部。

巴西人鲜少将外在影响视为威胁,他们的目光通常望向大西洋,期待看到欧洲,或在少数时候,也包括从美国所带来的新事物。二十世纪初注入的新潮流可称为世某种文学上的“去官方化”,也就是说,与推动文学活动的国家政府保持距离,另有一群知识分子势力渐趋成熟,懂得省思,勇于批评巴西文化。

象征这股潮流的事件发生于一九二二年,称为“现代艺术周”。那是巴西所有艺术领域现代化的关键。一群具有经济能力、接受欧式教育的知识菁英,特别深受前卫运动影响。一些被视为典型民族文化的元素再度显现,但这次并非要强调其价值,而在于批评,转变。

现代主义份子的手段中带有一抹破坏圣像(iconoclasme)的色彩,因为那些关于巴西的刻板说法被随意滥用。颠覆传统是为了显现真实,并突显夸大面的荒谬可笑。在安德拉德(Oswald de Andrade)于一九二八年发表的“食人族宣言”(Manifesto Antropófago)中,土著与殖民者的关系颠倒过来。安德拉德用食人意象来表达,巴西原住民遵行这种残暴仪式,深信摄食他人就能获取其优点。透过这个意象,作者提出新的观点,认为外族并非被驱离,而是被吸收。在此,混血原则以包埋他人的极端形式呈现。根据“食人族宣言”的观点,原住民再次代表典型的巴西人,但不再纯洁温驯地顺从殖民者。对现代主义派的安德拉德而言,巴西原住民既狡猾又凶残,懂得吸收其他民族的优点,力量更强大,更能反映巴西精神。

期待对话带来社会正义

关于巴西的文化身份认同,这篇文章必然无法公正地处理其他建构巴西文化的主要层面。想到巴西,不可能忽略音乐、舞蹈和足球,虽然这些文化特质已被严重刻板化。

尽管如此,而且浏览的方式有些浅略,但将焦点放在文学能让我们看出,混血原则如何以多种面貌经常出现。巴西拥有多重身份,而且尚待发创,或透过少数族群声音,正在发创。在二十世纪的巴西文学中,这些族群开始以较显著的方式表达发声。在下结论之前,我想再做一些最后的补充。

我们以亚马多(Jorge Amado)的作品为例。亚马多生于巴伊亚州,该地深受非洲文化影响,首府萨尔瓦多甚至因而有“黑罗马”之称。在他的小说里,亚马多让非洲宗教传统发声,而他本人也是康东布儡教(Candomblé)的信徒。他写的故事为非巴传统争得主要地位。故事中的人物也经常来自较低阶层,如著作《沙尘中的将领》中的主角,是一些无家可归的街童。当各种不同的声音,或者说,多种文化的声音聚集在一起,相互对话形成巴西文化,这固然有利,但不应将其想象得过份天真。巴西不是一个公平的国家。在国际上,它是世界第十大经济国,但资源的分配却排名倒数。因此,混血原则以社会公正的面貌呈现之日,仍遥遥无期。

[原文刊载于台湾《人籁》杂志(2008年5月刊),作者利培德撰文,陈太乙 翻译]