原标题:台剧复兴启示录

掐指一算,距离《想见你》收官,已经快两个月。

剧虽然结束了,奇妙的是它的存在感却依然强烈。

#last dance 上头#和#想见你彩蛋#这些话题,偶尔还会被送上热搜;

“所以暂时将你眼睛闭了起来/黑暗之中漂浮我的期待”,洗脑的旋律还在耳边打转;

当粉丝刷到“凤南小队”再度合体的新闻,毫不意外又是一阵尖叫。

再加上,最近又传来了即将在韩国上线的好消息。

在我有限的追剧生涯中,“售后服务”如此周到的剧组,真不多见。

号召力平平的卡司、爱情加悬疑的初体验、慢热又烧脑的剧情线。

在一众编剧最初的设想中,这部剧似乎没有太大爆点,也不确定是否符合年轻人的口味。

别说要在偶像剧式微的市场里闯出点名堂,就连最终能否回本,还得打个问号。

结果,它的走红打破了所有人的想象。

如今借由《想见你》的火爆,更多有思考价值的话题也被顺势推到我们面前——

所谓的“台剧复兴”究竟是厚积薄发的战果,还是一出过誉的神话?

在重回大众视野之前,台剧都经历了哪些蜕变?

除了羞耻桥段、土味情话,当初那些古早台偶剧凭什么让人欲罢不能?

准备好瓜子、板凳、汽水,接下来的故事很长很精彩。

01.梦开始的地方

时间回溯到2000年,《麻辣鲜师》开播。

作为首部台湾偶像剧,本剧并未泛起太多水花。

但从另一种视角来看,它微妙地改写了历史的走向。

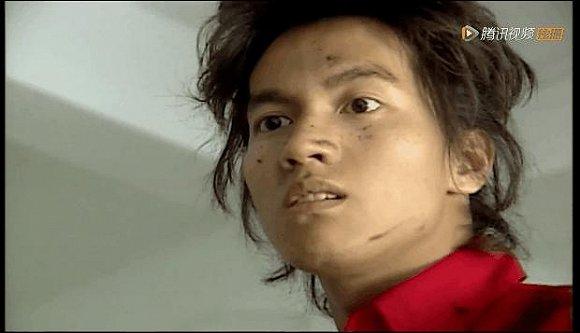

当时还不是“偶像剧教母”的柴智屏,一眼就相中了剧里这个气质迷人的帅男孩,言承旭。

柴智屏决定把他纳入麾下,为某个即将推出的男团做准备。

▲言承旭在剧中饰演暴龙

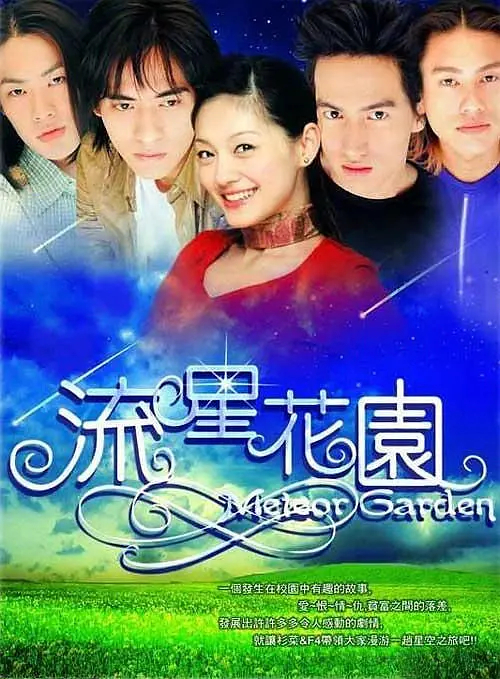

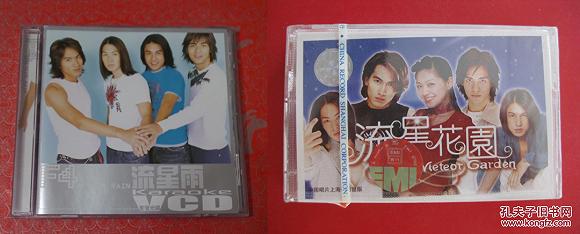

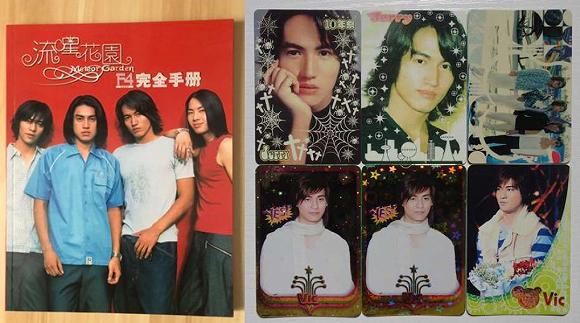

2001年,史上首部现象级偶像剧《流星花园》横空出世。

“难以忘记初次见你,一双迷人的眼睛,在我脑海里,你的身影挥散不去。”

正如歌中所唱的那样,无法抵抗初代男团魅力的少女们也纷纷坠入了“爱的陷阱”:

“如果我是杉菜,那该怎么选?”

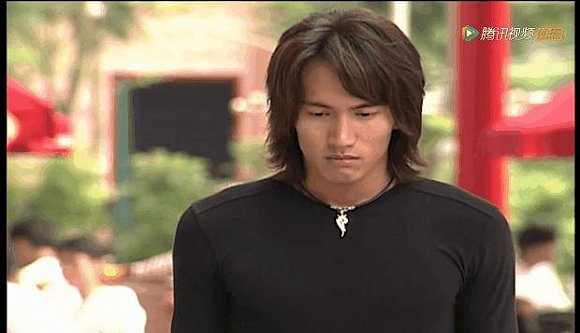

霸道王子言承旭、忧郁贵公子周渝民、花花公子朱孝天、狂野男孩吴建豪。

性格鲜明的F4,简直完美对应了万千少女对于梦中情人的幻想。

尤其是道明寺的霸道深情,那更是撩拨少女心的利器。

即使时隔多年再去回味,居然还会有种隐约的悸动。

初遇时,他满脸不屑一顾和暴躁,一副随时要炸毛的拽样。

热恋时的道明寺,却像是变了个人。

不仅恋爱脑上头,连秀恩爱的举动都显得那么幼稚笨拙。

他一边忙着跟母亲闹别扭,一边又揣着杉菜送的饼干四处炫耀,“这个饼干长得像不像我?可不可爱?”

结果,被迷迷糊糊的花泽类一口吞下。

几经波折,他终于等到杉菜的真情告白。

从嘟嘴、叹气,再到心花怒放,露出傻乎乎的笑容,道明寺只用了不到10秒。

面对如此可爱纯情的“犬系男友”,难不成你还想保持高冷?

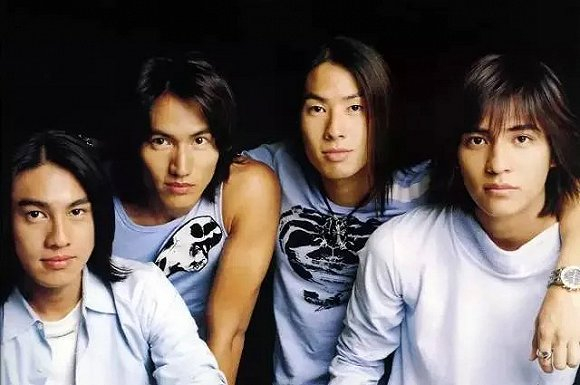

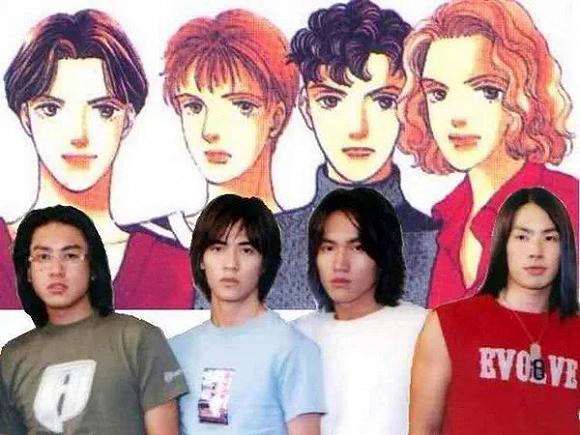

那么,F4当年到底有多火?

这是个新生代观众们在“考古”时,必定会感到好奇的问题。

我只能说,那是个无法被复刻的奇迹。

▲帖子底下,就有n多人现身说法

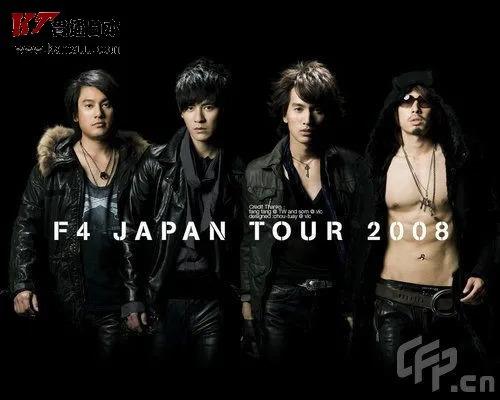

6.43,9,5亿。

在无需打榜、刷数据的前互联网年代,这串数字足以证明它到底有多能打——

集均6.43的收视率不仅创造了记录,也开创了属于台湾偶像剧的第一波高光时刻;

中美日韩泰印度印尼,拥有多达9个版本的《流星花园》无愧为翻拍界的常青树;

F4在全球卷起的偶像狂潮,至少曾影响过16个国家和地区的5亿观众。

▲F4在世界巡回演唱日本站的造型

“饭圈狂热”,算是近期的热门话题。

不过讲真,咱们谁也别笑谁。

放在二十年前,这群追星届前辈的疯狂程度毫不逊色,甚至就连那些饭圈术语也初见雏形。

不信?那举几个例子。

比如,出圈。

“如果道歉有用的话,那还要警察干嘛?”

“如果能倒立起来,原本要流出来的泪,就流不出来了。”

“虽然在你们眼中我是杂草,但是我告诉你们,你们是永远除不掉我的。”

除了连七大姑八大姨都会跟着哼几句的“流星雨”主题曲之外,在熟练背诵以上名台词之前,你都不好意思和人搭话。

比如,真爱粉和氪金。

背台词,顶多算路人粉的基本修养。

抄歌词、贴画报、集周边、追演出,才是考验粉丝钱包和真爱程度的试金石。

“道明寺和花泽类,到底谁更帅?”

过去这个争执不休的话题,正是最早的“C位之争”。

但最令人难以置信的,恐怕还是《流星花园》作为一个IP的生命力。

是的,这股长达20年的“流星花园热”到现在还没退烧。

每当有新版上线,总免不了要再掀起一波“拉踩式讨论”。

《流星花园》的诞生不仅预示着“偶像剧元年”的到来,也改变了台湾电视剧市场的格局。

在乡土剧、琼瑶剧、古装武侠剧、日韩剧形成的包围圈中,以此为代表的偶像剧闯出了一片天。

但如果有人要写一本《台偶编年史》的话,有资格紧随F4其后的,大概只能是明道。

以《王子变青蛙》为起点,他开启了刷屏之路。

明道饰演的单均昊刚一出场,就成功留下了无数江湖传说:

“在单均昊面前,其他的霸道总裁都只能算部门经理。”

“单总就是霸总界的天花板。”

失忆后的茼蒿假扮单均昊,及时救场时的宠溺微笑:

▲图源B站up主:LeeRay-小白

单膝下跪抱起叶天喻(陈乔恩饰)时的温柔,告白后送上定情信物时的深情款款。

在BGM恰到好处的轰炸下,谁又忍得住狂刷弹幕的冲动?

所以啊,现在回过头想想,真的不能怪当年那批观众入戏太深。

要怪,就怪这些名场面实在太深入人心。

在同时期的童年回忆系列中,还有个不得不提的名字——《薰衣草》。

和酸甜口味的《流星花园》《王子变青蛙》不同,只要一想起它,脑海中蹦出来的第一个字,就是虐。

虽说记忆已经逐渐变得模糊,但我始终忘不了大结局带来的冲击。

长大之后的梁以熏和季晴川再次相遇,决定相伴相守。

只可惜晴川没能挽回以熏的生命,最后只保留下两人爱情的结晶。

直到多年之后,我才懂得这就是所谓的“在玻璃渣里找糖吃。”

借着这股“偶像剧热潮”,更多的接力作逐一登场。

比如,《爱情魔发师》《终极一班》《海豚湾恋人》《斗鱼》《恶魔在身边》等等。

就算现在跑去B站考古,不少观众还是看的津津有味。

毕竟在童年滤镜的加持下,无论多么土味的情话,无论那些耍帅场面有多中二和沙雕,统统都变成了宝藏。

纵观这一时期走红的台偶剧,大多有着一套固定框架:

唯美华丽的场景、以颜值咖为主的年轻演员、看似夸张离奇的剧情,实则温馨细腻的情感刻画。

而“王子爱上灰姑娘”的浪漫桥段,更是标配。

也正是这些要素,合力把台偶剧推上神坛,为日后的“黄金十年”埋下了伏笔。

02.黄金时代

一石激起千层浪。

在收视率和人气的双重刺激下,台湾偶像剧在短短几年内就经历了从零起步再到飞速发展的过程。

最明显的,就是剧集数量走向了高产期。

据统计,从2001~2010年期间,大约出产了200余部作品,年平均产量在20部上下。

不仅如此,题材和风格也变得更多元化,满足了不同人群的追剧口味。

比如,喜欢催泪虐心向的朋友,大抵都曾被《下一站,幸福》《放羊的星星》骗走不少眼泪。

尤其是后者,值得单拎出来说几句。

在遍地都是傻白甜的女主梯队里,“坏女孩”夏之星着实让人印象深刻。

“赛车手与诈欺犯”的奇妙组合,颠覆了“霸总+贫民窟女孩”的固定范式。

相遇、误会、暗恋、分手、重逢,如此纠结曲折的剧情线则打破了“一甜到底”的套路。

无论是人设、CP,还是剧情,《放羊的星星》都算是同质化严重的台偶剧中的一抹亮色。

如果更喜欢恋爱轻喜剧?

《海派甜心》《微笑Pasta》《公主小妹》《桃花小妹》,随手就是一打,任君挑选。

如果想来点怪咖青春剧呢?没问题。

《不良笑花》《篮球火》《极道学园》,保证一部比一部中二。

▲罗志祥曾经也是偶像剧的常客

开胃菜聊完了,接下来就该轮到主菜了——

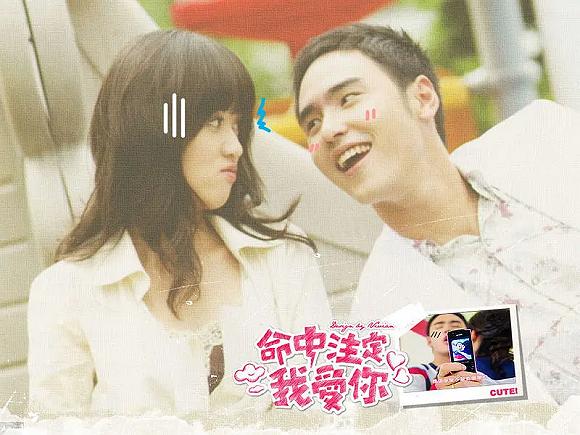

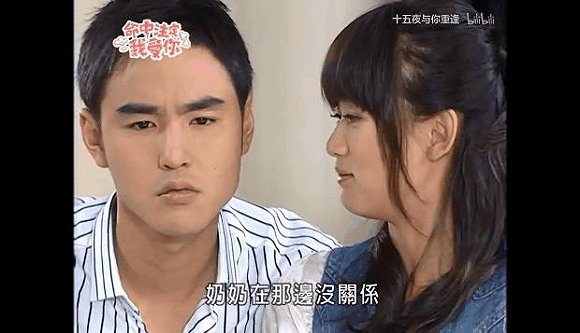

《命中注定我爱你》和《恶作剧之吻》。

这不但是“回忆杀系列”里的TOP,更是台偶巅峰期当之无愧的“双王”。

因为一场误会,陈欣怡(陈乔恩饰)意外怀上了富少纪存希(阮经天饰)的孩子。

机缘巧合下,两人又签订了婚姻契约。

日久生情,原本打算趁早抽身的纪存希却爱上了这个可爱又坚强的“便利贴女孩”,决定要追回真爱。

一夜情、契约恋人、先婚后爱。

如果光看剧情梗概,多半会忍不住嘀咕:

这编剧怕不是打算把所有狗血烂梗都一网打尽。

但《命中注定我爱你》的魅力,就在于它能“化狗血为神奇”。

从敷衍嫌弃、逐渐习惯对方的陪伴,再到彼此深爱,阮经天和陈乔恩诠释出了真实动人的情感过渡。

那些日常相处中的甜蜜小心机,成了加速心跳的强力荷尔蒙。

▲图源B站up主:十五夜与你重逢

大结局,两人幸福的对视不仅给这出爱情童话画上了圆满的句号,更创造了新的收视神话——

《命中注定我爱你》以平均收视率达10.91的成绩,再度刷新了台湾收视记录,至今无人能破。

专注撒糖的甜宠剧作为解压神器,是时下最流行的款式之一。

但随手点开一部,里面处处充斥着生怕观众过早流失的急迫,恨不得三集定情,五集全垒打。

不光如此,还有壁咚、强吻、强吻三连击,高甜cut满天飞。

一旦磕多,只觉得满嘴都是工业糖精味儿。

反观《恶作剧之吻》,通篇讲究一个文火慢炖。

这个“慢炖”,指的不仅是故事节奏,更是指袁湘琴这个笨蛋学渣慢慢融化冰山学霸江直树的恋爱模式。

从湘琴一厢情愿的暗恋,再到直树不易察觉的心动,最后两人互通心意。

单是这些剧情,就耗费了很大的篇幅来铺陈。

而在直树高冷傲娇的外表下,又藏满了二刷三刷才顿悟的“爱的小细节”:

放榜后看到湘琴成绩,悄然上扬的嘴角,夜市偶遇时忍不住抿嘴偷看的小表情;

还有每一个暗戳戳吃醋,却欲言又止的眼神;

为了照顾患有夜盲症的湘琴,每晚都会留下的小夜灯,则是“江直树式”的守护。

所以和无脑发糖的后辈比起来,《恶作剧之吻》的甜度适中,无论几遍都不腻。

03.困局

转眼来到2008年,摆在台剧面前的又是一座分水岭。

一方面,业界刮起了一股紧贴社会现实的新风潮。

在此之前,那些耳熟能详的偶像剧大多脱胎自日韩漫画。

比如《流星花园》改编自神尾叶子的漫画《花样男子》,《恶作剧之吻》改编自多田薰的漫画《淘气小亲亲》。

还有改编自中条比纱也的漫画《偷偷爱着你》的《花样少男少女》等等。

聚焦剩女、姐弟恋与职场话题的《败犬女王》,以及向好莱坞靠拢、颇有美剧质感的《痞子英雄》便是最值得一提的代表作。

也正是这批台剧,为日后现实主义题材的爆发夯实了基础。

另一方面,台偶剧开始滑入低谷期。

2011年,由林依晨和陈柏霖主演《我可能不会爱你》一举夺得年度收视冠军,并在金钟奖上大放光彩。

谁也没想到,这部剧竟然成了最后的辉煌,象征着黄金时代的落幕。

如果试着去剖析台剧的发展史,会发现这场“雪崩”其实早有预兆。

从内部视角来看,台偶剧陷入了固步自封的桎梏。

雷同的人设、毫无新意的剧情老梗、千篇一律的题材。

久而久之,大众就陷入了审美疲劳,开始厌倦这些过时的套路。

▲甚至有人专门写文来盘点套路

更关键的是,台湾丧失了经济和文化层面上的竞争力。

上世纪90年代,身为亚洲四小龙之一的台湾地区,拥有相对发达的文化产业和偶像工业。

偶像剧中既有俊男靓女、风花雪月,又有时髦亮丽的都市风景线。

对于大陆观众来说,这类象征着流行文化的台剧自然是吸引力十足。

可惜好景不长,多年积攒下来的优势,在2010年前后便迎来了逆转。

随着内地经济腾飞,大量影视制作公司如雨后春笋般涌现,纷纷加入战局。

在动辄千万投资的国产剧面前,台偶剧的服化道、画面水准被狠狠吊打。

最后,连本土观众都抛弃了陪伴他们成长的台偶剧,转而沉迷《甄嬛传》《琅琊榜》《延禧攻略》,掀起了一股追剧热。

痛失内地市场,是台剧陷入困境的根源。

而愈发激烈的内部竞争和不断萎缩的制作经费,就可谓雪上加霜。

为了谋求生存,更多在内地有号召力的头部演员和制作人纷纷北上“捞金”,进一步加剧了人才流失。

渐渐地,就形成了资金不足、人才流失、成品质量下降、收视率逐年下跌的恶性循环。

最后,“台剧没落”成了所有观众的共识。

在之后很长一段时间里,台偶剧要么作为一种“猎奇符号”活跃在B站的鬼畜区和弹幕里。

要么,就沦为消费情怀的对象。

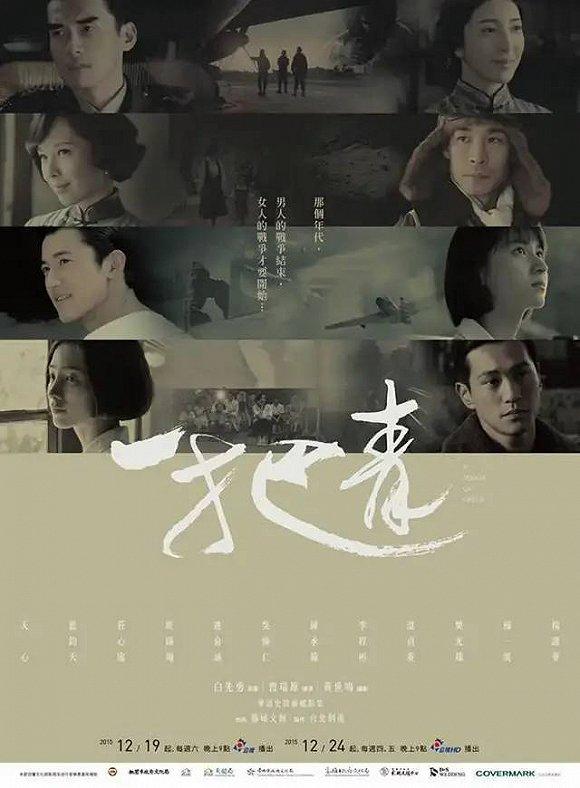

04.涅槃重生

俗话说,不破不立。

就在台剧最萎靡不振的关口,事情迎来了转机。

2016年,在导演王小棣、蔡明亮、瞿友宁等人的努力下,植剧场正式成立了。

简单来说,它最大的意义就是以老带新、推陈出新。

前者指的是,蓝正龙、杨丞琳、吴慷仁等知名演员将会负责指导和带领24名新人。

就比如许光汉和颜毓麟,他们正是植剧场的受益者之一。

而年轻导演、编剧,自然也在扶持范围之内。

对于人才储备断档的台湾影视圈来说,这就相当于从源头上注入了一批新鲜血液。

▲颜毓麟在剧中饰演谢宗儒 / 谢芝齐

后者指的是,它要争取把惊悚推理、灵异恐怖这些罕见类型推向市场。

比如《天黑请闭眼》《积木之家》等。

除了台湾电视行业内部的自救之外,还有来自Netflix、HBO、FOX等国际流媒体平台提供的资金和技术支持。

先有人才,后有资金。

如此一来,原本的僵局被逐渐盘活,沉寂许久的台剧总算有机会卷土重来。

有人说,这是一场台湾电视业界的温柔革命。

但在我看来,这更像是一次台剧美学的流变。

从最初的粗糙、浮夸,再到走向精致、沉稳、简约,则是变化的轨迹。

具体而言,又可以分为以下四点。

首先,人物变得更加立体化。

温柔善良的女主、英俊多金又专一的男主,专注搞事的恶毒女二和痴心不改的男二。

这是过去台剧的基本配置。

但现在脸谱化的角色不见了,取而代之的是更多血肉充盈的角色。

其次,是剧情层面上的全方位升级,不再拘泥于简单粗暴的虐心or喂糖路线。

如果试着对主线进行初步拆解,《我们不能是朋友》同样遵循着“霸总爱上灰姑娘”的玛丽苏套路。

但故事的突破口在于,这段关系以“出轨”为起点,主角二人必须在道德困境和寻求真爱之间做出选择。

如此充满张力的情感羁绊,是过去台剧不曾挑战的极限。

至于《想见你》那就更不必多说了。

既有“音乐+穿越”的新奇要素,又有莫比乌斯环式的叙事结构。

一边磕糖,一边解谜,越追越上头。

如此新颖的观剧体验不仅圈了一票铁粉,也在无形中拓展了偶像剧的想象边界。

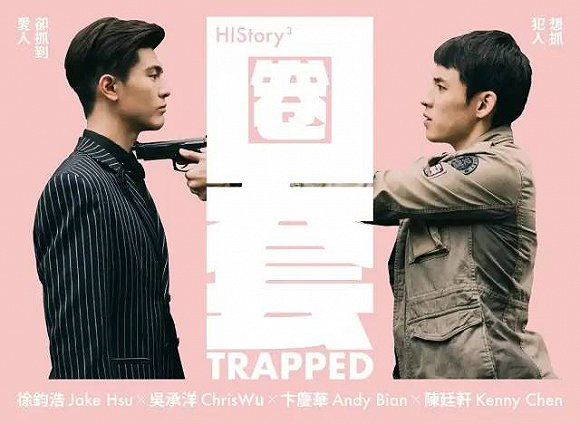

由于创作过程中不存在太多顾虑,在题材方面也是处处开花。

悬疑、职场、科幻、灵异、黑帮、犯罪、耽美,基本百无禁忌。

最后,也是最戳人的痛点,在于新台剧中无处不在的现实主义色彩。

《麻醉风暴》借一场医疗纠纷来拷问整个医疗体系的弊端;

《我们与恶的距离》所囊括的话题广度更是令人咋舌,程序正义、新闻伦理、网络暴力,为反思社会现状和探寻善恶边界提供了难得的契机;

《噬罪者》以出狱后的“更生人”王翔为切入视角,审视现代社会中的“罪与罚”;

《俗女养成记》以又丧又暖的笔触书写一部现代女性成长史,最终引发了广泛共鸣。

总而言之,对社会议题细致深入的描摹,勾勒出时代进程的脉络,正是助力新台剧实现口碑逆袭的关键。

或者借用台湾公视负责人丁晓菁的话,那就是:

“能够贴近社会脉动跟呼吸的戏,才能真正打动生活在这块土地的观众。”

既然都说到这,不如继续聊聊关于台湾公视的幕后故事。

毕竟,在接连推出《通灵女孩》《你的孩子不是你的孩子》《我们与恶的距离》这几部爆款之后,它也是目前最值得我们关注的对象之一。

与其他无线电视台相比,它最大的优势在于其非营利的公共性质,所以可以暂时摆脱收视率的限制。

在不需要过多考虑生存压力的前提下,它才有足够的魄力,为编剧和制作人提供自由发挥的舞台:

当《与恶》的编剧吕莳媛再度回想起此次合作时,她依然心存感激。

再包括像《麻醉风暴》这样的良心剧,也曾由于触碰敏感话题而无人问津。

正是在它的鼎力支持下,本剧才最终获得了与观众见面的机会。

如果说,当初植剧场的建立和国际流媒体平台的资金注入,相当于激活了台剧的生命力。

那么,身为业界领头羊的台湾公视则更像是位“摆渡人”。

它不仅帮助新生的台剧势力度过难关,同时也助推它们驶往更遥远的彼岸——

在它的牵线搭桥下,《一把青》《麻醉风暴》《他们在毕业的前一天爆炸》成为首批登陆Netflix平台的原创台剧;

《我们与恶的距离》在HBO Asia频道获得了与《权力的游戏》对等的宣传资源。

也正是有了这几块敲门砖,新台剧才有资格跨越文化藩篱,去探索与国际接轨的道路。

话又说回来,这批新台剧的质量固然过硬,可它们也并未实现全方位的超越。

起码在服化道水平和视觉效果呈现方面,还有不小的进步空间。

所以坦白地说,眼下或多或少存在着过热的现象。

《我们与恶的距离》的导演林君阳就在采访中坦诚道:

“我觉得这部剧的豆瓣分数有点夸张了。”

还有《想见你》制片人麻怡婷也曾委婉地表示,现在的台剧其实还担不起所谓“文艺复兴”的名头:

说到底,我们为何要如此频繁地去cue台剧?

除了“情怀”和对质量的认可,更多时候是因为心中深藏着一份隐秘的渴望:

新台剧,完全符合大众心目中国产剧的理想模样。

是的,相比起美剧,身处同一文化语境下的台剧才是我们的观照对象。

就拿校园青春剧来说。

观众在被《性教育》中大尺度台词和成长话题吸引的同时,也不免生出几分“离地感”。

无论是剧中对LGBT人群的描绘,还是大胆放浪的校园生活。

这些距离国内观众太过遥远,难以形成深层次的共鸣。

而主打治愈系的台剧就不一样了。

《想见你》中被亲友冷落的孤僻女孩陈韵如、患有听障的莫俊杰、因为性取向而遭到排斥的王诠胜。

本剧通过描绘他们的复杂处境和创伤,完成了一次对青少年心灵困境的特写与救赎。

这样的创作手法既蕴藏着东方式审美的含蓄,也更贴合我们对青少年话题的想象。

这份难以言表的渴望,一方面化作追剧的热情,另一方面也催生出几分“恨铁不成钢”的怨怼:

“台剧质量都已经拍到这个深度了,国产剧还在拍什么家长里短,情情爱爱。”

“建议大陆不要拍女性题材电视剧了,台剧和美剧够看了,没必要再浪费资源金钱时间去拍那些假模假式的女性主义。”

值得注意的是,以上这些评论并非一时的气话,而是积怨已久。

流量泡沫、情节注水、叙事拖沓、抄袭、原创剧本薄弱、翻拍泛滥,抛开这些老生常谈的问题。

最令人尴尬的是,都2020年了,市面上居然还找不到一部合格的职场剧。

就比如年初的这两部爆款。

《安家》披着现实主义的皮囊,实际走的还是偶像剧的情爱路数。

《完美关系》中的公关手段要么毫无信服力,要么专业性欠奉,剩下的卖点就只有看主角耍帅。

如此种种,唯一的解释只能是编剧不够走心,压根撑不起专业戏份。

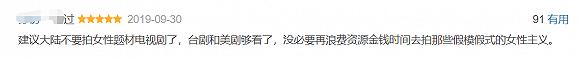

不妨再举个例子。

《不完美的她》既有高分原作打底,又有周迅、惠英红、赵雅芝这样的超豪华卡司坐镇。

结果呢?照样翻车。

才看了开头,就让人忍不住想吐槽,“就这?”

比起最窘迫时期的台剧,如今的国产剧一不缺钱,二不缺技术。

但经得起考验的精品剧,依然是少之又少。

说白了,题材限制、编剧水平、创作理念,才是难以跨越的“技术壁垒”。

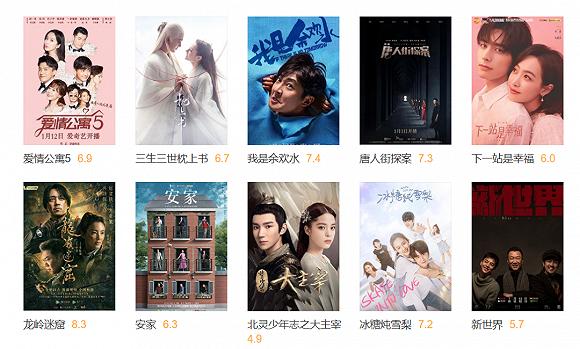

▲2020年豆瓣最热门的十大国产剧

在台剧“文艺复兴”的背后,有太多值得借鉴的宝贵经验。

但究竟是要吸取教训,还是不思进取?

关于国产剧的未来走向,谁也不敢妄下断言。

作为观众,我们能做的或许也只有擦亮双眼,继续等待。