原标题:杨小彦:刘博智的观看术

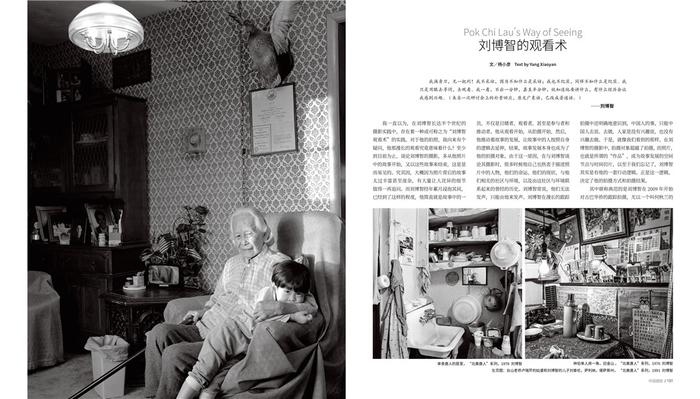

台山老侨卢盘瑞芹和刘博智的儿子刘泰伦,萨利纳,堪萨斯州,“北美唐人”系列,1991

我满身刀,无一把利!我不采访,因为不知什么是采访;我也不纪实,同样不知什么是纪实。我只是用眼去寻问,去观看。我一看,不出一分钟,甚至半分钟,就知道他要讲什么,有什么经历会让我感到兴趣。(来自一次研讨会上的朴素回应,原文广东话,已改成普通话。)

——刘博智

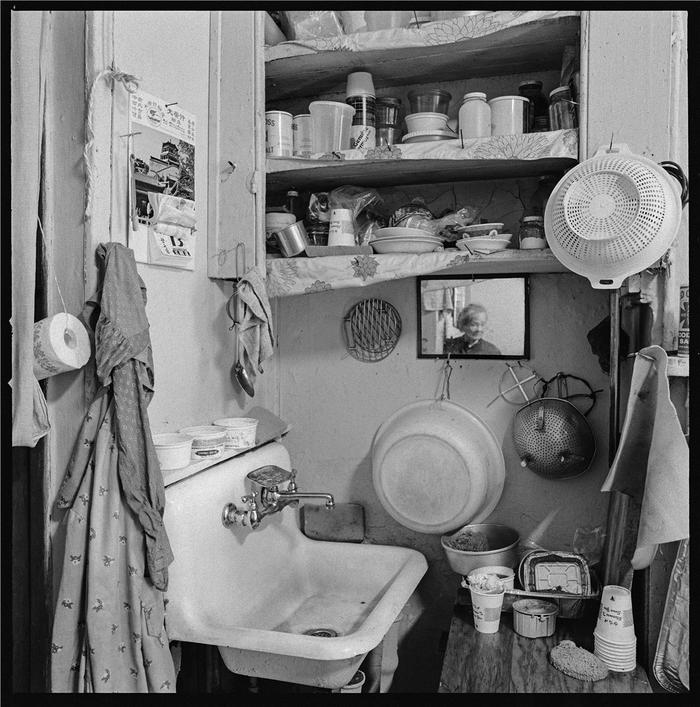

单身唐人的居室,“北美唐人”系列,1978

林伯单人房一角,旧金山 ,“北美唐人”系列,1976

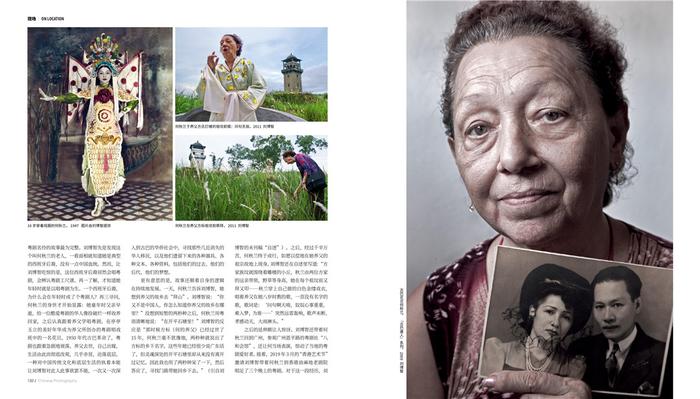

古巴花旦何秋兰,“古巴唐人”系列,2009

16岁穿着戏服的何秋兰,1947

何秋兰于养父方氏灯楼的祖坟前唱:问句天翁,2011

何秋兰在养父方标祖坟前祭拜, 2011

之后的延伸颇让人惊讶。刘博智还带着何秋兰回到广州,参观广州恩平路的粤剧社“八和会馆”,还让何当场表演,惊动了当地的粤剧爱好者。接着, 2019 年 3月的“香港艺术节”邀请刘博智带着何秋兰到香港油麻地老剧院唱足了三个晚上的粤剧。对于这一段经历,刘博智事后回忆说,有一晚,他们在广州二沙岛江边散步,何秋兰突然问:“我是否在梦里?”

当然,整个过程刘博智都用相机拍了下来。不仅如此,他还拍了纪录片。他把这纪录片交给我看,对我说:“一不小心,就成了做纪录片的人了。”我说:“从某个⻆度看,你这事甚至可以算是一场‘行为艺术’!”刘博智对我一瞪眼,问:“什么叫行为艺术?”

是什么类型的艺术不重要,甚至是否算经典的摄影也不重要。重要的是行动,行动中一种自发的参与,一场接一场不间断地对事件的介入,其中完全对等的心灵剖析与情感对话。

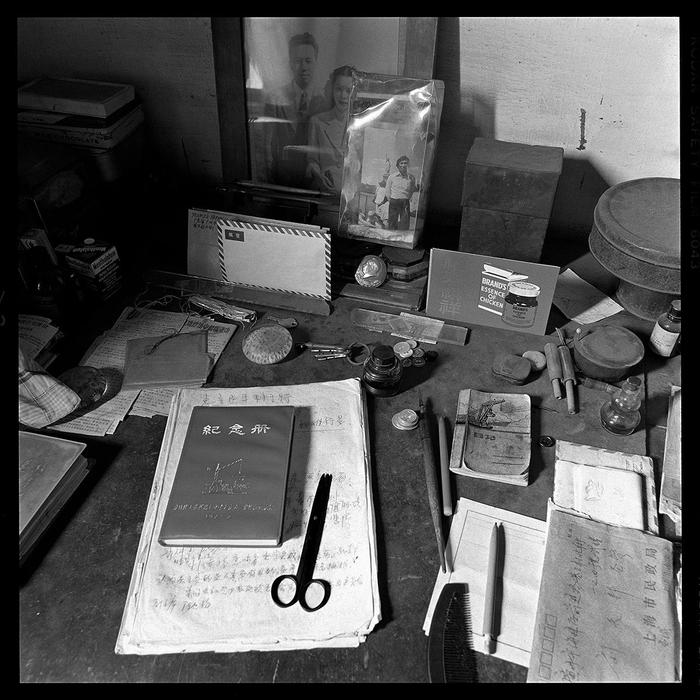

我在若干年前曾经写过一篇关于刘博智的摄影评论《个人观察的纪念碑》。透过他的摄影实践,我想说的是,当个体经历成为摄影家长期追踪的对象时,个人就有可能因拍照而成为一座纪念碑。在这里,我想强调的是作为人的个体,尤其是,当个体有可能消失在历史的洪流、个体被急剧的社会变迁裹挟着往前狂奔时,对于以观看为目标的摄影来说,这一重要性尤其意义非凡。在这里,我要特别指出的是所谓个体,必须包括拍摄场景中数不胜数的琐碎物品与生活器具。这恰恰是刘博智在摄影中一直遵循的基本原则。我想,在他看来,这些琐碎物品和生活器具,同样具有与人一样无声的尊严。

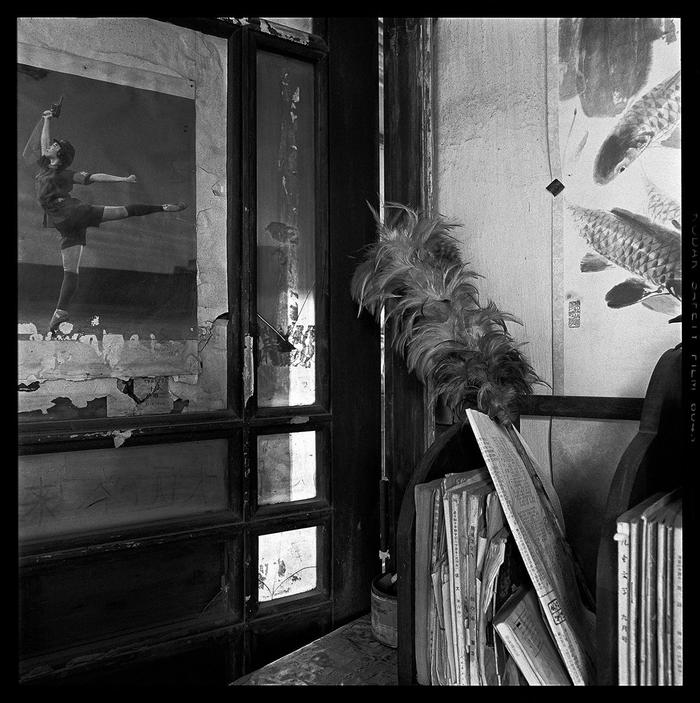

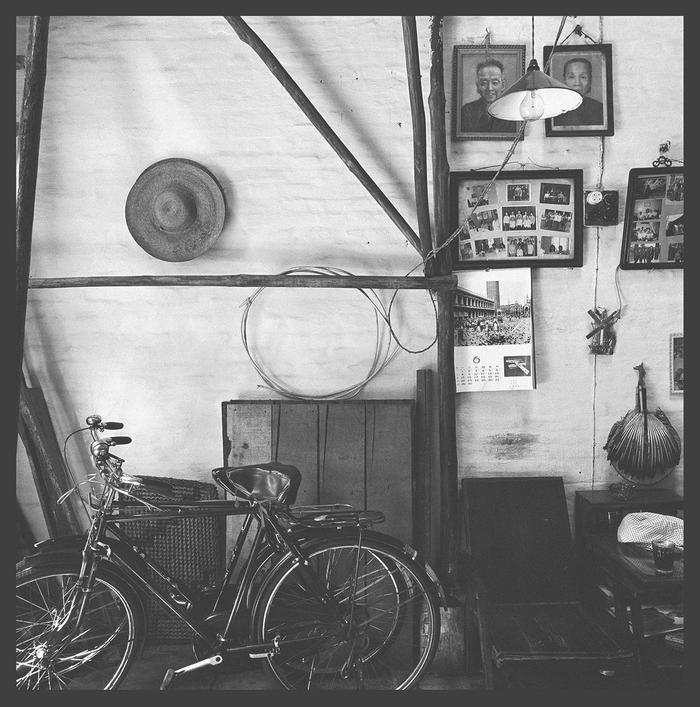

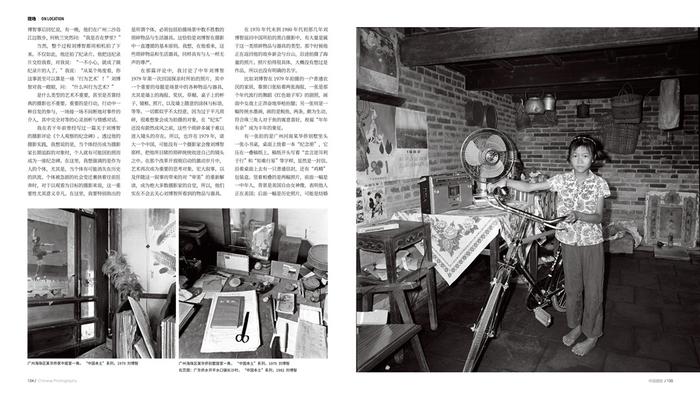

在那篇评论中,我讨论了中年刘博智1979 年第一次回国探亲时所拍的照片,其中一个重要的母题是场景中的各种物品与器具,尤其是墙上的海报、奖状、草帽、桌子上的杯子、镜框、照片,以及墙上随意的涂抹与标语,等等。一切都似乎不太经意,因为过于平凡琐碎,很难想象会成为拍摄的对象,在“纪实”还没有蔚然成风之前,这些个琐碎多属于难以进入镜头的存在。所以,也许在 1979 年,诺大一个中国,可能没有一个摄影家会像刘博智那样,把他所目睹的琐碎统统收进自己的镜头之中。在那个改革开放刚启动的激动岁月中,艺术再次成为重要的思考对象、宏大叙事,以及伴随这一叙事而带来的对“审美”的重新解读,成为绝大多数摄影家的自觉,所以,他们实在不会去关于刘博智所看到的物品与器具。

广州海珠区某华侨家中居室一角,“中国本土”系列,1979

广州海珠区某华侨别墅居室一角, “中国本土”系列,1979

广州海珠区某一人家,“中国本土”系列,1981

广州海珠区某华侨家里的阁楼,“中国本土”系列,1979

还有一张拍的是局部的局部,时间也是1979年,准确来说,拍的是某一简陋卧室的某一⻆落,有衣架,衣架上掛着一条还算体面的裙子。墙上则张贴着三张画片,底下一张或许是结婚照,其余两张是革命宣传画,一张是绘画,另一张是摄影。三张并列在一起,互相纠缠,互相刺激,似乎在无声地述说着历史的巨大变迁如何深入到了小人物的住家当中,成为日常景观的同时,却又让几乎所有人忽视了其中的内容。刘博智告诉我,他在拍照时寻问了家人的遭遇,家中的男主人在非常时期自杀身亡了。

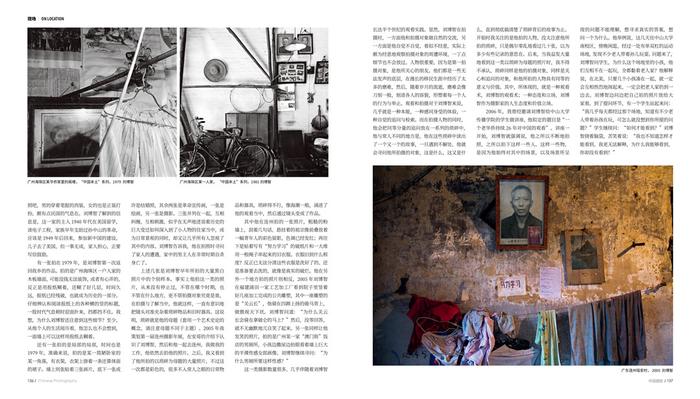

上述几张是刘博智早年所拍的大量黑白照片中的个别样本。事实上他拍这一类的照片,从来没有停止过,不管在哪个时期,也不管在什么地方,更不管拍摄对象究竟是谁,在拍摄与了解当中,他就这样,一直有意识地把镜头对准夹杂着琐碎物品和旧时器具。这说明,琐碎就是他的母题(套用一个艺术史论的概念,请注意母题不同于主题)。2005 年我策划第一届连州摄影年展,在安哥的介绍下认识了刘博智,然后和他一起去连州,我做我的工作,他依然去拍他的照片。之后,我又看到了他所拍的以琐碎为母题的大量照片,不过这一次都是彩色的,很多不入常人之眼的日常物品和器具,琐碎得不行,像海潮一般,涌进了他的观看当中,然后通过镜头变成了作品。

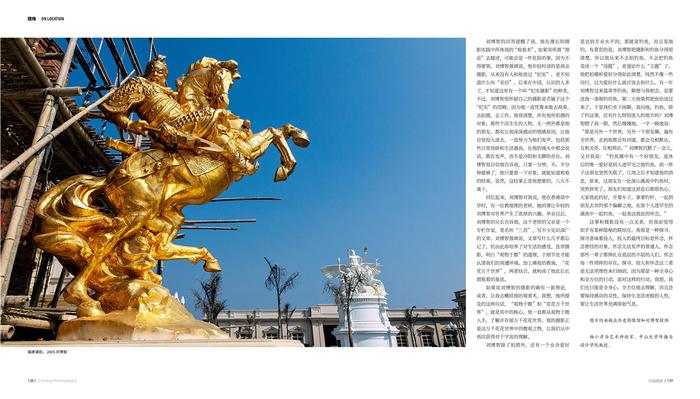

福建浦田, 2005

广东连州瑶安村,2005

中山大学校园一角,2007

2006 年,我曾经邀请刘博智给中山大学传播学院的学生做讲座,他拟定的题目是“一个老华侨持续 26 年对中国的观看”。讲座一开始,刘博智就强调说,他之所以不断地拍照,之所以拍下这样一些人、这样一些物,是因为他始终对其中的场景,以及场景所呈现的问题不能理解,想寻求真实的答案,想问一个为什么。他举例说,这几天住中山大学南校区,傍晚闲逛,经过一处有单双杠的运动场地,发现不少老人带着孙儿玩耍。问题来了,刘博智问学生,为什么这个场地里的小孩,他们互相不在一起玩,全都黏着老人家?他解释说,在北美,只要几个小孩凑在一起,就一定会互相热烈地闹起来,一定会把老人家扔到一边去。刘博智边问边把自己拍的照片放给大家看。到了提问环节,有一个学生站起来问:“我几乎每天都经过那个场地,知道有不少老人带着孙孩在玩,可怎么就没想到你所提的问题?”学生继续问:“如何才能看到?”刘博智挠着脑袋,苦笑着说:“我也不知道怎样才能看到,我更无法解释,为什么我能够看到,你却没有看到!”

刘博智的回答提醒了我,他在漫长的摄影实践中所体现的“观看术”,如果用所谓“理论”去描述,可能会是一件危险的事,因为不得要领。刘博智强调说,他年轻时读的是商业摄影,从来没有人和他说过“纪实”,更不知道什么叫“采访”。后来在中国,认识的人多了,才知道这里有一个叫“纪实摄影”的种类,不过,刘博智很怀疑自己的摄影是否属于这个“纪实”的范畴,因为他一直凭着本能去观看,去拍摄,去工作。他很清楚,所有他所拍摄的对象,那些个活生生的人物,无一例外都是他的朋友,都有让他深深感动的情感原因,让他自觉投入进去,一直努力为他们发声。包括那些日常琐碎和生活器具,在他的镜头中都会说话,都在发声,而不是冷陌和无聊的存在。刘博智很自信地告诉我,只要一分钟,不,半分钟就够了,他只要看一下对象,就能知道观看的结果。显然,这结果正是他想要的,八九不离十。

回忆起来,刘博智对我说,他在香港读中学时,有一位教地理的老师,她的课让年轻的刘博智对世界产生了浓厚的兴趣。毕业以后,刘博智的兄长告诉他,这个老师的父亲是一个专栏作家,笔名叫“三苏”,写不少见识深广的文章。刘博智强调说,文章写什么几乎都忘记了,但由此却培养了对生活的感受,连带摄影,明白“观物于微”的道理,于细节处才能认清我们的周遭环境。加上佛祖的教诲,“花花万千世界”,两者结合,就构成了他此后长期观看的基底。

如果说刘博智的摄影的确有一套理论,或者,让我去概括他的观看术,我想,他所提及的这两句话,“观物于微”和“花花万千世界”,就是其中的核心。他一直都从观物于微入手,了解并存留万千花花世界。他的摄影正是这万千花花世界中的微观之物,让我们从中再次获得对于宇宙的理解。

在墨西哥钓鱼的刘博智,2014

刘博智除了拍照外,还有一个业余爱好是达到专业水平的,那就是钓鱼,而且是海钓。有意思的是,刘博智把摄影和钓鱼分得很清楚,所以他从来不去拍钓鱼,不会把钓鱼变成一个“母题”,更遑论什么“主题”了。他把拍摄和爱好分得如此清楚,纯然不像一些同行,以为爱好什么就应该去拍什么。有一年刘博智过来温哥华钓鱼,顺便与我相会,说要送我一条刚钓的鱼。第二天他果然把鱼给送过来了。于是我们坐下闲聊。我问他,钓鱼,除了钓这事,还有什么特别迷人的地方吗?刘博智瞪了我一眼,然后缓慢地、一字一顿地说:“那是另外一个世界,另外一个朋友圈,遍布全世界,走到那都会有同道,都会互相默认、互相关怀、互相照应。”刘博智沉默了一会儿,又对我说:“钓鱼圈中有一个好朋友,退休后的唯一爱好是到人迹罕见之地钓鱼。前一阵子这朋友突然失联了,几周之后才知道他的消息,原来,这朋友在一处深山溪流中钓鱼时,突然猝死了。朋友们知道这消息后都很伤⼼,大家彼此约好,开着车子,拿着钓杆,一起到朋友去世的那个偏僻之地,在那个人迹罕至的溪流中一起钓鱼,一起表达彼此的怀念。”

这事和摄影没有一点关系,但我却觉得似乎有某种隐秘的联结在。观看是一种探寻,探寻意味着投入,投入的最终目标是怀念,怀念曾经的对象,怀念无法发声的普通人,怀念那些一辈子都挣扎在底层的不屈的人们,怀念每一件琐碎的存在。探寻、投入和怀念这三者是无法用理性来归纳的,因为那是一种全身心和全方位的行动。面对这样的行动,我想,我们也只能是全身心、全方位地去理解,而且还要保持感动的灵性,保持生龙活虎般的人性,要让生活世界充满原始气息。

(杨小彦为艺术评论家、中山大学传播与设计学院教授。)

如需杂志购买,请移步至《中国摄影》官方公众号咨询。