原标题:金花、刘三姐、李双双,为什么在今天的大荧幕上消失了?

在每一位女性的成长过程中,都有一位“不可替代的她”。

3月国际女性月,我们邀请了四位女性创作者来到大方读者群,讲述她们理解的女性之间的关系,分享她们喜爱的女性议题文艺作品。

张泠,专栏作者、纽约州立大学Purchase分校助理教授、芝加哥大学电影学博士。著有散文合集《流影海德园:黄小邪电影札记》。

在劳动中获得尊严的女性们

我想重点推荐三部中国电影,大家可能会觉得我这个推荐有点守旧、过时,但是现在每次重看这几部电影,我还是觉得它们非常有意义。这三部中国电影都产生于1950、1960年代,在当时都深受欢迎,对上一代、上两代的中国人都产生过深刻的影响。

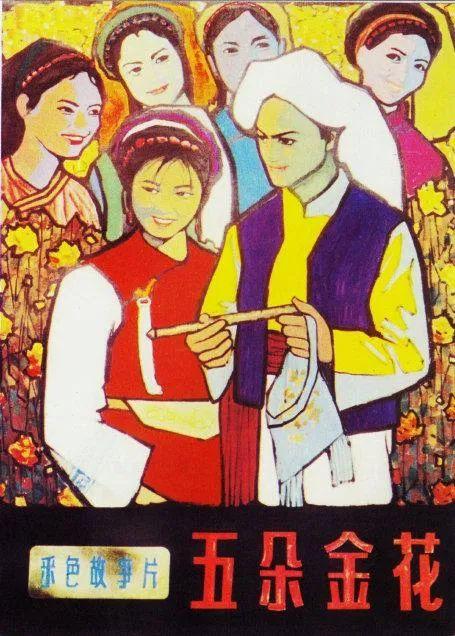

《五朵金花》

1950年代末,官方政策和民间实践都在提倡“劳动最光荣”“妇女能顶半边天”“男女都一样”等等。这种性别平等,超越民族差别,无论你是汉族还是还是其他的少数民族。女性的社会地位从哪里获得呢?一方面是参与社会劳动。这是一种马克思主义的性别观,恩格斯说过类似的话,就是女性在参与社会劳动中才能获得平等和尊严。另外一方面是家务劳动的社会化。当时的社会化,比如说有食堂、托儿所、洗衣组等等。那么女性就不会再为家务劳动完全牵绊,她们在家务的空间之外可以通过劳动获得经济独立,在家庭之外建立一个以女性为中心的彼此支持的社群,也出现了大量的妇女干部。

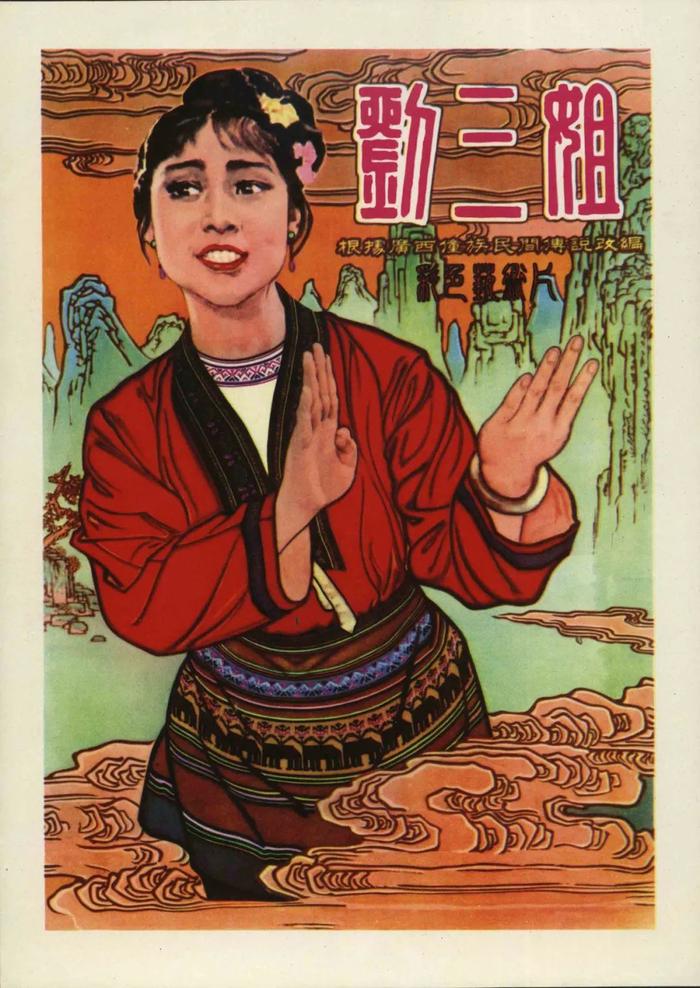

《刘三姐》

我推荐的另外一部电影是《刘三姐》,大家可能听说过或者看过,是1960年长影厂的苏里导演的。《刘三姐》很有意思,因为它带有鲜明的社会主义时期的特征。我教过一门课,叫“电影声音”。我把这部电影以“社会主义歌唱片”的形式播放给美国学生。我还有点忐忑,他们会不会觉得这部电影特别奇怪,但是通过之后的讨论我发现他们非常喜欢。除了电影形式非常喜闻乐见之外,这部电影对贫富悬殊的社会结构的批判,对为富不仁的地主的批判,对贫苦的民众团结反抗的认同,是很能引起观众的共鸣的。我任教的学校是一个公立大学,有相当一部分学生家庭条件比较拮据,比较贫困。也有相当多的少数族裔的学生,比如非裔和拉美裔的。我觉得他们对这种社会批判的讯息非常敏感,所以他们很喜欢这部电影。如今中国的贫富差距问题还是一个重要的问题。再重新回到那个时代,认识当时的文艺工作者是如何批判这些状况的,我觉得还是有一定的相关性。

《李双双》

我提到的这几部电影都是社会主义时期的,甚至有“社会主义现实主义”色彩,也涉及到现在大家在性别研究领域讨论的一些问题。比如,美国布朗大学的王玲珍教授就提出“社会主义女权主义”的概念。“女权主义”是一个外来的概念,在国外经过了几波斗争与发展,现在占主流的是个人主义的新自由主义的女权主义,跟身份政治密切联系在一起,很多学者也对此提出批评和反思。但是王玲珍和其他一些学者指出,性别平等并不仅仅是个人行为,也不仅仅是性别,而是与阶级、民族、国家之间的平等密不可分。说到民族国家,当然就跟“反殖”有关(前殖民国家与前被殖民国家的关系、所谓“第一世界”与“第三世界”国家的关系);再比如说中国的性别平等,跟汉族与少数民族的关系是怎么样的?跟1940年代中国在反封建反侵略反西方殖民主义之间的关系又是怎么样的?所以我们讨论性别平等的时候,应该把它放在一个更大的社会背景和更复杂的权力关系之中去理解。

为什么大银幕上很少有可爱的中老年女性形象?

我觉得现在国内电影里的女性意识,跟社会主义时期的性别意识和实践相比,是一种倒退。那当然,这也是一个全球的问题,比如说新自由主义、个人主义、资本主义对群体意识的异化。在中国,表现在对于外表和年龄的性别歧视。我觉得现在中国对年轻女性的这种意识形态控制简直成了一种美貌拜物教,所以很多年轻女性会不惜整容、打扮。

关于年龄歧视,表现在新闻舆论和影视妖魔化大妈,或者婆婆、妈妈,尤其是一些基层的、底层的。青春、美貌、富有成了界定女性的标准,劳动妇女被贬低了,意味着她们基本不会以正面形象出现在公共领域里面,不会成为金花、李双双、刘三姐这样的主角了。

柏林电影节影后咏梅在一次采访中说,国内现在提供给她们这个年龄段的女演员的机会太少了,“为什么老让我演科学家的妻子,而不是女性科学家?”

女演员是被动的,因为现在中国电影里面的女性角色太单一了,根本没有给好演员施展的空间。我觉得现在很多中国电影的问题是,他们只关注戏剧冲突,他们的电影里没有人。人是要通过丰富的日常细节,通过互动来表现出来的。现在的电影太功利了,一味强调要制造戏剧冲突。每个人都不是扁平的,不光是女性,男性角色也是这样。创造足够丰富立体的女性人物,很耐心地、细致地去描摹她的内心,这个是非常重要的。

突破舒适圈,对于创作者尤其重要

现实生活和工作中,我欣赏的女性很多。就不一一列举了。其中一个例子是我在电影学院读研究生的时候,当时有一位女老师,杨远婴老师,她现在还是很受人尊敬的学者。我当时年少无知,硕士没有毕业,当时她是我的人生楷模。后来我们一直保持联系,直到现在我们还是经常联络,我觉得有这样的一位女性学者在学术领域作为一个模范、一个榜样是非常重要的。还有我通过媒体得知的一些女性科学工作者,比如说屠呦呦、李兰娟,当然,不是说那些默默无闻的女性劳动者就不值得欣赏和尊重。另外就是我身边接触的一些女性学者,我觉得她们的眼界非常开阔,见解深邃,很关心社会,也致力于为弱势群体发声,很有正义感,有知识分子的担当和责任感,又不脱离基层生活。我觉得这些都是很值得我敬佩和欣赏的女性。

因为个人生活圈的局限,我接触这样的女性比较多一些,当然也希望以后能扩展自己生活的圈子。回国的时候我参与到更多的社会实践的活动之中,会认识更多自己圈子之外的女性。其实我最近一直在反思知识精英圈子内部的同质化、同构化,怎么样突破自己的舒适范围,怎么样突破自己的圈子去意识到更广大的世界,跟不一样的人去交往,我觉得这个对任何行业的人都是重要的,尤其是对于创作者和研究者来说。

疫情期间的阅读和写作

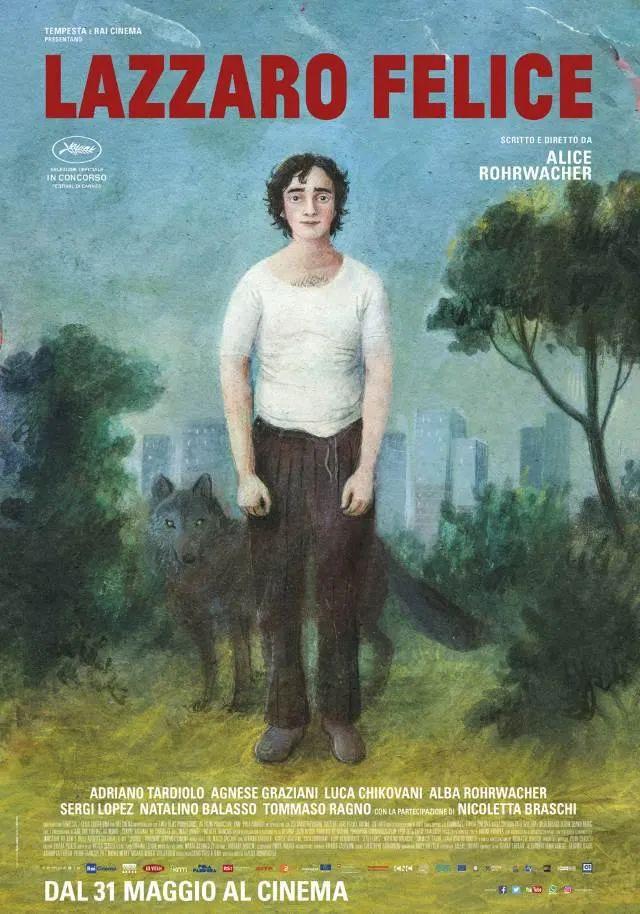

《幸福的拉扎罗》

疫情期间我也不出门,在家里读书、看电影、写论文、赶书稿,然后也会帮朋友校对一些文稿,或者帮朋友看看论文之类的。疫情对日常生活的影响其实不大,因为我平时也是基本都在家里。但是,心情还是很焦虑的,每天看新闻,看得很心痛,自己又无能为力。纽约的状况可能会越来越严重,医院医疗系统可能会瘫痪,甚至比武汉初期还要严重。在纽约的朋友们会定期通过网络连线,讨论彼此的论文,分享一些日常状况,试图疏解一下这种焦虑。

张泠作品