原标题:萨特告别40年:他如此焦虑于被遗忘,依然拒绝一切荣誉加身

文学报

萨特

1905年6月21日

-1980年4月15日

身为20世纪法国最重要哲学家、文学家之一的萨特,逝世于1980年4月15日,距离今天已告别了四十年。围绕着萨特的标签有许多,他与波伏瓦那段长达51年的“爱情契约”、他拒绝了1964年的诺贝尔文学奖,以及他的哲学思想体系。

萨特在文学史上的地位比今天读者想象中还要重要,西方学界许多文化类专著都曾表示,20世纪上半叶被认为是萨特时代。从萨特开始,其他作家或多或少受到了他的影响或站在他的对立面。卢卡奇甚至说,“存在主义已像大气压一样,到处存在,成为知识分子中占统治地位的精神潮流。”

从上世纪40年代发表小说《恶心》、哲学论著《存在与虚无》开始,到1964年他便获得了当年的诺贝尔文学奖,授奖词说,“由于他那具有丰富的思想、自由的气息以及对真理充满探索精神的著作,已对我们的时代产生了深远的影响。”然出乎瑞典文学院意外的是,该奖竟遭萨特拒绝。

瑞典文学院只好临时发出公告宣称:萨特的拒绝并不能改变诺贝尔奖颁赠的有效性,只是颁奖仪式无法举行。

诺奖官网信息,最后显示了萨特拒领。

多年后的一次对话中,萨特坦诚了自己对任何荣誉拒绝的内心想法——

我的深层实在是超出荣誉的。这些荣誉是一些人给另一些人的,而给这荣誉的这些人,无论是给荣誉勋位还是诺贝尔奖金,都没有资格给这荣誉。我无法想象谁有权利给康德、 笛卡尔或歌德一项奖,这奖意味着现在你属于某一个等级。我们把文学变成了一种有等级的实在,在这种文学中你处于这种或那种地位。我拒绝这样做,所以我拒绝一切荣誉。

对萨特的追逐曾流行于上世纪80年代的中国,那时人人以腋下夹着一本萨特为荣,人人以谈论萨特的一两句名言为荣。之后萨特在读者中沉寂了许多,或许就像评论家袁筱一所道出的内心困惑,“为什么一个能写出《墙》,写出《恶心》《词语》,写出《脏手》的他要写《辩证理性批判》这样连他自己都可能不知所云的东西?且不论对《辩证理性批判》进行怎样的解读(除了译者,几乎没有一个攻读法语语言文学的人能把这本书读下去)。”

理解萨特并不是一件容易的事,但他会一直以自己的方式存在于读者之间。袁筱一说萨特身上存在着强烈的责任心,从年轻时就开始焦虑于自己对当时世界的介入,同时焦虑于自己如何在离去后的世界依然形成关联。“这是他毫不犹豫地跨进《辩证理性批判》的原因:尽管他不怎么‘愿意谈论存在主义’,但是他意识到,如果不承认他为始作俑者的这张标签,一个世纪以后,也许他真的将失去他的在场,永远而彻底。”

袁筱一 / 著,华东师范大学出版社2019年

但萨特或许担心自己与这个世界失去关联,每当世界产生危机之时,重读萨特的作品都会产生某种相似性,召唤人类自主的勇气和意志,“二战”后存在主义成为青年人的思想主潮,重视作为个体的本质、意义、价值,用行动来证明来判断。在21世纪,人类依然需要用这样的方式来唤醒自己,去面对一个又一个猝不及防的灾难。

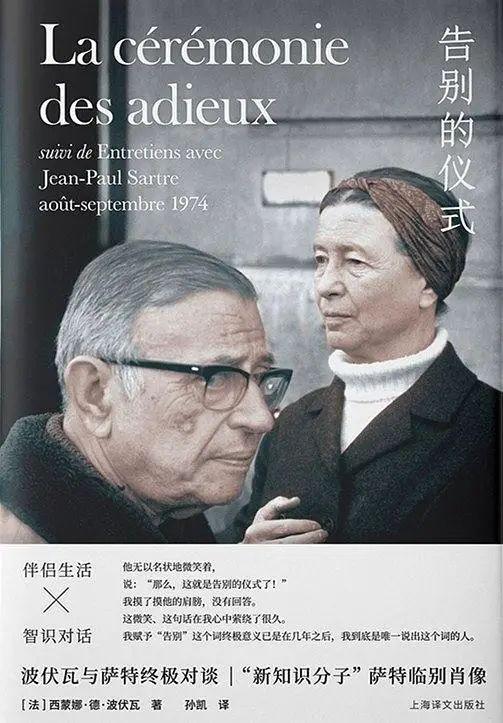

如果需要一个引导人来帮助我们走进萨特的话,那个人或许是难以绕开的伴侣,法国思想家西蒙娜•德•波伏瓦。

波伏瓦的房间,书架上有许多她和萨特照片

1970年,萨特65岁,他的健康已接近耗尽:高血压、视力下降、脑损伤、尿毒症……在各种病症的困扰下,萨特经常想到,这也许是他人生的最后一程了。

作为最接近萨特,也是对他而言最重要的女性,波伏瓦依据自己一直以来坚持写的日记,以及从朋友的笔录和口述中收集的各种材料,将萨特最后十年的生活写成了一本书。在这本名叫《告别的仪式》的作品里,除了巨细靡遗的工作和生活细节,她与萨特无数次敞开心扉的长谈也尽数呈现。长谈中,萨特回顾了自己的家庭、童年和求学经历,并且梳理了对文学、哲学、阅读、写作等诸多主题的思考。

下面选取部分片段和大家分享。波伏瓦逝世于1986年4月14日,她和萨特的忌辰日仅相隔了一天。

阅读是我们生命中不可或缺的东西

波伏瓦:当时您只读小说吧?啊,不,显然您也读哲学。

萨特:或者历史。

波伏瓦:已经读了不少历史书吗?

萨特:是的,不过只是当时的人写出来的那种历史书,轶史或传记。比如说我读过关于德雷福斯事件的不同作品。我读了不少历史书,这也很符合那个哲学观:应该关注历史,历史是哲学的一部分。

波伏瓦:您读了许多传记。萨特:是的。

波伏瓦:在这方面,我们俩有共同的兴趣,很多书是我们一起读的:事实上,我在《岁月的力量》中列出了已阅书的名单。

萨特:通常是一本书我们俩读,还总能展开讨论。

萨特和波伏瓦常出现在巴黎花神咖啡馆

波伏瓦:是的,经常讨论。

萨特:一些小说或真实人物可供我们参考。

波伏瓦:是的,所有这些阅读都是我们生命中不可或缺的东西。

萨特:是的,应该指出,这带给阅读另外一种附加的意义,即那时候,一本书是属于我们俩的。

萨特:我们在占领时期读了些什么?

波伏瓦:我知道当时我们读了《白鲸》。但总的来说我们没有美国书了。

萨特:没有美国书,没有英国书,也没有俄国书了。

波伏瓦:那我们当时读了些什么呢?

萨特:我们读法文。

波伏瓦:没有什么重要的法文书出版啊。

萨特:我们读以前没读过的东西,也重读以前读过的。

波伏瓦:我们不再读新书了,就是如此。

萨特:还是读了不少的。

萨特:我的第一次旅行就是我们俩一起去西班牙。这事儿真让我高兴,旅行生涯开始了。

波伏瓦:越过国境,对您有什么影响?

萨特:这件事让我成了一个大旅行家。一旦越过一个边境,我就能越过所有的边境,结果,我就成了一个大旅行家。那个边境叫什么来着?

波伏瓦:我记得我们是由菲格拉斯过去的。它不完全是边境,但我们是在那儿下的火车。

萨特:在那儿我们第一次看到了海关职员,结果乐疯了。我们在菲格拉斯高兴得不得了。

波伏瓦:啊!记得那是一个奇妙的夜晩,尽管菲格拉斯是个糟糕的地方,景色完全谈不上美丽——同年我又去了一次——我们住在一个小客栈里,兴奋极了。不过,这完全不是您梦想中的旅行。因为这个旅行同我在一起……

萨特:啊!这是很好的!

波伏瓦:但完全没有您向往的冒险成分。这是一次很乖的旅行,两个大学里的年轻人,没什么钱。

萨特与波伏瓦在埃及旅行

萨特:冒险成分出现在梦里,而在现实中我逐渐除掉了它。从第二次旅行开始,冒险的动机就完结了。我在摩洛哥时——我的小英雄们在那儿进行过英勇的厮杀,就已经完全失去了会有什么事落在我头上的想法。而事实上的确什么也没发生。

波伏瓦:那么?

萨特:我认为,旅行首先是发现城市、发现景致。当地人物是随在后面的。发现我不了解的当地人。我从法国来,我对法国也不是太了解,或者说了解得很少。那时我还不知道布列塔尼。

波伏瓦:您对法国几乎一无所知,我也一样。

萨特:蓝色海岸。

波伏瓦:您对那些较早的旅行还记得什么?

萨特:我欣喜若狂,这是肯定的。它为我打开了另一个维度。我们感觉到自己多了一个维度,一个外面的维度,存在于这个世界的维度。法国成了一个让我们变得狭隘的信封。

波伏瓦:对,法国不再是绝对的中心。我想,摩洛哥之旅对您来说也是极为震撼的。

萨特:这是一个完全不同的世界,不同的文化观念,不同的价值。那儿有利奥泰的后代,还有苏丹……一般来说,我们法国人同普遍意义上的法国人交往。我们并未住在阿拉伯人的城镇里。波伏瓦:我们太与世隔绝了。不过,比如在菲斯,我们除了睡觉之外很少离开阿拉伯城镇。

当波伏瓦成为人们关注的焦点时,萨特更愿意在一旁默默注视她

波伏瓦:您还记得别的好玩的事儿吗?

萨特:我们同博斯特一起在希腊旅行。那是一次很美好的旅行。我们常在露天睡觉,例如,在德洛斯。还有一个岛,我们在那儿看到了希腊的布袋木偶戏。

波伏瓦:我想您指的是茜拉岛。

萨特:是茜拉岛。然后是在希腊的乡下。我们很乐意在野外睡觉。

波伏瓦:啊!隔一夜就在外面睡一次,我想。萨特:隔一夜睡一次,是的。波伏瓦:没有帐篷,什么都没有。特别是那个美丽如画的小城,我忘记了名字,斯巴达附近的一个小城,那里有拜占庭教堂。我们睡在一个教堂里,早晨起来时,周围全是农民。啊,是我在说,本来应该让您说的。

萨特:啊,不,我们一起说,这是我们共度的一段时光。总的来说,这些旅行没有什么节外生枝。我们平静地做着该做的事。我们在外面观察着人们。从巴黎开始,这些旅行富有资产阶级情怀,但深入到国度中后,就没那么多资产阶级情怀了。比如说,我们会在露天睡觉。

波伏瓦:是的,因为我们没有钱。

[法]西蒙娜·德·波伏瓦 / 著

孙凯 / 译

上海译文出版社2019年

这是我的第一本——也许是唯一一本——您不会在交付印刷前读到的书。整本书都是为您写的,却和您无关。

——波伏瓦

新媒体编辑:郑周明