原标题:海上学府:五个复旦人的百日环球记

原创 复旦人周报 复旦人周报

“我亲历着这个星球上的山川湖海。”16级心理学系的陈芷蓉这样形容旅途中的感受。

在海上学习的时间里,早起看日出已然成为陈芷蓉生活里的一个仪式。晚饭时坐在甲板上,每天都可以享受日落。这些自然中每日上演的剧目常被城市中营营役役的我们所忽略,却真实构成了“海上学府”的学生们的日常——太阳撞碎漆黑的天空,继而跃出遥远的地平线;脚下的海域也有着性格,正如海水有着不同的颜色、波纹,连每日浪花翻腾的幅度也有着细微的差异。

对这群漂泊在海上的“求知者”而言,印度洋是温柔的,像一块平静而蔚蓝的绒毯;太平洋则拥有一种深不见底的蓝,需要屏息凝神,去感受跌宕。

记者丨舒钰嫣 王妤宁 金雨丰

文丨舒钰嫣

编辑 | 马纯琪 王欣怡

| 本文共6562字,预计阅读时间 8 分钟

每个学期,一艘名为“环球奥德赛号”的邮轮都会载着来自世界各地的六百余名学生及百余名老师,开始长达三个半月的航程。在这一百余天内,它将穿越四个大洋,沿途停靠十几个国家,航程几乎环绕地球一周。

这艘邮轮隶属的“海上学府”是由香港船王董浩云创办的海上游学项目,也是复旦常设的校级交流项目。每年,在董浩云设立的C.Y.TUNG奖学金的资助下,将有三名分别来自社政、国政和哲院的复旦学生通过选拔,踏上这段“漂泊”海上的旅程。

01

海上学习·探索与渴求

“海上学府”与各美国高校合作开展教学活动,学生需要在美国高校系统中选择4-5门课程进行修习。对这所“海上的美国大学”而言,为鼓励老师在设计课程时将学术内容和沿途考察更好地结合,几乎每门课都设置了相应的田野调查项目。每当邮轮在沿途的各个国家靠岸,学生们就有机会离船去体验一场和当地的风俗文化的“约会”。

在“Psychology of human sexuality(性心理学)”课程中,陈芷蓉和同学们在南非进行了田野调查。他们先对接了南非当地的性与性别组织,在相关人员的带领下参访当地不同的社区。结束调查回船后,他们会就自己的所见所闻展开激烈的讨论,并撰写调查报告或论文。

“Field research并不是走马观花式的游览,它意味着我们有明确的目标和主题,在导师的带领下开展探索。”陈芷蓉说。

在“中美关系”课程的田野调查中,一名美国教授领着他们这些来自中国的学生游览了上海外滩。这位教授深谙上海文化,对外滩各个建筑的历史如数家珍。当师生走过跨越百年的外白渡桥,驻足于灯火璀璨的十里洋场时,教授便将国际文化进入到上海的各个历史节点、这些节点上人们的生活面貌,向学生们娓娓道来。对于常住在上海,却未曾对其历史给予特别关注的陈芷蓉来说,这是“上海崭新的打开方式”。

与陈芷蓉同期参加2018年秋季航线的党森也有类似的感受,他说“海上学府鼓励每一位参与者做一名travelor而不是tourist,带着一种探索未知、沿途考察的心态去往一个个国家”。身为国际政治专业的学生,每到一个国家前,他都会阅读相关的政治学文献、观看影视资料、用船上的龟速网络浏览报刊,到港后则会观察当地的物价结构、政治态度、治安状况等基本情况,以期更深入地了解一个国家的政治历史和文化风貌。

党森和外国朋友在上海南京东路开展考察活动

“那时的我自带一种‘周游列国’的心态。”他说。尽管如今回想起来,当时的各种思考无不是基于所学的三脚猫社会科学知识,实在幼稚,但他仍常常怀念起那时候的书生意气。

谈起在“海上学府”的学习时光时,那种“求知的饥渴感”令陈芷蓉记忆犹新。为了更好了解当地生活,在下岸的有限时间里,她和同伴们不放过任何一个和native people交流的机会。夜晚,她和几个伙伴常常聊到两三点,然后在清晨四点迎接一场日出。那段时间,睡眠的缺乏让她感叹自己处于一种“不要命”的状态,而这种求知的饥渴,在陈芷蓉看来,是之前从未感受过的。

除了田野调查,船上的美式课堂也给“漂泊”的海上求知者们很大的冲击感,从而不断激荡着思考与反思。在“中美关系”的课堂上,陈芷蓉学会了切换“观看和审视历史”的视角,“中国近代史在我们看来是反压迫、反侵略的历史,而在美国教授看来,是打开中国市场,与中国人做生意的过程。”

除了政治视角的差异,文化视角的差异也使陈芷蓉无法忽视。当时课堂上的一位自费参加游学项目的白人老奶奶,在看完关于中国历史的纪录片后以高声喊道:“美国是民主自由的,中国不尊重个体性。”这是陈芷蓉第一次亲眼看到外国人用如此“正当”的理由批判祖国。她怀疑,那位白人老奶奶也未必了解真正的民主自由是什么,未必了解自己的国家是什么样的。在听见了这样的声音后,她开始意识到反思的重要性,意识到要更加客观地看待自己的国家,也更加客观地看待别人的国家。

船上课堂也拥抱着更加开放的对性文化的态度。“在复旦也有一个相对宽松的讨论氛围,许多课程也会论及性少数、性别、性,但船上的氛围更加开放。”陈芷蓉说。在“性心理学”课程中,教授从解剖学讲起,话题涉及生育、性唤起、性高潮,性别、社会性别、性取向、性教育,以及与性相关的法律、道德、宗教、伦理问题,包罗万象。课堂上,学生以小组为单位围绕给定的主题进行讨论,毫不避讳地谈及各自的性经历、性生活,也不避讳oral sex等各种形式和俚语。“冲击感”,陈芷蓉这样形容自己的上课感受。

“环球奥德赛号”上容纳所有人的教室

参加了2017秋季航线的路畅对“现代女性研究”这门课的老师Sarah Sloane印象非常深刻。每堂课上,她只要通过一个简单的引子,就足以激发起学生们丰富的反思和联想;在路畅看来,她讲解的不仅是小说和诗歌本身,还有它们背后蕴藏的文化的本质和复杂的人性。

这门课的期末的作业是用任何形式回答这样一个问题:“Why we are lucky to be on this ship?” 路畅所在的小组采访了船上几十个人,用收集到的答案剪辑出一个Podcast:答案是五花八门的——有人感激父母与出身,有人庆幸生于和平时代,有人归诸对上帝的信仰。一位美国女孩说,她永远都感激越战时母亲没有在逃难的船上放弃她,而是坚持把她健康地带到了美国;一位男孩的祖父母曾是海上学府的船员;一个中国女孩则说,不应该讨论这个问题,每天醒来还能看见蓝天就很幸运了……

这些答案带给路畅震撼和触动,问题看似简单,却实则关乎人的信仰和对世界的根本认识。她不记得自己当时是怎么回答的了,但如果现在再问她一遍,她会说“是因为无法预知的运气和对身边所有人的感激”。

02

文化盛宴·求同与存异

当肤色不同而背景各异的同学、老师聚集在一起,各种异质的文化就在有限的空间中发生了奇妙的碰撞,激发出更多的机会来深入了解文化的多样性。在教学活动之外,学生们可以在船上体验到学生晚会、学生社团节目表演、交流会、拍卖会、运动会等形式各异的课余活动。

旅途将近尾声时,船上会例行举办Culture show,每个学生都将有机会展示自己国家的文化:夏威夷舞蹈、墨西哥交谊舞、波兰语rap、日本武士群刀舞应有尽有。陈芷蓉也和伙伴们精心准备了一项中国传统节目——舞龙。在越南时,她买到一条残破的“龙”,用大量的胶带、木棒重新修补、组装,和搭档在教室里熬夜练习了数个礼拜,终于在演出时博得了满堂喝彩。

在她看来,尽管传统文化在现代青年人中呈现逐渐流失的状态,但真正走出国门,站在世界的舞台上,向抱着好奇的“国际观众”展示最原汁原味的中国文化的过程让人“深深引以为豪”。

culture show 中的舞龙表演

同样享受着船上的学生社团带来的“文化饕餮”的还有参加了2020年春季航线的颜月皓——他在船上加入了一个Jam Club。他和Jam Club的相遇是一场“月下奇遇”:登船后的一个夜晚,他在甲板上练习口琴时偶遇了一群口琴爱好者,他们从未见过颜月皓手中的半音阶口琴,又对此很感兴趣。颜月皓为他们吹奏一曲后,他们便熟识起来。还有一天晚上,这群朋友敲开了颜月皓的宿舍门,围着他跳着“诡异的舞蹈”,并兴奋地告诉他:“Yan!We set up a cult! And you are our leader!!!(嘿!我们成立了一个“邪教”!现在你是我们的领袖了!!!)”

而在陈芷蓉看来,中国女孩Rong和她的茶社已经成为了船上的一个标志。这位来自中国福建的女孩,由于家里从事茶生意,从小时候就过起了“以茶为友”的生活。而这种生活也催生了她明确的目标——传承并将茶文化推广到美国。“净壶”“温具”“置茶”“冲泡”“奉茶”……在茶社活动中,她细致地为来自各个国家的同学演示泡茶的过程,耐心解释每一个步骤的意义。与Rong交流时,茶文化的内涵总能在不知不觉中深入人心。不仅外国朋友对此啧啧赞叹,平时常喝茶的陈芷蓉也坦言,在遇到Rong之前,自己对祖国的茶文化并没有如此深的了解。

党森则主动请缨担任了“Asian-Pacific And Islands Students Union”学生组织的副会长。这个组织主要负责以会议的形式,邀请环太平洋国家的学生们对不同的议题进行讨论。第一周的议题是“identity”,每个人都要选择三个词形容自己的身份。尹思薇也参加了这次会议,她发现,来自中国的同学选择的三个词中必含有“Chinese”,但是其他国家的同学就不一定会将国籍作为自我身份认知的一部分。这让她感受到,中国同学的国家和民族意识对比其他国家而言更为强烈。

船上还有许多麻将爱好者,他们邀请党森为他们讲授中文数字,以了解麻将文化。但在加入他们后,党森发现国粹麻将在全球化的过程中,也不可避免地在各地本土化了。美式麻将的规则与中国完全不同,他们在胡牌的同时还要大喊一声“MahJong”,类似于美国口语中的“bingo”, 他所能承担的也只是些汉字教学的工作。

不同文化背景也滋生矛盾,让海上旅行者们去进一步审视自身在全球化中的位置。路畅回忆起自己在船上遭受过“冷眼”:住在路畅邻近船舱的男同学就曾故意违反规定,把吃剩的盘子拿出餐厅,放在她的船舱门前,与其他男生一起敲门取笑她,一切只因为她来自亚洲。但最后,路畅与坚决捍卫她的室友一起,将盘子放回了这名同学的船舱门口。

“环球奥德赛号”上学生所住船舱的窗户

这样的状况在课程中也偶有发生。在陈芷蓉参与的“全球研究”课程中,老师提到了中国广告牌的翻译乌龙现象,比如将“小心地滑”译成“carefully slide”,随即在课堂中嘲笑了中国人学英语的“丑态”,这让在场的中国学生感到非常不适。创立茶社的中国女孩Rong立马冲上讲台,反驳道“个别的翻译错误不能上升至对群体的指责,因此这样说是不合适的”。随后,老师仅仅在国际学生组织中和中国学生道了歉,但并未纠正课程内容,这令陈芷蓉颇感遗憾。

此外,船到达每个国家的港口前都会安排一场行前演讲,邀请船上来自这一国家的学生介绍当地的文化、气候、交通及一些注意事项。但即将达到上海前,却没有中国学生进行分享。陈芷蓉对此感到诧异,她去找负责人询问,却没有得到应有的答复。直到行前演讲开始前一个小时,负责人才临时告知陈芷蓉与另一位男同学去准备这次分享。

“我们在船上一直有一种被轻视和被忽略的感受,很多东西要自己主动去争取、去提出。”陈芷蓉虽然有些委屈与气愤,但她仍然认真准备了这次分享,因为她深知这是一次难得的向大家展示祖国真实面貌的机会。值得欣慰的是,国际学生们同样也愿意接受他们所传达的信息。她的选择是正确的。

“环球奥德赛号”到达上海陆家嘴的港口

虽然身份背景的差异带给了陈芷蓉许多不佳的体验,但她也认为,就像政治哲学中“合理的不同意”理论,一个观点并不能为所有人理解。不同的观点客观存在,人们虽然存在着不同,仍能相互理解,求同而存异。

03

环球旅行·人类与自然

在印度北部的加萨梅尔,陈芷蓉与同伴们体验了一次沙漠旅行。他们骑着骆驼深入到了沙漠的腹地。那是她第一次看到“月出”,在一望无垠的沙漠里,地平线显得格外清晰,晚上,星星先亮,然后月亮才出来,这是她在城市生活中未曾体会到的奇遇。沙漠没有灯,她和朋友们围坐在篝火旁,一起吃烤羊肉。风吹得羊肉上都是沙,只能用手抓着吃,没有地方洗手,就将手放进沙里,等手干燥了再将沙子拂去。“那是非常粗糙、非常原始的一种状态。”陈芷蓉回忆说。

夜深以后,当地的带路人领着他们去露营地不远的沙坡上闲坐,他们在沙坡上聊天、玩闹,从柔软的沙坡上滚下。他们再次站起来时,眼、耳、口、鼻、头发里都是沙,口袋里几乎可以抖出三斤沙子。陈芷蓉感到,自己就是沙漠本身,人和自然没有隔阂地融为一体。

在沙漠的篝火旁,一位老爷爷向尹思薇讲起来自印度的古老的故事,也借此谈起印度、巴基斯坦之间的关系。在此之前,一位旅行社的工作人员和她提到,“虽然我跟巴基斯坦的人并不熟,我也知道我们是同一种民族,但是我天生就带着对他们一种仇视和恨意。”但在这片距离巴基斯坦只有十几公里的沙漠里,这位老爷爷送给尹思薇以及伙伴们一句话:“太阳在中国升起,在印度的上方变成正午,然后在巴基斯坦落下。”在自然里,太阳没有差别地轮转,人与人也是一样。

印度萨加梅尔地区,沙漠里的日落

对于这近一百多天的旅行,尹思薇形容道 “旅行之大在于扩展视野”,在这些千奇百怪的地貌奇景背后栖息着的是不同民族秋千着的呼吸脉搏、是一个国家民众最无染的生活状态。

在南非,巨大的贫富差距给尹思薇留下了极难忘却的记忆。在开普敦市中心遍布着繁华的商业街,有着美丽的海滩。但慢慢离开市区,各种铁皮搭建的破房子就会映入眼帘,她感慨,“那些房子是违章建筑,但却是他们的家”。

同样,令党森记忆尤深的是印度严重超出环境承载力的人口问题。印度的人口密度是我国的四倍,党森发现,在印度的城市里,除了房间深处和偏僻角落,其余地方没有一刻是安静的。人口问题同时也滋生了更多的社会问题,许多印度的女孩因在生理期因负担不了卫生用品的费用而患病,而看病则更是难事。

路畅在加纳的旅行中则探访到一个名叫Global Mama的组织。该组织是美国人专为女性开设的手工制作小工厂,所有的员工都有相应的保险和工资保障,“fair trade products”成为了工厂的产品标识。这里的女员工告诉路畅,家中只有她在外工作赚钱,而工作后她在家里的地位得到了提高,丈夫也对此表示支持并感到开心。

位于加纳地区的 Global Mama 工厂

同时,旅行也能让人了解更多其他国家的人民看待中国的方式。党森在越南时参观了越南战争时期南越政府的总统府,其大厅地毯的巨大图案是一条龙,提示着越南与中国之间的联系之深。而在当地的一家钟表店,他发现店中表盘的背面贴着“中国制造”的汉字标识和生产厂家,于是他问店主这些表是否是中国制造的产品,店主却回答他说“不是”。店主的否定回答引发了党森的持续思考。

在陈芷蓉前往南非当地的寄宿家庭时,沿途的小孩只要看到中国人的面孔,就会模仿李小龙功夫的姿势,并用两只手把眼角提着向上拉,“在他们眼里中国人就是这样的——会功夫、眼睛小”。寄宿家庭的主人则问陈芷蓉“中国人是不是全都是和尚?”陈芷蓉先是感到震惊,然后耐心向他们说明。但她慢慢发现,自己也无法解释清楚自己的国家是什么样的。那天晚上,陈芷蓉因心情复杂而难以入睡,一直觉得自己就是和尚和李小龙。她告诉自己“以后要多了解自己的国家,在面对偏见与误解时,才有能力向别人澄清”。

在漫长的旅行中,路畅表示“世界生活在巨大的差异里,这种体验给人沮丧,但也给人以孩童般的好奇”。而她觉得,正是出于这份好奇,人们得以打破安全感的束缚,去寻找吸引自己的生活状态,在这个过程中慢慢解构所谓一马平川的、随大流的人生规划的意义,消解日常所带来的焦虑不安。

尹思薇曾因为陌生感而对非洲国家及当地人感到恐惧,旅行之后的她却发现,彼此都是同一颗星球上的同一类物种,共享着爱、善良与尊重。她学会了不带刻板印象地去看待一个文化,更加懂得了倾听、尊重和理解。她感慨道,“在当今这样一个非常全球化的世界里,每个人之间都息息相关。”

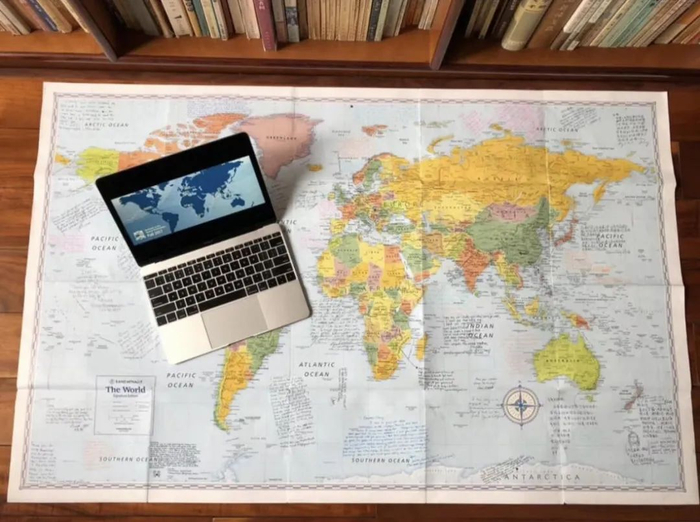

在旅行中被路畅做满了标记的世界地图

海上的旅途丰富多彩却也终将结束,每个人最终都会回归普通的生活。刚回来时,陈芷蓉感到很难适应,她仍然延续了船上那种时刻保持敏感、准备发声的状态。她形容那时的自己是“仍带着革命的激情在过普通的日子”。并且,由于旅途中接触了许多宏大的概念,见识与视野更开阔了,她甚至开始对身边的环境抱有一种傲慢。

但随着时间的流逝,过去的经历慢慢沉淀了下来,内化到她自己的世界之中。她开始体会到一种真正的谦卑感,“去了越多地方的时候,你才意识到,你还有更多的地方没有去到”。这个世界的复杂性已经在她面前展开,但是要理解这种复杂性,要真正用行动去改变这种复杂性,她还需要用更多的知识来武装自己,把它们和过去的经验结合在一起来思考。只有这样,才能去面对未来更多的事情。

因此,从“海上学府”回来后,她旁听了很多政治、法律、哲学、社会学的课程,有意识地去接触打开这个世界的不同视角。她也选择了自己参与这个世界的方式,今年毕业后,她将前往国外深造,学习心理咨询。

在船上的最后一天,许多人拥到甲板上欣赏日落

每年,来自世界各地的求知者们满怀期待地踏上这场动人的“奥德赛”,但漂泊从来都不是终点。启程的目的,是为了更好地回来。

正如曾在海上学府游历求知的复旦人和1963年来与此项目结缘的73000余名探索者一样,未来,“环球奥德赛号”还将载着更多的憧憬,向世界的下一处启航。

微信编辑:金雨丰