原标题:陈丹青:文艺复兴壁画,全看瞎编的本事

理想国imaginist

如今的画家,最重要的职能是什么?也许你会说,把美从生活中提炼出来,让艺术成为艺术。

但是在十五世纪,我们熟知的传播媒体尚未诞生,教堂是美术馆,也是电影院;教堂里的壁画是故事书,也是滚动的胶片。

而这个时候的壁画家不仅要身兼编剧、导演、演员等多重角色,他还有一个更重要的职能,那就是一个会讲故事的人。

1452年,当被后世称为壁画界大腕的弗朗切斯卡面对三面空墙,横跨千年的传说故事该如何布局?又该如何叙事?

幸好,这些故事遇到了一个全能而大胆的画家。

“500多年后,传说失效了,所有人进入教堂,只为瞻仰弗朗切斯卡的才华——我猜,他早就知道:他的画,比他描绘的传奇更有魅力。”

威严的倒影

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡

局部第三季 | 第7集

讲述 | 陈丹青

公元1452年,达·芬奇诞生,同年,36岁的皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡接手《真十字架传奇》的庞大工程。

要论掌控鸿篇巨制,日后的达·芬奇无法和这位前辈较量。

认真说,达·芬奇不是壁画家,而是另一路神仙,照现在的说法,他是超前的实验艺术家。

他试图在干的墙面上实验壁画,结果画完后,在他活着的年代,颜料就不断地剥落,最后剩下一团模糊的痕迹,那就是他唯一的壁画《最后的晚餐》,后世大讲特讲,至今是米兰著名景点,每天围一堆游客拍照。

回到十五世纪,公认的湿壁画超级大腕是弗朗切斯卡,还有第九集将会讲述的曼坦纳。

1.

三面白墙的排兵布阵

经营位置、谋篇布局,是中国人熟悉的词语。但是文人画的篇幅大致就在手臂挥动的范围之内,庙堂壁画,可就大了。

《局部》第二季的《药师经变图》多大呀!所以壁画家开工头一件大事,就是一大堆宗教故事如何布局,如何安放。

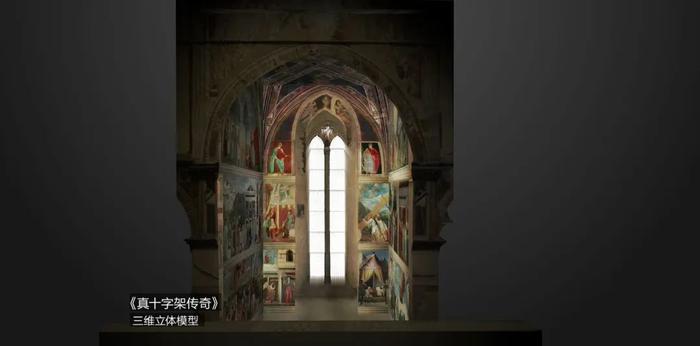

此刻我站在阿雷佐城的圣方济各教堂。大家看吧,《真十字架传奇》全局有多大。

当年弗朗切斯卡走进来,三面空墙。他被委托的十二个故事怎样布局?怎样叙述?

五百多年后,问题变了,几乎所有观众会问:这些画讲的是什么呢?

顾名思义,这是围绕十字架的典故和传说,一半以上来自圣方济各教派信以为真的编造,每幅画讲五分钟,你就会晕头转向。

总之,每个文艺复兴壁画家必须解决两个难题,一是布局,一是讲故事。布局,是为了讲好故事,讲好故事,还看你怎样布局。《真十字架传奇》是二者相得益彰的典范。

本雅明有篇文章叫做《讲故事的人》,说是现代小说出现之前,人们认知历史、交流经验,全靠世世代代讲故事。

现在的孩子呢,不太可能听爷爷奶奶说故事了,可是人类的天性,渴望故事,这就是为什么今天的年轻人昏天黑地看视频、听音频。

古人说故事远比我们自由,简直神乎其神,说着说着就嗨了,发挥、渲染瞎编。

木心最佩服说书人柳敬亭,说他讲的《水浒》要比施耐庵原著还要精彩。其实木心怎么可能听过柳敬亭,他的意思是:故事,还看谁在说。

同样道理,其实文艺复兴壁画,全看瞎编的本事。可惜,本雅明没提到讲故事的大画家。

壁画跟着各种墙面形状走,墙面就是故事,故事就是墙面。哪些画毗连,哪些画隔开,大有讲究,大费周章。

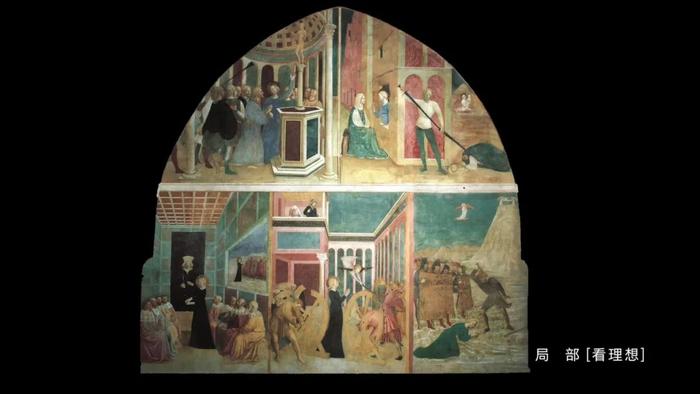

早先的规矩是从上看到下、从左看到右,挨着顺序画,挨着顺序看,马索利诺的《圣凯瑟琳生平组图》,就是这样。

到了弗朗切斯卡,他的画家意识抬头了。他放弃了顺序,把故事在墙面上打散,可是墙面太大,你的构图是否可行、好看,不可能直接上墙摆弄。

为了预先测试效果,据说是他领先用了“模型法”,类似今天的电脑三维图和房地产小模型,五百年前这么做,不但务实,而且前卫。

可惜,他的模型没有留下来。

现在来看祭坛背后三面大墙:弗朗契斯卡最终用了什么办法呢?非常大胆,而且大气,简单说,就四个字:隔墙对应。

东墙、西墙,各有三幅横贯平行的大画,一幅叠加一幅,层层向上,直到拱顶。下端两大画面,东西对应:东墙是《希拉克略战胜库思劳》,西墙是《君士坦丁战胜马克森提乌斯》。

中层两幅大画,同样彼此相望:东墙是《真十字架的发现》,西墙是《示巴女王与所罗门王会见》。

再往上,画面直达拱顶,布局也对称:东墙是《荣举十字架》,西墙是《亚当之死》。

可惜位置太高,看不清,平看效果只能借助画册。要是给我梯子,真想爬上去仔细看看。

南墙被拱形窗户分为左右两大块,分布六个画面,由下而上看,东侧是《受胎告知》《犹大受刑》、先知人物,西侧是《君士坦丁做梦》《西罗亚河被拆毁》、先知人物。

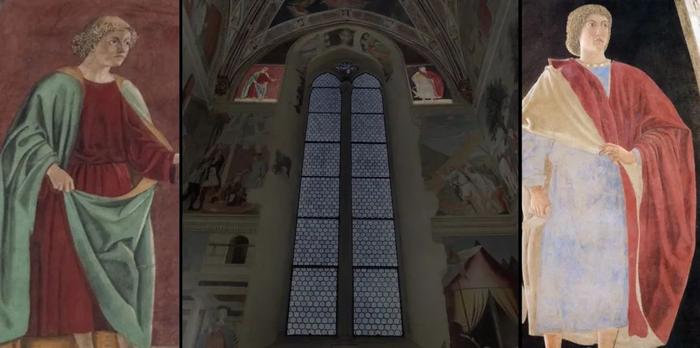

退远看,南墙上端左右各站一位先知,对称,均衡,压住下端四个画面。

2.

传奇消散后,壁画仍不死

好了,三面大墙,十二个大画面,有亚当夏娃伊甸园的传说,有受胎告知的圣经典故,有东罗马西罗马教会合一的史实,有当年的十字军东征……等等等等,你转着脖子看,起点到终篇的顺序在哪里?答案是:没有顺序。

弗朗切斯卡很清楚,这些故事的内容贯穿逾千年,不可能,也没必要顺序解读。既然故事不连贯,正好给了他自由,打破旧规。

五百年后,艺评家罗伯特·休斯这样写道:

毫无疑问,弗朗切斯卡最为永恒的作品,是《真十字架传奇》。他根据的不是圣经,而是圣方济各教会那些不可置信的愚蠢故事。

我怀疑,今天只有千分之一的人知道……当然,我第一次看见时,也不知道在讲什么。

接着,休斯陈述了十二个传说的复杂典故,继续写道:

对二十一世纪的参观者来说,十字架故事是否可信,不再是问题,因为没有人再相信了。

剩下可信的、抓人的、优美的,而且是真实的事物,就是绘画本身,即由弗朗切斯卡的眼睛和手而造就的、经过高贵整理而清晰连贯的画面……

休斯是现代批评家,当然不主张绘画的叙述性。但他反感纽约现代主义评论家格林伯格,后者在二十世纪七十年代不可一世。

他宣称:真正的绘画排除任何叙述,唯一标准是看造型、色彩、线条。在这种主张下,当然,最极端的例子,就是抽象画。

但休斯提醒道:弗朗切斯卡不这么看问题,十五世纪的观众更不这么看问题。他说:

故事必不可少……然而在弗朗切斯卡画的愚蠢故事面前,纯粹形式主义中潜在的伪神圣,第一次从我身上完全褪去,从此,当我诧异某件作品在讲什么故事时,再也不会感到窘迫了。

“纯粹形式主义”的“伪神圣”,指格林伯格的现代美学的傲慢——要我说,那是美学的愚蠢——休斯的意思是说,他自己也曾抱有同样的“伪神圣”,看不起绘画的叙述性,但弗朗契斯卡用“绘画本身”说服了他。

他热情评价《真十字架传奇》:“坚如磐石、阿波罗的形式和沉静,歌唱般的色彩……”

他甚至为弗朗契斯卡追加了二十世纪的词语,认为他是“永恒的超级形式主义画家”。

然而伟大的古代艺术家个个精通所谓“形式”,因为古画的形式莫不来自叙述的需要。所以罗伯特·休斯说:“故事不必可少”。

想想看,如果没有12个传说,哪来《真十字架传奇》?

这都是现代人的闲话。回到弗朗切斯卡的年代,他确信每个“愚蠢的传说”,没有信仰,就没有文艺复兴的绘画,同时,他又确信自己的才华,没有才华,同样没有文艺复兴绘画。

500多年后,传说失效了,所有人进入教堂,只为瞻仰弗朗切斯卡的才华——我猜,他早就知道:他的画,比他描绘的传奇更有魅力。

3.

威严的战争画

什么是弗朗切斯卡的魅力?我想了很久,不管诸位是否同意,选一个词:威严。

我所谓威严,倒不是指他笔下的面容和神情,虽然他画的每个人都有一股子神圣的凶相。此事与美学无关,而是与生俱来的气质。

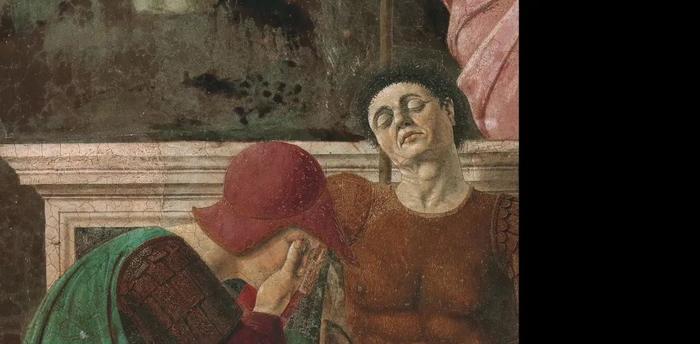

看来,弗朗契斯卡是个严肃刚正的人。想看看他的脸吗?这幅《基督复活》石棺前睡着的士兵就是他:好大的本事,他怎能对着镜子,画出闭上眼睛的自己呢?

他的布局,他的造型和用线,带有严整的均衡感、数学性,这是十五世纪文艺复兴绘画的热点和时髦,正和他的气质对路。

他三十六岁接手《真十字架传奇》,正当英年,气势格外豪壮,三面大墙通篇弥漫威严之感。相比菲利普·利辟无限温柔的圣母,弗朗契斯卡以母亲为原型的《圣母怀子图》也有威严之感,令人肃然。

另一个历史层典故,可能扩张了他的威严:15世纪基督教文明盛行军事性,十字军东征要动员各个城邦,东征讨伐的势力之一,就是圣方济各教会。

弗朗契斯卡因此为他的战争画赋予宏大的仪式感,甚至带有军人的气质:刚毅、挺拔、决断而无情。

乌切洛的厮杀场面,是一个画家的想象,是透视法的狂欢,弗朗契斯卡却像战场上的过来人,处处捕捉征战的细节:直指前方的将领、士兵与长枪的布阵,奋然过河的战马和勇士,一剑刺向喉咙。

整个画面,杀气腾腾,一股子刀兵气。

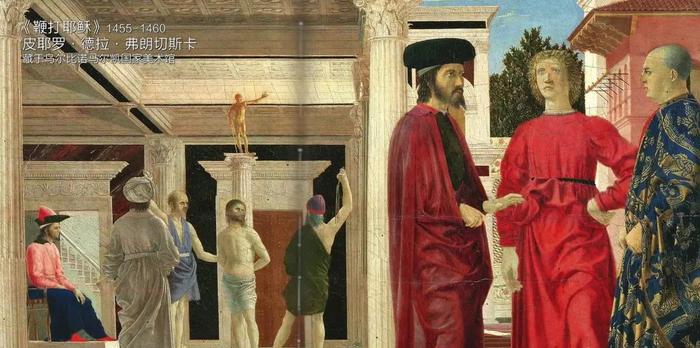

弗朗契斯卡深通透视法,晚年还有专著。他的《鞭打耶稣》被公认为透视法经典。

但在《希拉克略战胜库思劳》的巨大画面中,他摒弃透视,营造平面感,塞满了人物,凸显两军蜂拥拼杀的密集度。

这幅画色彩比乌切洛的《圣罗马诺战役》更明快,而格斗的情节,更为逼真,而且残酷。

这是文艺复兴的谜。他们画杀戮、死刑、惨剧,可是总能画得是像庆典,惊人地华美。

两百年后,伦勃朗的《夜巡》、委拉斯开兹的《布列达的投降》,算得宏伟壮观,拿来这里,小巫见大巫。

可是五百年来,《真十字架传奇》隐在阿雷佐小镇,那两幅名作被史家连篇累牍地说,而且挂在都市美术馆,年年万人瞻仰。

4.

是画家,也是编剧与导演

事情不止于此,《局部》第二季已经提醒过大家,时间在古代绘画中的神奇作用。

文艺复兴时代没有任何其他传播媒体,我们现代人的电影和电视的部分视觉效果,必须在单一的画面中尽可能施展。

这时,画家并不仅仅只是处理空间问题,而是要兼顾类似编剧和导演的职能,把绘画起到类似长镜头和分镜头的叙事功能。换句话说,十五世纪的百姓进入教堂,等于去看电影。

请看,除了伟大的布局,弗朗切斯卡在画中精心分布了不同的时间段。东墙的《希拉克略战胜库思劳》,从左到右是开打、厮拼、制胜、受降的全过程。

西墙的《君士坦丁战胜马克森提乌斯》,从左到右是列队、布阵、出发、挺进的全过程,其余画面的时空设置,同样如此。

而弗朗切斯卡调动的手段仍不仅仅在此。

在文艺复兴时代,自然界只是壁画的装饰性背景,独立的风尚未出现,但弗朗契斯卡是一个卓越的风景观察者。他描绘自然的境界,独此一家,此后的欧洲风景画,奇怪,再没出现过。

《亚当之死》中景那棵庄严的大树,有如哲学篇章,又和古罗马壁画中的树遥相呼应。

君士坦丁大军背后,展开河流与两岸,清远、壮丽。大军压境,河中的倒影,是我见过最美的对比。

长篇小说《战争与和平》描绘过战场拂晓的壮美,早托尔斯泰四百年,弗朗契斯卡已经用湿壁画歌颂了同样的时刻。

他又是一个描绘倒影的大师。一个刚正的人对着倒影出神,大有深意。伦敦与柏林的美术馆藏着他的两幅圣徒画,林中泉边的幽僻之美,夺人心魄,那神秘感,部分来自倒影。

他又是描绘建筑的大师,《真十字架的发现》左上角重重叠叠的城堡,被所有他的个人画册一再选印,色彩质朴,结构严整,由直线切割的疏密感、秩序感、节奏感,简直预告了二十世纪的立体主义。

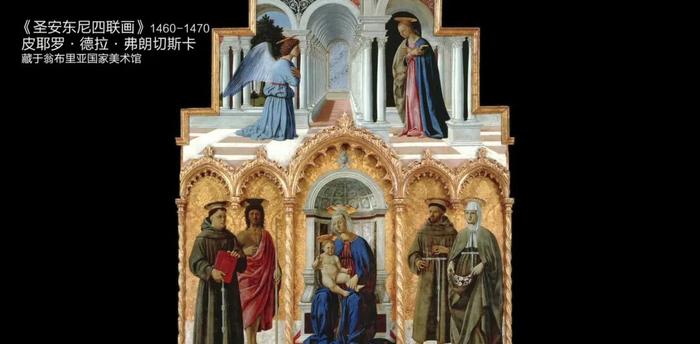

弗朗切斯卡是个全能的画家,湿壁画、祭坛画,件件精品:《圣母怀子》图、《鞭打耶稣》图、《耶稣复活》图、《慈悲多联画》,分藏于在翁布里亚和托斯卡纳地区,其中一幅在他的家乡圣赛波尔克罗。

为服务地方,他几度出任公职,是个德高望重的人物,更是画坛领袖。1492年逝世,得享高寿。可是在他身后四五百年,他居然被遗忘、被忽略,直到二十世纪,人们才发现他的价值无可估量。

500多年来,由于地震和漏水,《真十字架传奇》多次受损。目前大家看到的样貌,是以最新技术于1999年修复完成的。

大家只要看我爬在梯子上,和墙面尺度的对比,可以想见十五世纪的壁画何等壮观!大家能在美术馆看到这样宏伟的现场吗?

如果你迷恋文艺复兴的典雅、高贵,请继续崇拜达·芬奇或拉斐尔;如果你想领教文艺复兴湿壁画的力量与恢弘,请到这里来。

但我静静细看《真十字架传奇》的无数细节,弗朗契斯卡的堂堂威严,倏然消失了,处处是典雅的刻画,贵不可言。

这是几代文艺复兴壁画家的集体魅力,往后几个世纪的欧洲油画再没找回这股子贵气。

为什么呢?我不知道。理由之一,可能很难说服你:因为那是湿壁画。影像和印刷品休想显现湿壁画的迷人质地,除非你愿意亲自来,当面领教。

本文为节目文稿节选,完整内容请观看节目视频。

内容编辑:荞木

责编:林蓝