原标题:达芬奇,他生活在任何一个时代

原创 理想君 理想国imaginist

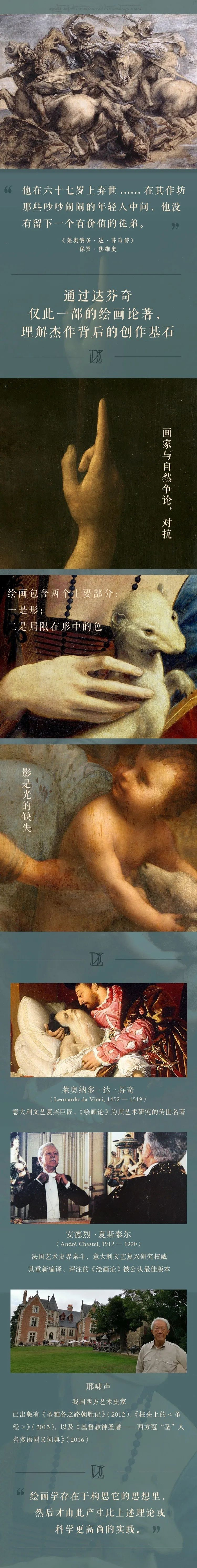

莱昂纳多·达·芬奇《圣施洗约翰》,藏于卢浮宫

面对莱昂纳多·达·芬奇,赞赏始终伴随着困惑。

每个孩子都听过达·芬奇坚持不懈画鸡蛋的故事,虽然并没有史料能证明他真的这么干过。

据说他发明了每隔四小时就睡15-20分钟的“达芬奇睡眠法”,以余下大把时间从事创作,同时还能保持充沛的精力。但他只有十几幅被公认为真迹的画作遗留下来,普遍认为这是因为他持续不断地用新技术进行灾难性的实验,以及此人一贯的拖延。

我们称他为天才,但面对其传奇一生中多头绪且高强度的种种行为,这样的认可似乎还远远不够。

他明明生活在15-16世纪,20世纪对立的立体主义与超现实主义却都从他的《绘画论》中寻找到支撑。不同风格、不同学派的艺术家们,有的从他身上寻找灵感,有的相隔半世纪向他挑战,有的对他极尽调侃嘲讽,以此树立起了自己独特的艺术风格。面对不同的时代,达·芬奇却一直没有离开。

正如法国艺术史大师安德烈·夏斯泰尔为《达芬奇绘画论》所写的引言:

莱奥纳多就是这样越来越处在针对各种同时代“观念”的全面论战立场上。然而,这并不像我们有点匆忙以为的那样,他预见未来学;而且更不像我们有时肯定的那样,他保存了过时的中世纪知识的精粹。

否。他生活在现时。

这位最广为人知的艺术家,一生像是面对着黑暗的洞窟。他站在洞口,瞪大眼睛,什么也分辨不出,只被两种感情牢牢抓住,“又是怕,又是想。怕的是这个洞漆黑瘆人,想的是里面会否暗藏奇珍异宝”。

好奇心引发的巨大热情属于达·芬奇,

而并非文艺复兴所独有

1513年秋天,在儒略去世后不久,梵蒂冈的观景殿迎来了另一位巨匠——莱奥纳多·达·芬奇。历史学家曾认为他是一个典型的文艺复兴时期的人。这是一个错误。

如果莱奥纳多属于任何时代的话,那就是后来的17世纪;但实际上他不属于任何时代,他无法被归类,并且你对他的了解越多,他就变得越神秘。

当然,他确实具有某些文艺复兴时期的特征。他热爱美和优雅的动作。他的作品具有16世纪早期的夸大风格,甚至可以说是他促使了这种风格的形成:他为纪念弗朗西斯科·斯福尔扎设计的铜马有8米高;他设计的阿诺河改道方案甚至今天的技术都无法实现。

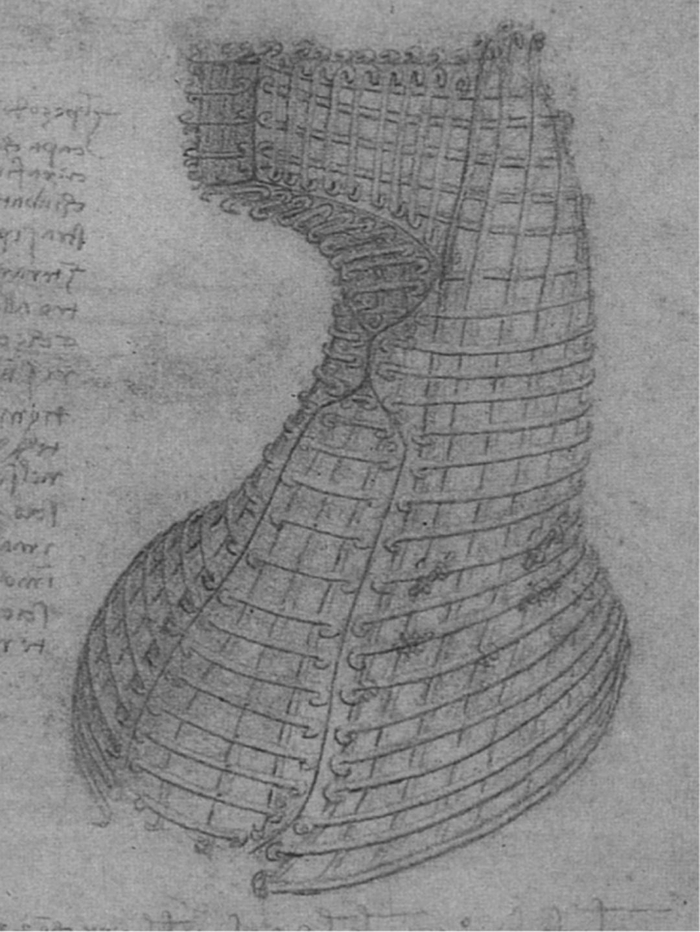

《斯福尔扎骑马像模子》(达·芬奇 马德里稿本第157张正面)

记录和凝结目光所见的一切是属于他那个时代的天赋,而他在这方面的天赋无疑是最高的。

所有这些天赋都受一种主导热情的支配,这种热情并不是文艺复兴时期所独有的,它就是好奇心。

莱奥纳多是历史上最不知疲倦的好奇者。他对见到的每一件事情都要问为什么和怎么做的。为什么有人在山上发现海贝壳?人们怎样在佛兰德建造水闸?鸟是怎样飞的?怎样解释墙上的裂缝?风和云是怎样形成的?一条水流怎样使另一条水流转向?

找出原因,写下来;如果能看到,就把它画下来,或者把它复制出来。莱奥纳多一遍又一遍地追问同样的问题。和莱奥纳多的好奇心相配的是一种难以置信的精神力量。看看莱奥纳多笔记本上密密麻麻的文字,谁都会被他的精力弄得精疲力竭的。

他不会以是或否来回答一个问题。他不会放弃任何东西——他为这些问题苦恼,复述这些问题,回答想象中的对手。在所有这些问题中,他最不懈追问的是关于人的:

不是阿尔伯蒂所祈求的具有“像不朽的神一样具有智慧、理性、记忆”的人,而是作为一种机械装置的人。他是怎样行走的?他描述了怎样用十种方法画一只脚,每种方法都显示了不同的结构组成。

心脏是怎样供血的?

当人打哈欠和打喷嚏时发生了什么事情?

胎儿是怎样在子宫里生存的?

最后,人为什么会老死?

《子宫里的婴孩》莱昂纳多·达·芬奇素描

莱奥纳多在佛罗伦萨的一所医院里发现了一位百岁老人,他在高兴地等待老人死去,这样他就能检查他的血管了。每一个问题都需要通过解剖来解答,每一次解剖都被无比精确地画了下来。

最后他发现了什么呢?尽管作为机械装置的人非比寻常,但和不朽的神一点都不一样。人不仅残酷和迷信,而且与自然的力量相比十分脆弱。如果说米开朗基罗对命运的蔑视是高贵的,那么莱奥纳多——这位智慧化身的伟大英雄——在面对无法解释也无法控制的自然力量时则具有某种更近乎英雄的特征。

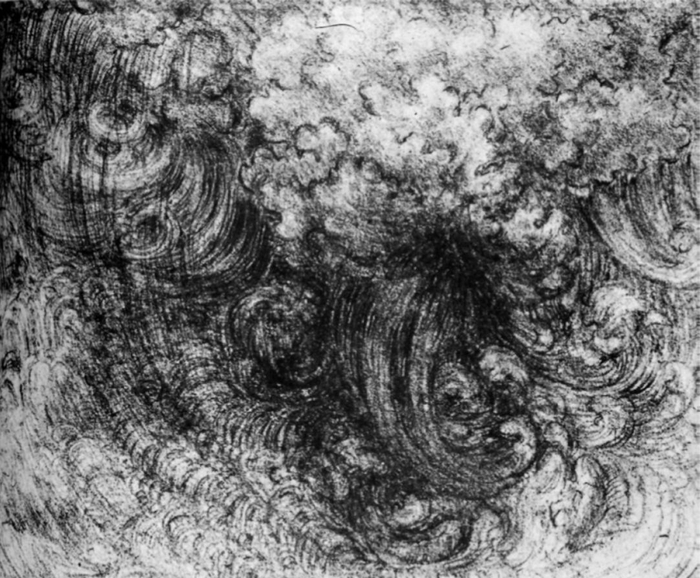

在罗马,就在拉斐尔赞美像神一样的人的智慧的那一年,莱奥纳多则画出了一系列世界被水淹没的素描。他描绘这场灾难的方式展现出了一种奇怪的享受与蔑视混合。一方面他是水动力学的耐心观察者;另一方面,他是面对洪水演说的李尔王:

吹吧,风!

胀破了你的脸颊!

猛烈地吹吧!

你,瀑布一样的倾盆大雨,

尽管倒泻下来,

浸没了我们的尖塔,

淹没了屋顶上的风标吧!

《洪水》莱昂纳多·达·芬奇素描

我们已经习惯了灾难;我们每天都在电视里看到灾难。但这是出自文艺复兴时期的一个有着完美天赋的人之手,这些非凡的素描是预言性的。

黄金时代行将结束。但在这个时代中,人所达到的高度,无论是之前还是之后都罕有触及。它在人文主义的智慧的美德上增添了英雄的意志。在那几年间,似乎没有什么事是人的精神不能掌控和调和的。

《美杜莎的头颅》:

一次与达·芬奇正面竞赛的机会

十六世纪末,距离达·芬奇去世已经半个多世纪,罗马也早已失去了能在创作中表现必死肉身和不死灵魂的米开朗基罗、拉斐尔。但在西斯笃五世教皇的的统治下,罗马各处的教堂都需要具有强大说服力的图像来激发人们的信仰。在画出来之前,没有人知道这样的艺术该是什么样子。

一个新兴、平民主义的罗马教廷,对于祭坛装饰画的要求是希望其形象自然地显示出质朴与亲和——文艺复兴大师们那种只可远观的庄严,如今需要多一些凡俗的味道。能达到这个效果的天才十分有限。

像安东尼奥·坎皮和西蒙尼·皮特扎诺这样的米兰画家,已经竭尽全力向达·芬奇致敬,刻意以水果、花卉和动物入画,然而结果也只是做到质朴而已。

十六世纪九十年代上半期,卡拉瓦乔成为罗马城里一大群焦躁不安、吵吵嚷嚷的年轻艺术家中的一员,他们渴望工作、名声和快乐——当然也不一定都按这个顺序排序。

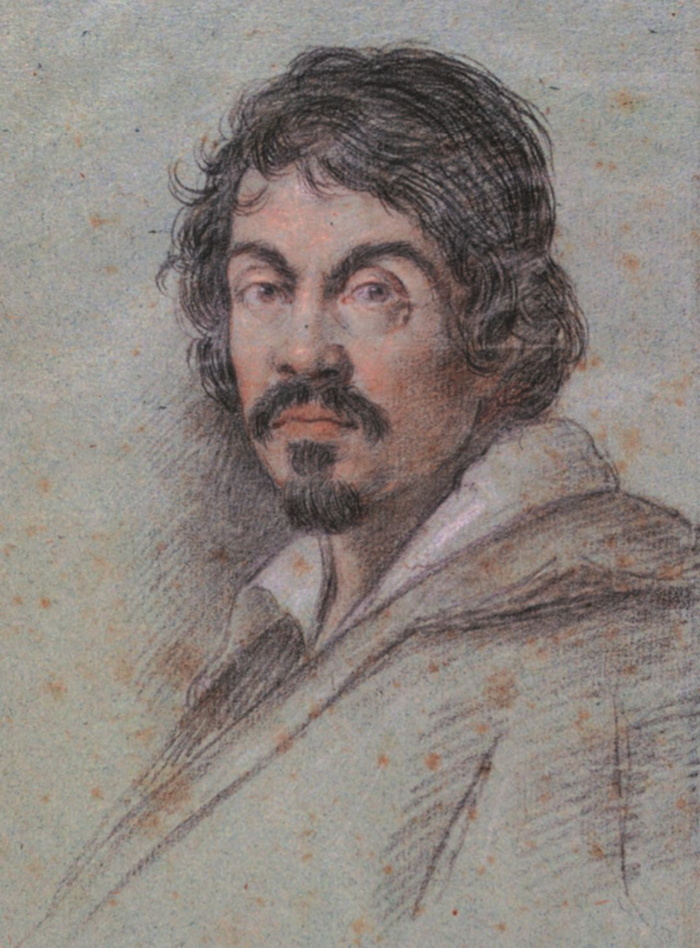

《卡拉瓦乔画像》 奥塔维奥·莱昂尼作,1621

在战神广场附近的出租屋里,他过着一种昼伏夜出、雄性激素过剩的生活。老一套的做法在当时照样流行,而他的工作是开辟新的道路。他十分“擅长”对自然做第二层的描摹,《艺术的力量》作者西蒙·沙玛评价他是达·芬奇之后最精于此道的画家,而他的描摹还极为诙谐机智。

卡拉瓦乔《被蜥蜴咬伤的男孩》,1595

1597年,德·蒙蒂为了向其长期以来的保护人费尔迪南多·德·美第奇献礼而向卡拉瓦乔订了一幅画,而我们的画家却将其画成了一番昭示图像力量的惊人宣言。

戈耳工女怪美杜莎的凝视会使人变成石头,而她那颗被斩下的、披满蛇发的头颅则是欧洲王宫常见的装饰主题。每个人都听过英雄珀修斯的神话传说,他受到雅典娜女神的保护,并从她那里得到了一块镜面盾牌,他将盾牌举向美杜莎,利用女妖的可怕凝视将她自己定住,再趁机割下她的头颅。

每一位自尊而高贵的武士都会在自己的盾牌、头盔或是胸甲上刻着美杜莎的头颅,这标志着他会奋勇杀敌、令对方缴械投降。

不过这个故事还有后话,而这个神话被认为讲述了艺术的起源:珀伽索斯是珀修斯的飞马,它的四蹄浸在戈耳工女怪的血水之中,然后又踏上了赫利孔山,自此缪斯之泉汩汩而出。女怪的鲜血恰恰成了艺术的源泉。

当你了解上述背景之后,再来看看下面这个事实:在以美杜莎为主题的幻象主义盾牌装饰画中,最著名的作品出自莱昂纳多·达·芬奇之手,而该作品在十六世纪八十年代后期佚失之前,始终为美第奇家族所有。

这样看来就很明显了:德·蒙蒂是要委托卡拉瓦乔创作一幅替代品,送给美第奇大公作为礼物。这是一个与达·芬奇竞赛,甚至超过他的机会,对于卡拉瓦乔来说自然具有不可抗拒的魅力。

他当时年仅26岁,却出人意表地接受了这个挑战。《美杜莎的头颅》不仅是又一幅幻象主义的杰作,同时也是一份复杂而卓越的宣言,正式宣告了形象所具有的力量。

卡拉瓦乔《美杜莎的头颅》,1598-1599

“目光可以杀人。”这幅画对我们这么说。它无疑做到了。卡拉瓦乔,这位无与伦比的惊悚大师,他的戏剧天分令我们在这幅画面前无法躲避其间那种致命的惊恐;因为当我们望向这幅画的时候,眼中所见的正是美杜莎看到的一幕:自己的影像,无可避免地造成了自己的死亡。

最初的战栗袭来。当我们缓过来以后,则会对画家所玩的镜像花招赞不绝口。因为尽管卡拉瓦乔是在一块表面膨胀的凸面杨木盾牌上作画,但他用了很深的阴影,使效果看起来完全相反,仿佛是一个挖成凹面的球形,而美杜莎那颗骇人的头颅更加急遽地从凹面中突出来。

她的面孔向外突出,简直就要破裂开来,眉毛拧在一起,一副难以置信的表情。她的眼睛鼓出了眼眶,面颊肿胀,长满利齿的嘴巴由于惊讶而张大,舌头耷在闪亮的牙齿上,这张嘴永远被定格在它无声的嘶喊之中。

这东西,这幅画,既是死的又是活生生的,令人厌恶。由于画作捕捉的正是美杜莎临死的一瞬,因此她的皮肤仍带有生命的红润。而且,即使女怪已经变成了石头,但是那头来自阴间的蛇发仍然鬈曲纠缠,充满着爬行动物那种蔓卷一切的生命力,哪怕这些蛇盘踞其上的那颗头颅已经死去。

卡拉瓦乔画这幅画的时候的确乐在其中。那一段段的闪亮蛇身和布满鳞片的蛇皮都被强光照亮,巧妙地刻画了无尽的痛苦挣扎——蛇头扭来扭去,蛇信子在光线下忽隐忽现。

接着,有一股奇怪的、呈钟乳石状喷射的鲜血,如同一副衣领一样,从被整齐割开的颈子上垂挂下来。对于一位极为擅长诠释各类事物之精确特征的画家来说,把液态的物体处理得和固体一样,这个细节初看起来失真得离谱,或者也有可能是他故意扭转了传统的模式。

根据卡拉瓦乔的嗜好和生活经历,一个比较稳妥的猜测是,卡拉瓦乔目睹过罗马城里某次血腥的、公开执行的死刑。

很有可能就是那次最著名的死刑——钦契家的女人合谋杀死贝阿特丽采·钦契那个乱伦而又残暴的父亲(连她的兄弟也饱受父亲折磨),因此而被处以斩首。可能是出于这个缘故,所以画家了解“血溅当场”是什么样的情形。

不过,那副结块的、尖利的血领也有其含义。德·蒙蒂业余学习炼金术而且超乎常人、通晓一切,他可能知道医师们喜欢的传统说法,认为珊瑚就来自戈耳工女怪的血,既可以作为效果显著的药物,也可以驱邪,挂在脖子上还可以作为护身符,保护佩戴者远离邪祟与凶事。

这对卡拉瓦乔来说真是完美的题旨:生命源自死亡。

不论卡拉瓦乔现实的生活里有多么恣意妄为,由此又引发了多少闲言碎语,这位画坛明星正在创造一种全新的基督教艺术:比米开朗基罗以来的任何艺术作品都更具有可感知的戏剧性和情感上的直接性。

这是卡拉瓦乔的时代,也是罗马的时代。而在卡拉瓦乔最有力的作品中,有相当一部分都是由他渴望与之比肩的艺术家的作品激发而成。

卡拉瓦乔《爱神战胜一切》,1598-1599

《L.H.O.O.Q.》:

他们的敌人就是过去

未来主义是菲利波·托马索·马里内蒂的发明,此人一半是个抒情天才,一半是个街头演奏的手风琴手,后来成了一个蛊惑人心的法西斯政客。

据他自己讲,他是自己国家中最现代的人。按照任何可以想象的标准,他是邓南遮用汽轮机一手造就的一个绝无仅有的尤物,继承了后者(汽轮机)永不疲倦、循环往复的能量和前者(邓南遮)机会主义的公子哥儿习气。

马里内蒂是现代艺术国际先锋派的第一人。他的思想影响了全欧洲的先锋艺术。不仅仅在意大利,甚至远至俄国,未来主义对机器的崇拜,及其视技术为解决一切社会弊端的普罗米修斯感,在1913年之后,成了构成主义画家关心的中心问题。

近至瑞士,即兴声音诗、打油诗、面对面的对抗、编写小册子等未来主义技巧,在战争中融会而成达达派,都曾受到他的影响。

卡洛·卡拉《菲利波·托马斯·马里内蒂》,1910年

马里内蒂的敌人就是过去,他以歌剧的热情攻击历史和记忆,一大批对象和习俗被他踩在脚下,不予赞许。其中,一个商标名称(从意大利发卡到阿根廷果酱,《蒙娜·丽莎》曾被用来做各种各样的产品广告)被临时用来表明,达·芬奇的画跟文艺复兴其他人的画一起,都让马里内蒂觉得臭不可闻。而六年之后,杜尚走得更远了。

杜尚对于《蒙娜·丽莎》的讽刺已经跃然纸上。在他1919年的作品《L.H.O.O.Q.》中,蒙娜丽莎长了胡子,这个姿态现已与顽皮的文化亵渎成了同义语。

马塞尔·杜尚《L.H.O.O.Q.》,1919

这同时在几个层面都有意义,杜尚的“一画双关”通常就是这样的。

这个粗俗的标题——L.H.O.O.Q.,用法语发音时要一个一个字母地念,意思是,“她的屁股很性感”——结合了学生画小胡子和山羊胡子的涂鸦,但接下去,还有更进一层的焦虑自我暴露出来,因为给一幅最著名而且高度恋物癖化的女性画像加上男性特征,也是对达·芬奇自身同性恋倾向(这在当时属于一个被禁的话题),以及杜尚本人对性角色混淆的兴趣,所开的一个比较含蓄的玩笑。

在1918前后那几年里,人们对中产阶级的艺术崇拜,有着许多尖锐的抨击。在我们这个时代里,这种崇拜得到了公司金奖和名作画展的滋养,从而使艺术体验被通过觊觎不可企及的资本而带来的刺激所取代。

在那之前,绘画作品的主题是作为伪宗教的艺术:感受性崇拜文化英雄,亦即死后获得神圣创造者地位的伟大已故艺术家。对这进行讽刺的最著名的画作无疑就是《L.H.O.O.Q.》。

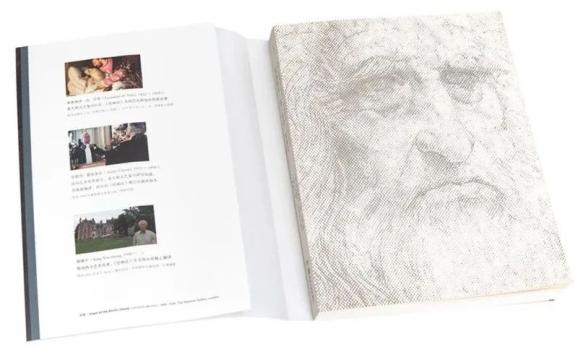

红色粉笔画的肖像,约1512-1515,被广泛视为最初的达·芬奇自画像

新书上架

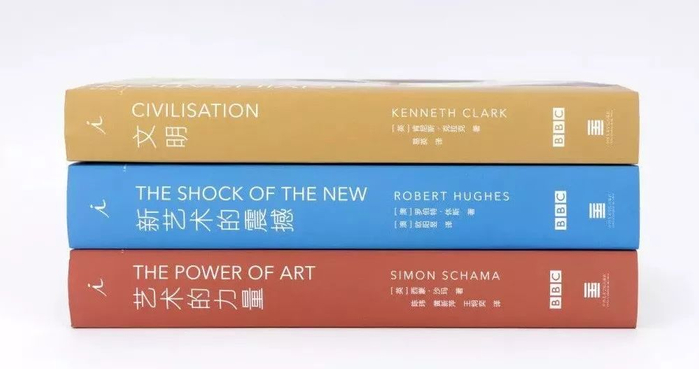

“BBC艺术经典三部曲”:

《文明》《新艺术的震撼》《艺术的力量》

BBC历史上三座艺术类纪录片里程碑《文明》《新艺术的震撼》《艺术的力量》的映照之作。

堪称天团的作者阵容——“20世纪英国艺术界最有影响力的人物之一”(BBC)肯尼斯·克拉克,“才子式的传播者”西蒙·沙玛,以及“世界上最有名的艺术批评家”(纽约时报)的罗伯特·休斯。

妙趣横生的艺术地图——从公元五世纪一直延续到我们生活的时代,从道德教化的大师到视一切陈规为烟云的天才,从苏格兰牧羊的草原到拿破仑铁蹄踏过的阿尔卑斯山。

原标题:《他生活在任何一个时代》