原标题:古代“送瘟神”中的官民博弈 来源:探索与争鸣杂志

摘要:瘟神信仰是社会关系和政治生态环境的呈现者与参与者,从文化史的角度考察,瘟神信仰及“送瘟神”仪式的形塑过程,其中充满了统治与被统治的艺术,是日常政治生活中统治者、被统治者、各层级地方行政机构与地方共同体,通过不同的协商方式达成的结果。

在中国庞大而复杂的神仙系统中,煞神并不多见,瘟神、白虎、太岁等就属于此类。历史地看,瘟神的神格具有三个主要特点:一,瘟神的“地位”存在一个从“鬼——神”的职能转化过程;二,瘟神的职能行使具有明显“下界”的行政特色。瘟神职能复杂,包括施瘟、除瘟、防瘟,甚至形成了专门的类行政机构——“瘟部”,该部门按照天界秩序协同完成“上司”(如天帝)派给的任务;三,瘟神信仰具有较强的地方性,不同文化地域的人所信仰的瘟神并不相同,送瘟神仪式相应的也存在较大差别。

从社会发展的角度看,瘟神信仰的形塑历史其中至少涉及两类协调过程,一、民间信仰与世俗秩序的协调;二、中央政府与地方共同体之间关于祭祀仪式的秩序等级的协调。假设促成瘟神信仰传承的背后存在着一个有效的协商机制,那么它是如何运作的,启动协商的动机是什么、参与协商的主体包括谁、采取了怎样的协商策略,其中存在哪些制约/制衡要素?

一、相关研究的学术史梳理

(一)中国神仙系统中的瘟神形象

在古人信念中,引发瘟疫之类传染力强、死亡率高、病理诡异的疾病的原因,往往是由于鬼祟作怪,汉《旧仪》记载:“颛顼氏有三子,生而亡,去为疫鬼。一居江水,是为疫鬼;一居若水,是为罔两域鬼;一入宫室枢隅处,善惊人小儿。” 徐晓望认为至汉朝起,对于引发瘟疫原因的认识开始出现瘟神与瘟鬼并存的两种说法,东汉时期的《五瘟伤寒》一书,提到了在神灵世界里,瘟鬼是施瘟者,同时还有对付瘟鬼的正神,他们是防瘟、除瘟、保护百姓的。在道教的《女青鬼律》中,施瘟者虽然是瘟鬼,但是他们已经从单纯的危害人间转变为奉天命行事,该书中提及的瘟鬼主要有五位,分别是刘元达、张元伯、赵公明、钟士季和史文业,他们手下还掌管着众多鬼兵。最早独立出现瘟神形象的年代是隋朝,在元代刻本《三教源流搜神大全》中提到隋文帝时期,由皇帝陛下亲封五位瘟鬼为正神,从而在世俗意义上给予了施瘟者以神的地位。

隋文帝开皇十一年六月,有五力士现于凌空三五丈,……帝问太史居仁曰:此何神也,主何灾福?张居仁奏曰:此是五方力士,乃天之五鬼,名曰五痘使者。如现之这注国民有症疫之疾,此为天行正症也。帝曰:和此治之而得免矣。张居仁曰:此行病者乃天之降疾,无法而治之。于是其年,国人病死者甚众。是时,帝乃祠,六月二十七日下洛,封五方力士为将军。青袍封为显圣将军,红袍力土封为显应将军,白袍力士封为感应将军,黑袍力士封为感成将军,黄袍力士封为感威将军,隋唐皆用五月五日祭之。

文中提到的青、红、白、黑、黄五色对应的是天地五行的概念,至宋朝时,“五瘟使者”与五行相配,各司其职,掌管各自的行瘟领域,《无上玄元三天玉堂大法》卷《斩瘟断疫品》记载:

东方青症鬼刘元达,木之精,领万鬼十三行恶风之病;

南方赤瘦鬼张元伯,火之精,领万鬼行热毒之病;

西方白疸鬼赵公明,金之精,领万鬼行注之病;

北方黑疫鬼钟士季,水之精,领万鬼行恶毒之病;

中央黄瘥鬼史文业,土之精,领万鬼行恶疾臃肘。

学者黄青提到,到南宋时天庭甚至专门设置了职掌瘟疫施放的正规部门——瘟部,之前出现的各种司职人员,还有瘟鬼、疫鬼统属归瘟部管理。瘟部“全如官府”,集行瘟、防瘟、除瘟功能三位一体,替天行道,惩恶扬善。

(二)界定“仪式”的概念

在民间信仰中,各地尊奉的瘟神都有区别,事实上,瘟神信仰在信仰对象、仪式过程、象征意义都存在着地域差别。送瘟神仪式是一种古老的传统习俗,源于古代傩仪,是古代傩仪与地方民俗相结合的产物,南方地区较北方地区留存更多,多传承于长江以南地区,且多由村落共同体组织举行。

(三)关于协商机制

如果按照“日常政治”的视角来反观神话,则会发现,并没有所谓的真正风平浪静的日子,在所谓的风平浪静之下,每一个时空都有着暗流涌动的协商与对话。正如本·柯尔克夫列所言:“日常政治,即大众接受、顺从、适应、挑战那些事关资源的控制、生产或分配的规范和规则,并通过克制的、平凡的、微妙的表达和行为完成这一切。”协商机制,正是在“风平浪静”之下涌动着的“微妙的机制”,日常生活的按部就班实际上是利益各方对可解释的、可预判的行为,经过微妙的协调之后,达成的心照不宣的共识。

二、“送瘟神”仪式的主要过程

秦汉时人们认为瘟疫是由鬼魅引起,一旦发生瘟疫,人们会想方设法地驱赶。“疫,役以傩祭的仪式驱除疫鬼。”早期的驱瘟方式与民间“傩”仪式和萨满仪式杂糅在一起,后经历朝更迭,逐渐演化成“送瘟神”的仪式。

(一) “送瘟神”仪式蕴含的祷疾观念

因为瘟疫灾害的如影随形,祷疾一直都是上至帝王下至普通百姓生活中的大事。

路浩丽在《中国古代祷疾史》中提到,自汉代以来就有祈祷消灾风俗,统治者会采取一系列措施来禳灾祈福,例如改换年号、祭祀仪式、斋戒沐浴等。墨子曾说过:

“若天降寒热不节,雪霜雨露不时,五谷不熟,六畜不遂,疾茁戾疫、飘风苦雨,荐臻而至者,此天之降罚也,将以罚下人之不尚同乎天者。”,“故古者圣王,明天鬼之所欲,而避天鬼之所憎,以求兴天下之害。是以率天下之万民,齐戒沐浴,洁为酒醴粢盛,以祭祀天鬼。”

祷疾涉及到的风俗众多,包括洗濯祓除、五月五日端午赛龙舟驱疫、九月九日登高、插茱萸消灾祈福、除夕举行傩仪式、燃放爆竹等等。根据路浩丽的资料,有宋一朝,供奉瘟神的庙宇又有“五瘟社”之称,用五色(指黑、白、红、黄、绿(蓝、青),代表(金、木、水、火、土)五行,来装饰木制大舟,把瘟神送到船上,随江水漂浮,寓意借助各方面的力量制服瘟疫,把瘟神送走:

宋《鸡肋编》卷2载“作‘五瘟社’,旌旗仪物,皆王者所用,唯赭伞不敢施,而以油冒焉。以轻木制大舟,长数十丈,舳舻樯柁,无一不备,饰以五采。

郡人皆书其姓名年甲及所为佛事之类为状,以载于舟中,浮之江中,谓之送瘟。”

明清时期,随着礼俗制度的逐渐完备,祭祀的类型及等级规定日益严格,朝廷明确规定了祭祀的对象、时间、等级、过程、参与者等等,在不违背国家祭祀制度的基础上,同时给与民间一定的自由度,各地可以根据具体的行业风俗、地域特征增加祭祀对象,但是需要向朝廷报备,获得允许后方可开展祭祀活动,否则将受到惩罚,“凡是祭祀国家规定的祀典范围之外的神鬼,或者不按权力等级规定进行各种形式偕越祭祀都可视之为淫祀。”从社会治理角度看,将祭祀纳入国家礼法之中,使之与社会现实等级秩序相匹配,这也是仪式本身所具有的政治功能所在,仪式在发生过程中能够起到较强的社会凝聚力,并使参与者获得较深刻的情感体验。正因为如此,统治者一方面要千方百计将仪式纳入到国家治理的轨道上,另一方面还要防备因此而引发的群体性聚集和社会反抗。

(二)“送瘟神”仪式的主要过程

送瘟神仪式南北差异较大,南方规模大、成系统,如福建、湖南、江浙一带等有绵延上百年的存续史,但是在东北地区则并未能形成系统和规模。王辉在论文《民国时期东北汉族民间信仰研究(1912-1931)》中,提到1919年夏季霍乱波及东北三省,黑龙江哈尔滨的民间团体组织送瘟团,“抬彩亭一座,内供瘟神”,由小西门进城往北关瘟神庙恭送祭祷,以为瘟神即不降灾。普通民众则“家家门窗悬以红布,男则红腰带,女则以红绳束发,并用红纸剪作葫芦、老虎、剪子等物贴于门窗以为”,以为可以避灾,并有人在红布中间绘葫芦,上书“瘟神爷本姓雷,见了葫芦就请回”的字样。可见,东北有瘟神信仰,有祷疾的观念,有些地区也有固定庙宇供奉瘟神,但是并未形成固定时空的送瘟神礼俗。

相比之下,湖南、浙江、福建、湖北、江西等地,大都建有专门祭祀瘟神的的场所,每年五月至八月将瘟神从庙中抬出,参加巡街、赛会、表演等活动,期间所需人力物力财力主要由地方乡村共同体内部成员负责筹集。

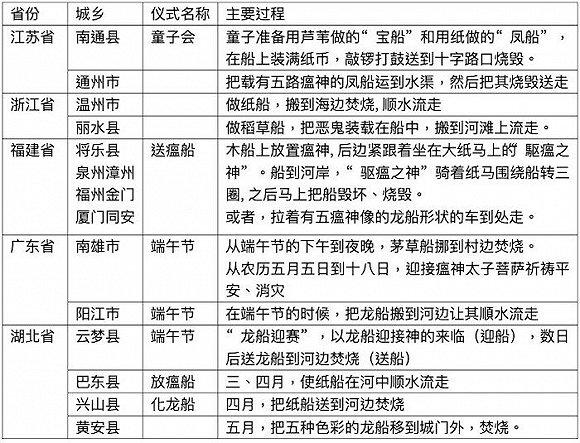

根据相关资料,我国大陆沿海一带的“送瘟神”仪式大概模式如下:

三、“瘟”害“原罪式”信念与世俗权利之间的协商策略

瘟神意象的“原罪”式伦理,远远高出人间的善恶伦理,甚至在一定程度上高于天庭的秩序逻辑。在传说中,天帝甚至有时还会错误地下达施瘟的命令,以致于招致下界小神,如土地、城隍的不满,还会遭遇奉命施瘟下属的“自杀式反抗”以及民间英雄的壮烈阻止。

“瘟”的出现是一种信号,送瘟神的仪式中含有驱赶、放逐,永不相见的忌惮,但是没有彻底毁灭的意象。送和驱的反义词就是迎和受,这是一个事物的两面,是一道无解的辩证题,不管人们愿意与否,瘟不会消失,它终究会在某个时间、某个地点,再来人间。人类往往是促发失序的行为主体,处在世俗秩序链顶端的人群通常要承担更多的负责。从神格上看,瘟神肩负的职能是互斥的,他预防瘟疫、释放瘟疫也驱赶瘟疫,这如同一个人,既是小偷,也是警察,且还是受害的卖家。在传说中,瘟神会舍命保护一方百姓不受疾病所苦,但是又替天行道,施瘟布病以惩恶扬善,同时那些危害下界数不胜数的瘟鬼、妖物实际上也正是瘟神的下属,如此混乱的逻辑,恐怕其最实用的世俗价值,就是使得人们无法对瘟神本尊施加任何的指责与惩罚。

(一)寻求凡间的英雄人物加以封神

瘟鬼或者施瘟妖物的功能是单一的,就是施瘟,但是自汉开始,民间传说中逐渐出现了阻止瘟鬼或妖物施瘟的民间英雄,他们为了拯救百姓免免受瘟疫之苦而英勇牺牲,并在牺牲后被尊为瘟神,民间为他们建了庙宇,供奉香火。

瘟神从行瘟者到解困者角色的增加是其神格变化的体现,这种变化为瘟神职能的二元对立提供了合理的脚注。

(二)通过职位升级、兼职其他职能体现神格认同

还有一类传说中,认为瘟神来源是神。有传说认为瘟神原本是天庭中其他神;奉天帝命下界施瘟,由于不忍心看到百姓受到伤害,不惜牺牲自己保全百姓,并最终得到一方百姓的敬仰尊其为瘟神,同时也被天庭重新认命为掌管瘟疫事宜的神祗。也有一些是关于瘟神“兼职”其他神祗的传说,原本已经是位列瘟神,但是在传说中逐渐兼职了其他善神的神格,而不再是单一的煞神,比如瘟神赵公明兼职财神的传说就是非常明显的例子。

叶翔在《福州驱瘟逐疫习俗》讲述的福州白龙庵祭祀五帝的故事,可以作为一个完美的瘟神职能协商策略的注脚。

福州白龙庵是祭祀瘟神的重要庙宇,在当地瘟神被尊为五瘟神,庵中曾有一块乾隆四十六年即年的碑刻,碑刻的内容主要讲述了白龙庵五福大帝的由来:

神于乾隆四十六年天运庚寅十月初一曰子时。

在本届内,扶鸾降驾指示。吾神本是泉城五县之举子,因同往京城赴考,路过福州,借宿在省城南门外之白龙山五瘦殿内。五月初四日夜子时,似眠非眠,突见功曹降下,宣读玉旨,谕曰:福州全省人民,恶多善小,天帝差降癌疫于省城内外,令五瘟神速往全省五口水源大井,投疫毒于井中,使全省人民灾受疫疫惨死。五举子恒上之后,决意投井自杀。昱曰,福州省民,见井有凶,即不敢吸水饮食。五举者即晋江张生、惠安钟生、同安赵生、南安刘生、安溪吏生等。其中有钟生中毒甚重变成失嘴,全省人民百姓感念其恩,即立庙奉祝,庙在南门外,白龙山北麓白龙雇■,其本源系是五岳之神下凡转生尘世。

中岳离山,黄元大光含真真君转生为张生

东岳泰山,太灵苍光司命真君转生为钟生

南岳衡山,口华紫光注生真君转生为刘生

西岳华山,素元耀魄大明真君转生为赵生

北岳恒山。一做无极又名医无真君转生为吏生(接小字虑山)

天帝怜念其不忘根本,即然舍身成仁,敕封五方症部主宰之职,劝善惩恶除瘟灭疫,五灵公之位。

显灵公,张生讳奭,字元伯。生于甲子年七月初十日子时,穿黄袍。

应灵公,钟生讳辦,字士秀。生于丙寅年四月初十曰寅时,穿青袍。

宜灵公,刘生讳子明,字元达。生于己巳年三月初三日酉时,穿红袍。

振灵公,赵生讳君武,字光明。生于丁外年三月十五日已时,穿白袍。

杨灵公,吏生讳成,字文业。生于乙丑年九月初一日亥时,穿惠袍。

省城人民皆称,五部大堂,五灵公爷,显赫救民,护国安邦,禽妖治鬼,驱邪狎煞,收除疸疫。明帝褒封,五痘主宰,祀典祭拜,福底闽郡,

三山黎民。……

鬼怪作乱是要驱赶和消灭的,英雄义举是要宣传与尊重的,神祗替天行道则要供奉与感恩。施瘟者从“鬼”到“神”的转换成功,依靠的核心策略是意义转换的成功,转换的方法是通过加入“中间人身份”,将施瘟、驱瘟、防瘟的对立职能合法化与一人之上。原本被人们唾弃的瘟鬼,转换为被官方、民间、天庭共同认证的瘟神,布瘟、防瘟、除瘟,三位一体。于是一旦民间瘟疫爆发,在以“除瘟”为前提的共识下,各方很容易在利益层面上迅速达成共识,请瘟神出手相救。

四、“送瘟神”祭祀赋权的地方让渡

瘟神信仰与“送瘟神”仪式是一体的,虽然瘟神信仰早已是达成共识,但是关于“送瘟神”仪式的举行权力,可以说是一波三折,始终是政府与民间协商的关键。

(一)官方以“淫祀”为由严格限制民间祭祀瘟神

国家将祭祀纳入礼法轨道,进行统一治理,凡是不符合规定的祭祀活动,则列为“淫祀”,进行整治。《礼记》曰:“非其所祭而祭之,名曰淫祀。淫祀无福。”宋徽宗时期(宋徽宗大观三年(1109 年)八月二十六日)曾下诏逮捕在京举行淫祀的组织者,“诏毁在京淫祀不在祀典者,其假讬鬼神以妖言惑众之人,令开封府迹捕科罪,送邻州编管,情重者奏裁”。根据相关规定,对不符合规定的祭祀场所、祭祀对象和祭祀礼仪,都启动了大规模的整顿和调整。在该诏令颁布两年后的1111年(观和元年),官方捣毁、强制拆迁、整顿的祠庙有一千零三十八所,其中有三种祠庙被明确定性为“淫祠”,包括有五通、石将军和妲己,其中“五通”,就是瘟神形象的变种之一。

那么什么算“淫祀”呢,根据王瑜的总结,可能被官方定为“淫祀”主要有三个原因:一德不配位,比如祭祀妲己就是明显的例子;二祭祀等级不对称。南宋陈淳说:“淫祀不必皆是不正之鬼,假如正当鬼神,自家不应祀而祀他,便是淫祀。如诸侯祭天地,大夫祭神稷,季氏旅泰山,便是淫祀了。三是祭祀程序有问题,比如夜晚开始典礼,有聚众闹事的可能性。民间瘟神的祭祀可以说是以上三条皆有所违背,首先民间向来有认为鼠、刺猬、蛇、黄鼠狼、狐狸等动物修炼成精之后,会有施瘟的能力,所以有些庙宇供奉的实则是被称为“五通”或者“五显”的牌位。其次,民间对瘟神有“五帝”的称呼,祭祀场所一应礼仪仿造人间帝王,而如果五帝的说法成立,那么依礼就必须由人间帝王亲自祭祀才符合规定,显然地方私自祭祀是违规;最后送瘟神仪式往往花费巨大、涉及人数群多,参与者不但要沿街游行、表演竞赛,最后往往还要烧毁纸船或者木船,以示将瘟疫送走,这就给可能发生的群体性事件或者突发危险提供了土壤。

因此官方始终认定民间的瘟神祭祀为“淫祀”,打击与引导并用,通过各种方式试图阻止民间送瘟神仪式的举行。官方会直接捣毁祭祀场所、逮捕组织者,同时也会在民间大力推广医药神祭祀以及提高医疗卫生的水平,负责打击淫祀的工作始终由地方官员负责,南宋初期该工作由地方巡尉接管,朝廷颁布有奖惩政策,如果巡尉在一届任期中查办淫祀有力,则给与奖励,反之则要承担连带责任:“巡尉如一任之内纠察采生七人以上,依获强盗法,特与推赏;失于纠察因事发觉,巡尉坐失强盗之罪”。

(二)民众的“面具式抗争”

在傩仪式和萨满仪式中,巫觋的身份赋权与面具佩戴与否至关重要,当穿上神服带上面具的瞬间,巫觋们一下子获得了与世俗外的世界对话的中介地位,于是在这个瞬间,他们成为了仪式中走上神坛的主持人。民间送瘟神的祭祀虽然被官方定位为“淫祀”,但始终不绝于迹,千方百计且不失繁华的存续了下来,最核心的原因其实非常简单,那就是政府无力帮助民众摆脱瘟疫之灾,无助的百姓无奈之下只能选择另外一种抗争方式,寻求来自另外一个世界的帮助,如同萨满的面具一样,人们在送瘟神仪式的游行中暂时放下熟悉的日常生活,主动寻求进入到一个类狂欢的仪式过程中,释放恐惧、寻求安慰、期待希望。

美国传教士杜列图(Justus Doolittle)描述了福州当代关于祭祀五帝的一个传说,“在一次五帝游行中,迎面遇上一位城里的高官乘轿出行。游行队伍居然不让路,倒像官轿该退避似的。官员震怒,命校尉当场拿下首事者予以鞭笞。游行頓挫,民众四散奔逃。经过调查,又发现五帝不列在官方祀典中,于是该官员决定捣毁五帝像,禁绝五帝游行。五帝信徒听说,马上想了一个因应之道:把关帝像请进庙里,庙名用武圣。如此一来便可托庇其下,因为关帝极受朝廷崇奉,官员不敢对祭祀他的庙宇轻举妄动。”

显然,游行中的民众碰到现实中的官员时,一度尝试“带着面具”硬抗,因为在神话世界中,“五帝”的地位自然是要高过面前的官员,无奈稍一交手,便败下阵来,组织者挨了鞭笞之刑,游行被禁绝,游行队伍的“面具”在被官员“摘下”的瞬间,便立刻被打回原形。

(三)地方政府与民众的协商式博弈

瘟神信仰在各地根深蒂固,因此朝廷虽然多次调整“淫祀”政策加以禁止,但却将权力下放给了地方官员处理相关事宜,而地方官员原本就与地方共同体势力有着千丝万缕的联系,所以往往只有在发生瘟疫,或者存在聚众闹事、危及自身个人政绩时,才会采取措施。

1. 执行“淫祀”政策时以打击具体事件为主

淫祀政策的执行是由地方官员具体把握的,因此在执行过程中,往往会将禁止祭祀演变为禁止在某处、某些时段、以某种规模祭祀,惩戒的方式也多半会针对少数组织者加以责罚,并不会对参与者采取惩罚措施。比如北宋仁宗时,有史料记载地方官员发现下辖地区有人以建五瘟神庙为名要求民众捐款,于是上书朝廷请求禁止,广南西路夏侯彧言:“潭州妖妄小民许应于街市求化,呼召鬼神,建立五瘟神庙,已令毁拆。收到材木六万三千余,修天庆观讫。乞下本州止绝禁。”

但是如果已经发生疫情,官方采取的措施会相应严厉起来。清朝时在常州做知府的张子智,就赶上而来一场瘟疫,庆元乙卯春夏间,疫气大作,民病者十室而九,幸运的是张子智精通药理,于是他吩咐手下多做治疗药物,免费发给乡民。但是时隔多日,却发现很少人来求药,他询问下属才发现原来当地深信瘟神,民众遇到瘟疫,就会去五瘟殿祭拜瘟神,殿内有四位巫师,他们告诫乡民不许吃药,所以现在知府施药却没有人去领。于是张子智拘捕了殿内巫师,毁了瘟神神像。

此外,南方在举行送瘟神仪式时会举办规模盛大的迎神赛会,耗费巨大,地方共同体往往会通过一些地方组织作为主要动员机构,负责筹款、游行、竞赛事宜,时间一长,这样的地方组织的势力就得到了积累,甚至可能威胁到岌岌可危的统治阶级。清同治年间,在福州官方还颁布过禁止迎神赛会的告示,打击的对象就是负责送瘟神仪式中的迎神赛会的地方香会组织。

2. 民众将瘟神祭祀场所偷梁换柱,掩人耳目

民众并未正面对抗官府对淫祀的打击,而是采取了众多迂回的策略,比如将祭祀瘟神的庙宇改头换面、偷梁换柱。

实际上这些伪装并不成功,同治四年(年)的官府告示中己然指出“假崇祀武圣为名,重新涧宇”,说明官府并非不知民间的这些活动,但在这些告示中,官府并未发布捣毁这些庙宇的命令,仅仅是通过告知加以警示。民国福州人郭白阳在其《竹间续话》中曾提到:“福州淫祀以五帝为最。俗有九庵、十一涧之称。九庵者,复初、崇圣、广慧、明真、龙津、茶亭、路通、蛤埕、及九福也。一涧者,东涧、西涧、南涧、北涧、水涧、汤涧、井涧、芝涧、嵩山涧、钟山涧、及大西涧也”这是最早见诸于史料记载“九庵十一涧”。

由此可知,民间假借关帝庙之名行祭祀五帝之实,并且将祭祀场所由“庙”改成了“涧”和“宇”,以区别于原来的祭祀场所,这些操作官方显然都已经掌握,并且下令禁止。但是,广而告之之后,执行的效果显然有限,民众并未被动接受,而是主动采取灵活策略来寻求新的生存空间。

结语

神的存在会弥补世间正义的缺席,因为世间并不缺乏被官方定义了的程序自由,缺乏的是可申辩的自由。神大于世间法理或颁布预设了超越性的、凌驾于世俗权力的权威命题,这一命题在面对生存危机的时刻尤为事关重要,不可剥夺。

无可预测的生存危机是“送瘟神”仪式最核心的诱发动机,在应对生存危机的信仰形塑过程中,区域共同体的认同价值再次获得强化,并进而形成深刻的民俗习惯和文化信念。在履行这一仪式的过程中,政治因素成为一个重要的影响要素,特别是相关政策政令的发布,反而在某种程度上成为加强地方共同体合作的催化剂。

瘟神信仰涉及到的社会层面多元广泛,有统治者阶层、被统治者阶层,也有官僚体制内部的秩序和地方共同体内部的家族、地方组织的秩序,在面对瘟神信仰的问题时,利益成为各方衡量和协商共同关注的核心问题,为了在保证各自利益的前提下取得社会的相对稳定和平衡,各方采取了多种直接间接的方式,彼此博弈,合作和抗争,从而形成了协商与对话。