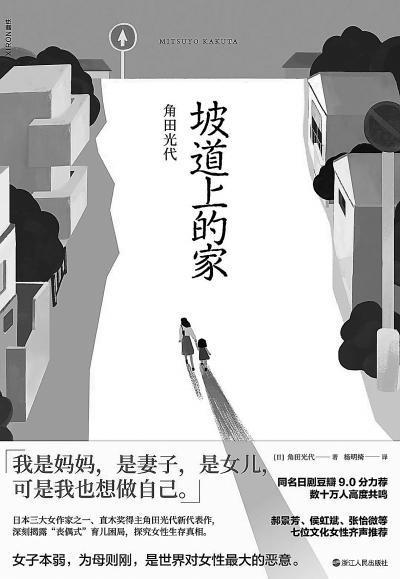

《坡道上的家》

[日]角田光代 著

浙江人民出版社

▌渣总

20世纪50年代至60年代,在美国城郊的家庭主妇中流行起一种怪病,病人明明过着杂志上所描绘的幸福生活,却陷入莫名其妙的痛苦和绝望情绪,一些精神分析学者甚至把这称为“主妇病”。主妇们不知这种精神疾病因何而来,而它具体的症状只是“感到空虚……不充实,似乎我本来就不存在”。有人说,这是因为她们没有意识到自己有多幸福——能够完全掌握自己的时间,不用工作也不会有人催她们干活,这难道还不够走运吗?

这是美国作家贝蒂·弗里丹在她革命性的女权主义著作《女性的奥秘》中所描绘的真实历史。她写道:“每一位居住在城郊的已婚女子都在单枪匹马地与之搏斗……当她夜里躺在丈夫身边时——她甚至不敢在心里对自己发出无声的诘问:‘这就是生活的全部吗?’”

与上世纪五六十年代的美国主妇们一样,《坡道上的家》中的女人们陷入相似的困境。她们明明过着在别人看来堪称美满的生活,却不知不觉被无因的精神压力所缠绕,那种压力,如同书中数次出现的蝉鸣,只有她们自己能够听见。

以一位普通主妇之眼,走进一桩“母亲杀婴案”幽暗的深处,没有推理,没有反转,只有对一位“恶母”的精神分析之旅,还有主角背后,那千千万万女性的自我探索之路。

角田光代织起一张绵密的网,不同身份、职业的个体被编织其中,产生关联,呈现出东亚式社会和人际关系模式中,普通女性,尤其是“家庭主妇”这一特殊群体的生存处境。

她并没有刻意塑造一个戏剧化的、矛盾鲜明的世界,故事中的人物甚至让人觉得缺乏棱角,换句话说,不那么“特别”。这种缺乏棱角,是因为每个人都是多边形,随着案情的推进,他们人性的多面才逐步展现出来。而这才是我们所生活的真实世界。里沙子的丈夫、水穗的丈夫并不是那种会简简单单让读者贴上“渣男”标签的男人,与读者的期待相反,他们对待妻子的方式虽称不上楷模,却也不至于失格。他们甚至也会偶尔表现出对妻子的体谅,拿出一些安慰她们的标准答案。而真正悲哀之处,是连作为读者的我们一开始都并未察觉他们行为、语言的不妥之处,因为他们的所思所想,无一不是遵循那些我们也认可的社会规范。当没有一个鲜明的“坏人”作为投射愤怒的靶子,我们才会真正意识到问题绝不在于一两个个体,而来自整个社会的压抑与病态。另一部著名的女性小说《82年生的金智英》也采取了这种策略。作者特意将主角金智英设计成一个家境不差、受过高等教育、丈夫也符合大众眼中“好男人”标准的女性,尽量弱化她经历的戏剧性,因为这样才能反映一种更为普遍的真实。

《坡道上的家》没有仅仅停留在控诉“母亲”“女儿”“妻子”这些身份对女性的束缚,更继续深挖,展示了无形的社会压力如何阻断了女性之间的沟通渠道,当她们对自己“偶尔也算幸福的生活”感到不满足,就会陷入羞耻感,以及在潜意识的对比中产生的“完美他人”想象之中。里沙子初次在庭审中看到水穗丈夫的前女友,她想象对方一定是一位无论何时都从容不迫的完美母亲,从而下意识地自惭形秽。而东亚社会那种“不可暴露自己的无能”、“不可将自己的负面情绪传递给他人”的人际交往潜规则,也使得她无从和其他母亲确认——只有我常常觉得无助和崩溃,只有我是不合格的母亲吗?全职主妇的身份,将她们关进一个个以“家庭”为单位的小格子里,阻隔她们与外界的联系,丈夫则逐渐成为她们获得外界评价的主要来源,从而左右她们对自身的判断。而社会、媒体对“完美母亲”“伟大母亲”形象的塑造,使得人们普遍接受了一种心理暗示——“母亲”这个形象,就应该是无私的,母性是不容置疑的,没有不爱自己孩子的母亲。因此,当里沙子察觉自己也和水穗一样,曾在濒临崩溃时对自己的孩子产生恶意,不必等舆论的批判,她首先就会把自己放在审判台上,自我怀疑、罪恶感和羞耻感会使她将全部责任指向自己。她们就这样被扭曲了真实的自我。

丈夫、婆婆、媒体、教育机构——合力将本来应该由整个家庭,甚至整个社会来承担的责任推给母亲,把她绑在圣人的十字架上,以严苛的标准来审视她,以表面的赞美来胁迫她。而在现代社会,养育好一个孩子的标准比起过去也全面提高,更是成为精神压力的来源。

除此之外,还有更本质的,东亚社会普遍存在的、扭曲的爱的方式——通过不易察觉的藐视、贬低、攻击,减损对方的自信从而达到完全的控制。而这过程常是潜移默化、难以察觉的,因为它往往来自日常的语言。里沙子的丈夫告诉她“替补陪审员不重要”、“这又不是什么繁重的工作”,无形中贬低她的能力和价值。她从一开始笑着附和,到后来忍无可忍地反驳。参与对另一个女人的审判,令她第一次认真思索自己不曾深想的生活,通过痛苦的共情,反观自身,找到那些积攒已久的“不舒服”的源头——“丈夫并非基于恨意而藐视、伤害妻子,而是因为他只知道这种爱的方式。”阅读过程中完全体会到了里沙子的心情,那种被四面八方的想象中的目光审视着,从而必须不断自我反省、自我怀疑的如履薄冰;那种终于鼓起勇气表达心底的话,却发现人的悲喜并不相通,无人可以真正理解自己的悲伤和无力。

里沙子的身份设计是最妙的一笔,在所有的陪审员中,她的处境其实是与被告水穗最为接近的,最能感同身受的,她却自始至终只能作为“替补陪审员”,在远处旁观,而她也一直没有足够的信心和勇气,去替水穗,也替她自己、替像她们这样的群体辩护,即使发出微小的声音,也会被正式陪审员所代表的更有权力、更压倒性的声音所忽略。最后的那场审判是极佳的隐喻:所有并不处于当事人境遇的人都有权对她做出审判,而唯一能够代表她的人,却只能被动地接受。

但角田光代也展示了一种可能性,一种女性自救的方式,那就是互相建立联结,去讲述,去倾诉,戳破那个“只有我是这样”的假象——当里沙子逐渐了解水穗的生活,发现她们居然有那么多相似之处;当她第一次从女性朋友那里知道,不是她一个人会失控、会失误,她才逐渐开始质疑之前的那种自我攻击,久违的感到放松和宽慰。

所以,女性自我表达的书越多越好,因为当发现“不是我一个人有这样的经历,承受着这样的痛苦”,那些“微不足道的小事”便重要而有意义起来,它们会建立起女性的联盟,让她们感受到被接纳与被认同,然后进一步,开始质疑这种规训她们的规则本身。就像里沙子所梦想的:“当我们尽情畅谈时,我们谁也不是,不是母亲,不是妻子,也不是谁的女儿……我们或许能第一次真正地做回自己,以天真的自信与满满的活力,面对彼此。”