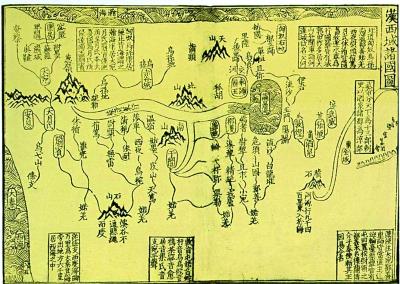

《汉西域诸国图》中记载有“精绝国”

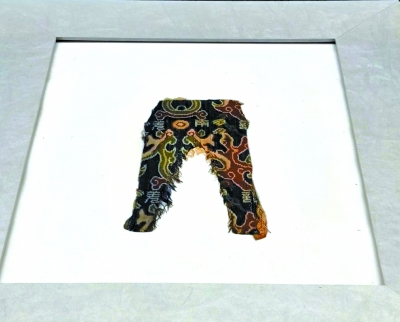

“讨南羌”残片 新疆博物馆藏

上接34版

与汉代“讨南羌”有关

前面介绍了“五星锦”是汉锦的巅峰之作,见证了丝绸之路通畅与繁荣。它不只是一件贵重的奢侈品、消费品,它背后所隐藏的文化内涵,更加令人惊叹。

其实这件织锦不止8个字,应有11个字。新疆维吾尔自治区博物馆于志勇馆长告诉我,当时在墓主人的枕头旁边,还发现了另一块的织锦残片,上面有“讨南羌”3个字。我也亲眼见到这块小小的丝绸残片。“讨南羌”的丝绸残片,和五星锦的颜色、组织结构一模一样,应该是同一块面料被裁剪开的。11个字连起来就是“五星出东方利中国讨南羌”。

它代表了什么意思,背后又有什么故事呢?

汉代,匈奴一直威胁着中央政权的稳定。汉代许多名将如卫青、霍去病,都因对匈奴作战而名垂青史、流传千古的英雄。“五星出东方”这句话(它最早出现西汉年间,“五星出东方利中国”这件织锦为东汉末期或魏晋时制作),与汉朝对南羌的一场战争有关系,这场战争的主角叫赵充国。有意思的是,如今了解赵充国英勇事迹的人不多,但是人们非常熟悉的成语“百闻不如一见”,却与他有关。

赵充国是西汉名将,他喜欢学习兵法,善于骑马射箭,也了解匈奴和羌人的作战方法。年轻时,他随贰师将军李广利出击匈奴,敢打敢拼,曾经负伤二十多处,受到过汉武帝的嘉奖。公元前63年,汉武帝的曾孙汉宣帝刘询统治期间,位于青海的羌人时常骚扰汉朝边境。匈奴也蠢蠢欲动,派出使者告诉羌人:“张掖、酒泉本我地,地肥美,可共击居之”。意思是,张掖、酒泉本来就是我的地盘,水草肥美,我们可以一起把它抢回来。羌人一听,蠢蠢欲动。汉朝政府知道这件事后可不答应。

这时70多岁的赵充国义无反顾,向皇帝毛遂自荐,亲自挂帅领兵。出发前,汉宣帝问他,你要带多少士兵呢?赵充国不慌不忙地回答:“百闻不如一见”,意思是听别人说得再多,不如我亲自去前线研究一下,再作判断。

抵达前线后,赵充国不急于马上和敌人正面交锋,而是主张通过计谋分化瓦解敌人,能和平解决的,决不使用武力。不过,年轻的汉宣帝并不理解老将军的一片苦心,他有点等不及了,于是下了一封诏书:“今五星出东方,中国大利,蛮夷大败。太白出高,用兵深入敢战者吉,弗敢战者凶。”

诏书里“五星出东方”和这件织锦上表达的意思,几乎如出一辙。汉宣帝的意思是,天象大吉,五大行星同时出现在东方夜空,此战必胜。太白星,也就是金星,高高挂起,敢于战斗的人将交好运,不敢战斗的人将遭遇厄运。皇帝对一名将军说出这番话,基本上就是没有留退路了:不想走厄运,就赶紧出兵,错过了吉时,那可就“吃不了兜着走”。

在农耕文明的时代,古人靠天吃饭,对天象和占星抱有特殊的感情。五星在中国古代,指的是金木水火土五大行星,而五星聚合,在古人看来是最为祥瑞的天象。据传说,公元前11世纪,商朝末年甲子那天,太阳月亮同时出现在空中,五星连壁。就在这一天,商纣王见大势已去,在摘星楼自焚。

如今,我们虽然不知道,汉宣帝究竟有没有真的看到“五星出东方”的天象,但是“五星出东方”带给古人的精神力量不容忽视。

公元前61年,赵充国出师大捷,赢得了胜利,也印证了“五星出东方,中国大利,蛮夷大败”的吉兆。公元前60年,汉宣帝设立西域都护府,标志着中央政权第一次对西域的实效管辖,使得丝绸之路又迎来一个大发展的时期。此后,在当地,赵充国还组织实施了大规模的屯田活动,对边疆的巩固和建设立下了大功。赵充国也因此得以流芳百世、美名远扬,成为后来年轻武将们心中的偶像。

“五星出东方利中国”这件织锦,很可能就是后人对这一段历史的纪念。也有分析说,东汉末年,羌人再度来袭,汉王室沿袭了赵充国的讨羌战略,并再次利用“五星出东方”的吉兆,鼓舞将士,因此制作了“五星出东方利中国讨南羌”的织锦。尽管制作原因及具体时间存在多种说法,但可以确定的是,这件珍贵的护膊织锦,通过丝绸之路,来到了精绝小国,最终埋在了黄沙之下。