第一位漂流长江并因此遇难的探险家尧茂书当初不会想到:他命名的长江上第一个峡谷——烟瘴挂大峡谷竟然是每况愈下的长江流域生态环境中的一块“飞地”,是长江上游野生动物的一艘“诺亚方舟”。这里的野生动植物种类之多、之珍稀,令人难以置信。告诉我们这些秘密的是中国民间生态环保组织——绿色江河的负责人杨欣。他带领一个由科学家和民间环保人士组成的调查组,在这里进行了一年多的调查。令人不安的是,一个庞大的修建水电站的计划,可能要毁灭这一切。

烟瘴挂峡谷两侧山势险峻,到处是裸露而陡峭的岩石,这是岩羊们理想的栖息地。如此坡度的岩壁,除了岩羊、雪豹,其他动物望尘莫及。如果能看到成群的岩羊,那就意味着附近很可能生活着雪豹。摄影师站在一处高坡上俯瞰,峡谷内的草坡、河道景色扑面而来。别看峡谷的白天如此沉寂,等到黄昏之后,狼、赤狐、藏狐、雪豹等食肉动物将纷纷登场,它们的行踪,将被埋伏在峡谷内的红外照相机所捕捉。

第一个漂流长江源的人,为长江第一大峡谷命名

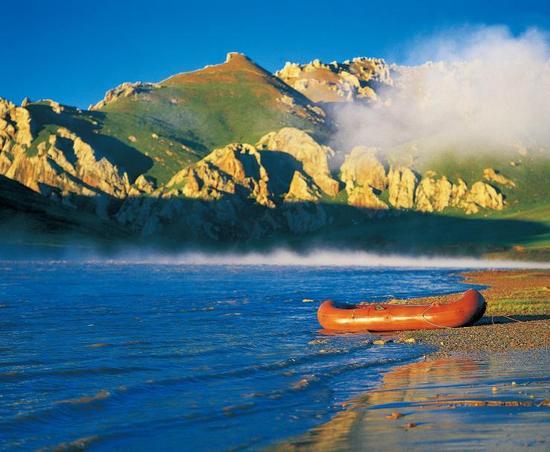

尧茂书,一位来自四川的探险家。1985年6月,他独自划着橡皮筏从长江源的姜根迪如冰川出发,开始了一段漫长的漂流。400多公里后,尧茂书的橡皮筏进入了他从源头一路漂来所遇到长江上的第一个峡谷。在峡谷中,他遭遇了第一个险滩,并险些翻船——在地图上,险滩所在的峡谷没有任何地名标注。靠岸后的尧茂书惊魂未定,一位藏族牧人跟他说了峡谷的藏语名。他抬头张望时,从下游飘浮而上的雾气,如层层笼罩的烟瘴,笼罩在峡口的激流巨浪之上。根据藏语音译和现场景观,尧茂书在地图上将这处峡谷标注为“烟瘴挂”。“烟瘴挂”来自藏语发音“烟瘴嘎(音)”,意为“白色的石山”。

1993年,那时的杨欣还很年轻。他记得,那是一个无风的早上,他和几位伙伴漂流至烟瘴挂峡谷入口,从南向北流的牙曲在这里汇入通天河。在太阳的照射下,牙曲水面上升起2米多高的雾瘴,缭绕的白雾逆通天河而上,像游蛇般钻进峡谷之中。如今,规划中的牙哥水电站的选址就在不远处。

不幸的是,7月24日,尧茂书漂流至金沙江段时触礁身亡。他是第一位漂流长江的人,也是外界第一个为烟瘴挂峡谷命名的人。

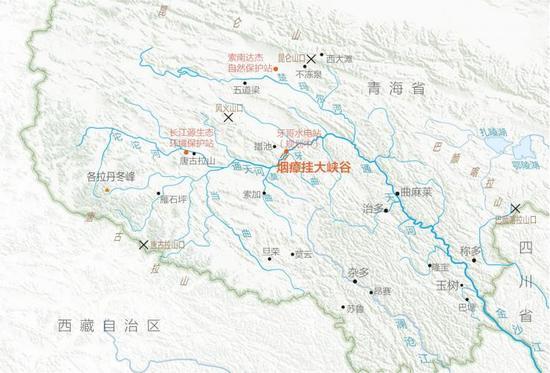

通天河流淌430公里后,受到从可可西里方向延伸而来的冬布里山阻挡,数公里宽的辫状水道立刻收为急流一束,并切开冬布里山,形成万里长江上的第一个大峡谷——烟瘴挂。烟瘴挂位于通天河上游河段,距沱沱河、当曲汇合处的通天河起始处约100公里。峡谷南侧为玉树藏族自治州治多县的索加乡,北侧为该州的曲麻莱县曲麻河乡。

烟瘴挂大峡谷位置图 烟瘴挂峡谷是长江上的第一个大峡谷,在牙曲汇入通天河的地方形成了较大落差。因为地形险峻、环境封闭、人迹罕至,这里成为长江上游的一座生态孤岛。

1986年6月,中国长江科学考察漂流探险队成为第二支划船通过烟瘴挂的队伍,年轻的我当时也在探险队中。我们划着单人艇进入烟瘴挂,两岸山势陡峻,随处是裸露的灰白色石灰岩和深褐色火山岩,石灰岩地带形成了喀斯特地貌。喀斯特地貌多出现在气候温暖、降水丰富的地区,气候寒凉的长江源能看到喀斯特,实属少见。

两岸景色吸引队员们四处张望,云雾在犬牙交错的怪石间不断升腾,野生动物则在山石、云雾间时隐时现。河道转过一个弯,一只棕熊出现在右岸山坡,呆呆地望着这群异类,队员们兴奋地举起相机。也许是我们的声响引起了熊的不安,突然间,棕熊以惊人的速度跃入江中。此时队员们有些紧张,挥舞着手中的船桨,大声呵斥。但是,棕熊并没有攻击船只的意思,而是从船前迅速游过,爬上左岸,抖搂了几下毛发上的水,头也不回地上山去了。

七八年后,我又两次组织考察队伍,划着漂流船通过烟瘴挂,每次都能看见出没的熊。此外,还常常遇到野牦牛、藏野驴、狼、旱獭。斯求才仁是绿色江河环境保护促进会(以下简称“绿色江河”)长江源保护站的管理员,他80多岁的爷爷住在沱沱河畔。至今,老人津津乐道的话题仍是年轻时的打猎生活。当时,人们打猎是为了生存,狩猎对象多是食草动物。他们也猎杀狼,目的不是获取狼肉,而是为了保护羊群。另一种食肉动物雪豹生活在高海拔的岩石区,远离牧民的牛羊,与牧民几乎没有冲突,很少被捕猎。在才仁爷爷的打猎生涯中,只是用捕狼的夹子误抓过一只雪豹。

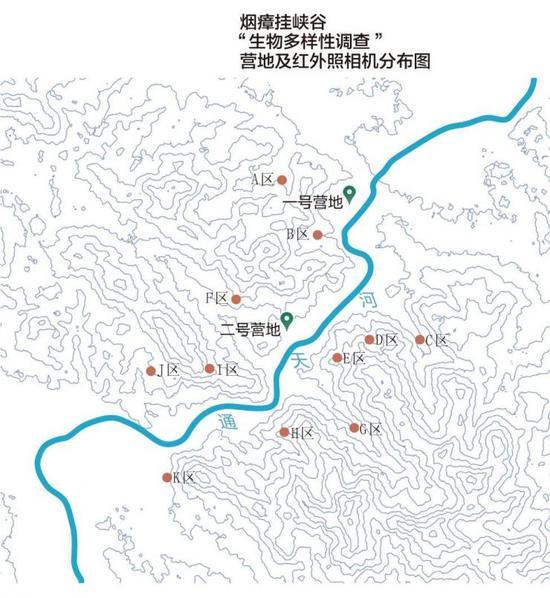

一张由卫星图生成的等高线地形图,展示了烟瘴挂峡谷的陡峭地形,“绿色江河”的两个考察营地分别位于峡谷口和峡谷内,用于隐蔽跟踪拍摄的红外照相机被安放在11个区域。制图/张立芸

我隐约感到,烟瘴挂不仅是一处秘境,更是长江源区野生动物的避难所。在长江流域环境恶化的背景下,这个峡谷是一块弥足珍贵的生态“飞地”。

烟瘴挂两岸,一度是人烟稀少、野兽成群的荒原

20世纪90年代,因藏羚羊的猎杀与保护,可可西里、曲麻莱、措池等地名开始出现在各种报道中。距离遥远、地形闭塞,加上电影《可可西里》的渲染,外界对这些地方的认知是“既熟悉又陌生”。

烟瘴挂两岸分别是治多县的索加乡和曲麻莱县的曲麻河乡措池村,由措池村进入较为便利。由于谷内河道蜿蜒、地势陡峭,所以行政地界划分较为模糊。不过,两岸牧民不会因河段阻隔而无来往,冬季结冰后他们可来回穿梭两岸。平日,牛羊在两岸草场悠闲地散步吃草,放牧者则时不时拿起望远镜彼此对望,或者用对讲机呼叫通话交流。

当地老人讲:“以前并没有措池这个称呼,这个村名是国家给取的。曲麻河乡有个叫措池的小湖,这样的小湖在曲麻河乡有1万多个,原来住在小湖旁边的牧民搬到这里,他们住的地方就被称为措池了。土地改革时期,青海果洛、四川甘孜和西藏拉萨等地有不少人流落到这里。现在措池地区大部分是果洛和四川人,玉树本地人反而很少。”

许多长者提到,地图上的措池最初一直是无人区,只有野生动物出没,也是土匪窝。如当地民间谚语说:“措池有草的话,只有荒漠草。措池有石头的话,只有搬不动的顽石。措池有水的话,只有苦味的盐碱水。措池有人的话,只有一个孤独的人……”

关于烟瘴挂附近村庄历史,较为准确的说法是:12世纪末至13世纪初,该区域属于吐蕃年措部落。清代,这里成为和硕特蒙古的势力范围,由蒙古的千户、百户统领当地百姓。今天,通天河一带虽然没有蒙古人的踪迹,但其影响延续至今,当地有不少蒙语地名,如可可西里、巴颜喀拉等,当地牧区至今还有与藏族黑帐篷不同的圆形蒙古包。

大约从20世纪20年代开始,青海地方军阀势力多次镇压年措部落后裔,其属民逃往西藏黑河地区,使烟瘴挂周围地区成为荒芜之地。1965年,政府把措池、杜墟、勒泽、彻夏4个队移民到峡谷边上,那时还基本上是无人区。

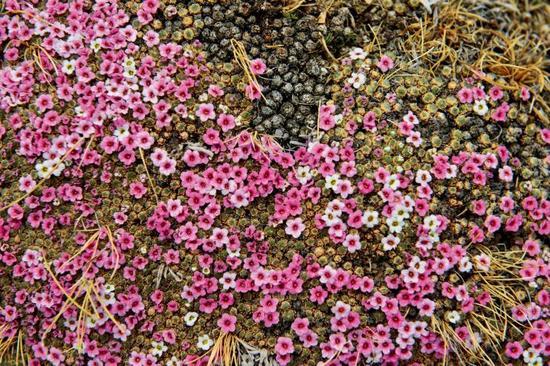

即使在盗猎猖獗的年代,烟瘴挂也较少受到干扰,这里的藏族牧民普遍信佛,他们所持的“有情众生”自然环境观,使野生动植物很好地得到了保护。野生动植物与牧养的家畜一样,成为其生活中不可或缺的一部分。各种形状的花草和长相相异的动物,在当地人眼里都是充满情感的。比如有一类叫“阿然曲通”的花,被称为“鼠兔的奶酪”,在植物学分类中叫点地梅。当地牧民会根据花草的长势判断草场及年成的好坏。如当地一种叫“路钼色唔”的草,生长在河边或湿地,开红色的花。每年这个花若长得好,就意味草肯定长得好。又如草甸上的阿然曲通,是开春早或者晚的标志,当地人观察其开花时节时令,可以判断天气变化。每年阿然曲通开花时,也往往是开春要下第一场雨的时候。

在最后的长江急流区,“绿色江河”对雪豹等动物进行抢救性调查

在我心中,烟瘴挂峡谷一直是长江流域最神秘的河段。

烟瘴挂距曲麻莱县驻地并不远,但由于它是通天河切出的隐蔽峡谷,周围居民很少进入,所以一直鲜为人知。2013年6月,我20年后再次回访烟瘴挂。当时我们本着“不对外界报道就是最好保护”的原则,虽然目睹了其中风景,但并没有向外界揭开它的面纱。

“烟瘴挂”作为一个地名,可以被现代的检索系统检索,始于2006年水利部长江水利委员会组织的长江流域水利情况调查。2006年,长江水利网第一次用“烟瘴挂”描述“长江上的第一个大峡谷”:通天河在莫曲河口被冬布里山阻挡,河水在群峰之间左右冲闯,形成这条十余公里长的水上通道。

如今,海拔4500米的曲麻河乡水电开发被提上了工作日程,这让峡谷的命运充满了不确定性。

家住烟瘴挂峡谷附近的扎多,现在是青海省三江源生态保护协会的秘书长。他小时候失去了双亲,是草原上的亲戚养育了他。为报答草原养育之恩,他十多年前就在曲麻河乡措池村积极开展生态保护工作。扎多也告诉我,烟瘴挂附近很可能要修水电站了,现在公开的资料已经可以看到,光通天河流域就会出现七八座水坝。这个消息令我十分吃惊,通天河的烟瘴挂河段海拔落差虽然大,但冬季常常结冰,平时水量也不算大,发电效率不会太高,为什么偏偏选中这里修水电站呢?

专门从事江河生态调查的杨勇向我提供了一份长江流域水电规划资料,距烟瘴挂最近的规划水电站叫牙哥水电站——因注入通天河的牙曲而得名。随后,我找到了相关数据:牙哥水电站拦水坝高44米,装机容量为63.6兆瓦,年发电量预计为3.522亿度。可以想见,若牙哥水电站按计划建成,那万里长江的自然峡谷将全部消失!

15张

15张将毁灭的野生动物天堂

扎多等公益人士希望“绿色江河”能组建一支专业队伍进入烟瘴挂,对这里的生物多样性进行全面普查,借以引起有关部门和社会公众的关注。那么,什么样 的发现最能引起轰动呢?那就是寻找雪豹。雪豹是青藏高原上的旗舰性物种,是国家一级保护动物,近些年受到广泛关注——发现雪豹的新闻,常引发热议。如果我 们能在峡谷内找到雪豹,或许还能阻止水电站项目。

2013年6月至2014年4月,我带领相关人员对烟瘴挂进行了4次摸底调查,在此基 础上制定了调查计划。我们在烟瘴挂10公里长的峡谷中建立了两个观察营地,并在峡谷两侧架设了10至15台高清云台摄像机、近40台红外照相机。今年4月 底,来自北京、上海、南京、深圳、成都、西安、兰州、西宁、格尔木的动物学家、植物学家、人类学者及电子工程师、电力工程师、摄影师、医生、探险家等,在 沱沱河畔的长江源水生态环境保护站集结完毕,先后分两路进入烟瘴挂。

动物学家连新明博士是野生动物调查队的主持人,植物学家唐亚教授与王静、张立芸两位博士主持植物调查队的工作,人类学家徐君教授带队组织人类学的内容调查。我们从通天河口出发,自上而下漂流4天,行程100公里后进入烟瘴挂峡谷。

一路上,队员遇到最多的动物是岩羊。独特的生理结构让岩羊成为攀岩高手,而烟瘴挂独特的环境为岩羊构筑了展示才能的舞台。在烟瘴挂,我不止一次看到它们展示攀岩绝技。只需十几秒,成群的岩羊可以窜上几十米高的崖壁,四肢仿佛是粘在石头上,这一情景让我看得目瞪口呆。峡谷中岩羊数量很大,一次最多可拍到超过200只的种群。岩羊是雪豹最重要的食物来源。所以,科学家可通过岩羊的数量推测雪豹的数量。岩羊出现,就预示雪豹离我们不远了。

全世界目前公布的雪豹种群数量约4500至7500只,分布在包括中国在内的12个国家。雪豹活动地带海拔高、地形险,研究力量相对薄弱,科学家多根据间接收集的信息估算其数量和分布区域。中国是世界上雪豹分布面积最大、种群数量最多的国家——中国境内的雪豹数量为2000—2400只,平均密度为每100平方公里0.5—0.6只。在世界180万平方公里雪豹分布区内,平均100平方公里仅有0.245—0.409只。

唐亚,植物学家、四川大学教授 曾于1995—2002年在国际山地综合开发中心担任项目主管、部长等职

绒引山是烟瘴挂峡谷地区的最高峰,顺着这座山峰延伸出一条约4公里长的深沟“绒引沟”。越往沟谷深处,岩羊数越多。灰白或灰褐色的羊群映衬在绿色草坡之上,格外显眼。再往沟谷深处走,通道更加狭窄。由于地面碎石较多,加上岩羊活动频繁,队员很难发现雪豹的活动痕迹,只能偶尔发现几个不太清晰的脚印。雪豹体型和狼相差不大,食物种类也差不多,粪便大小与颜色也极为相似。牧民才让根据经验,教给大家识别狼和雪豹粪便的方法:把粪便掰碎,里面有碎骨的是狼的粪便,反之则是雪豹留下的。

我们在10公里长的峡谷内装了39台红外照相机,其中绒引沟有7台。一旦野生动物进入拍摄区域,红外相机可以连续拍摄3张图片,同时启动摄像功能。在绒引沟安装红外相机时,队员黄小华觉得200米外的石头后面有情况,远处岩羊也显得十分警觉。没有多想,他举起相机对着那个方向按动快门,屏幕上发现了动物的背影。经局部放大,画面可辨识一条长长的带着花纹的尾巴。雪豹!这是烟瘴挂峡谷内第一次拍摄到雪豹,所有人为之一振:“有雪豹出没!”

7月18日早上,“二号营地”的志愿者苏岩在例行观察中发现,营地对岸有动物正在漫步。二号营地在峡谷中部,此前已经观测到狼、狐狸、兔狲、白唇鹿、藏野驴等动物在河畔活动。苏岩本以为这是一只狼,待他举起相机才发现是雪豹。趁它拖着尾巴散步的时机,苏岩一阵狂拍。散步的雪豹,就像一个走在舞台上的模特,任由人按动快门。苏岩大吼两声,希望豹子跑起来,拍几张有动感的。雪豹倒是回头望了一眼,不过依旧不慌不忙。苏岩的相机镜头最长焦距只有200毫米,100米的距离只能拍摄全景,没有特写。即便这样,能拍到河边漫步的雪豹,已十分难得。

“雪豹”们的避难之地,很可能会被水电站毁掉

根据数月的观测数据,随行考察的专家得出结论说:烟瘴挂峡谷内雪豹的种群密度是世界最高的,每100平方公里的数量超过20只。据以往记录,中国境内的雪豹分布的平均密度是每100平方公里0.5—0.6只。但烟瘴挂的雪豹密度远高于此——低于40平方公里的范围内,有9—14只个体,也就是说,每100平方公里内,雪豹数量超过了20只。

烟瘴挂野生动物数量之大超乎我的想象——每一架照相机都收获颇丰,上镜最多的是岩羊、白唇鹿,有的动物甚至在照相机前一待就是几个小时,其细小的动作都能被拍摄下来,后来又有报告拍到雪豹的消息,拍摄白唇鹿、兔狲、棕熊、石貂、马麝狼、猞猁、狐狸的精彩画面也越来越多。大量的食草动物,需要相应面积的草场资源来支撑。烟瘴挂所在地山势陡峻、岩石裸露,草地所占比例相对较低。那么,这些食草动物如何存活呢?

青藏高原植物的生长期较短,烟瘴挂峡谷的植物生长期不足4个月,7月份是植物生长最茂盛、花开最鲜艳的时节。夏季,多刺绿绒蒿可以盛开出娇艳的花朵,点缀着绿色山坡。

5月,冰雪融化后,最先复苏的植物是高原点地梅,它们可以在岩石或碎石堆里绽放出成百上千的细小花朵,形成大片鲜艳的色块。

烟瘴挂峡谷外,一条不足1公里长的溪流两侧生长着数千株四裂红景天。现场考察的植物学家唐亚说,能见到如此密集的红景天,这在青藏高原地区十分罕见。

宽苞棘豆是一种多年生草本植物,为适应干旱缺水环境,它的茎缩得很短,甚至接近无茎。

植物学考察队伍也有收获:烟瘴挂峡谷内部草地几乎没有放牧活动干扰,以针茅、嵩草、苔草为主的草地质量非常高。这里草地面积虽然不大,但生产力极高,所以能够养活数量较大的食草动物。特殊的岩石地貌把周边降水蓄积到峡谷内部,更有利于牧草的发育。烟瘴挂峡谷中沟壑纵横,分布着极其丰富的植被类型,包括草原、草甸、山谷草甸、谷坡灌丛等,满足了不同动物的食物需求。

吐旦丹巴过去是沱沱河畔的一名牧民,现在担任长江源保护站的站长,当他第一次进入烟瘴挂时就大声惊呼:“哇,我从没见过这么好的草场,人躺在里面都看不见了!”他家有24万亩草场,平均近百亩地才能养活一只羊。在烟瘴挂,把裸露的岩石都算上,养活一只岩羊只需20亩左右。况且,岩羊的个头比牧民家的藏绵羊还要大。

调查报告中的结论令我感到惊喜,同时也为烟瘴挂的未来感到忧虑。峡谷东口的牙哥水电站项目一旦上马,意味着大型机械将对这一带进行开肠破肚的开挖。那时,开山破土的爆破声划破峡谷的宁静,烟瘴挂的野生动物只能四处逃窜。如果大坝蓄水成功,长江最后的急流——通天河便停止了奔涌,水位提升40米,回水100公里,烟瘴挂峡谷中主要草场将被淹没水下。等到工地趋于平静,回归的岩羊、雪豹们,因没有足够的食物来源而逃离,烟瘴挂的食物链将彻底断裂!

另外,通天河畔的宽谷与河滩是国家一级保护动物白唇鹿的主要栖息地,其中的通天河口是白唇鹿主要的交配场,那里是长江干流上白唇鹿最重要的栖息地。以烟瘴挂为中心,往上游200公里的通天河、沱沱河都有雪豹出没,往下游一直到四川、西藏、云南的通天河、金沙江两岸也有雪豹出没。野生动物在长江上游登上了烟瘴挂这艘“诺亚方舟”,并得以避难。不得不说,这不仅是动物的庆幸,更是人类的庆幸。

尤联元,中国科学院地理科学与资源研究所研究员,河流地貌专家,曾任中国地理学会长江分会副主任

我今年10月离开烟瘴挂时,正是候鸟迁徙季节。一行又一行,成百上千的蓑羽鹤、斑头雁从头顶飞过,沿通天河向唐古拉山、喜马拉雅山飞去。我祝福它们,同时也为烟瘴挂峡谷内的动物们深情祈祷。

随着冬季临近,烟瘴挂部分河段即将封冻,但我们的后续调查仍在继续。队员吐旦丹巴、斯求才仁,每月都要进入峡谷一次,观察烟瘴挂野生动物的活动情况,并取回红外相机拍摄的资料。他们企盼能有更多新发现——每增加一些新数据,就会为烟瘴挂的保护工作增加一些说服力。