最近,美国恐怖电影《寂静之地》在中国上映,观影现场的氛围尤显特别的是十分安静,观众生怕发出过大声音,被影片中的怪物所注意。

这种由于强烈的代入感而引起的惊慌,是恐怖作品制造的特殊效果。不得不说,今天,恐怖作品以多种方式呈现着自己,建造着让我们又爱又怕的神秘世界。但值得注意的是,观众的“睡点”已经变得越来越高,吸血鬼、死神之舞、无头骑士、哥斯拉……这些曾经令人惊恐的东西如今已被摆在了万圣节玩偶的货架上,它们成了单纯的娱乐符号。恐怖,如果想要继续刺激观众,不得不进化自身的形式,以更有穿透力的效果刺入我们战栗的血液。

那么,恐怖是如何一步步“侵入”我们体内的?

早在1919年,精神分析学家弗洛伊德曾提出恐怖之物是人类内心的“强迫性重复”;在20世纪80年代末,茨维坦·托多洛夫又将恐怖归为奇幻。21世纪的研究者则追溯到康德和伯克的崇高理论,认为在恐怖与哥特小说中,存在着与悲喜剧同等地位的崇高。但这些理论显然无法解释恐怖艺术最迷人的地方。它们成为我们调节状态的工具,带来单纯的尖叫与情感释放。

但在过去几个世纪,恐怖小说作为一种类型文学,其实从来没有得到过承认。正典的作家们更是对这一形式嗤之以鼻,称其为垃圾或乏味的产物。但在我们阅读经典文学作品时,怪诞的情节、出乎意料的结尾往往令人惊叹,这其中的很多元素都是从最初被蔑视的恐怖小说发展而来的。

而且,许多经典作家也尝试过恐怖小说的创作,我们蔑视恐怖小说的浅薄与套路,可如果缺了它,文学的魅力又将变得多么平庸。

撰文 | 新京报记者 宫子

恐怖在寻找什么?

刺激、新奇、破土而出的愉悦

“这些故事本身没有什么高尚的追求。如果其中任何一篇让读者夜晚走在孤寂的路上时,或者后半夜坐在行将熄灭的炉火边时,感受到一丝愉悦的不舒适,那我写作它们的目的便已达到了。”

——(英)蒙塔古·罗兹·詹姆斯 《古文物专家的鬼故事》

英国灵异小说作者蒙塔古·罗兹·詹姆斯的这段话精准地拿捏到了恐怖文化中的情感悖论:一方面,人们对恐怖作品中的事物感到恶心不适;另一方面,不适感又通过难以解释的原因转化成愉悦,让恐怖艺术获得了大量拥趸。

挪威学者拉斯·史文德森在《恐惧的哲学》里提出了一个观点:恐怖和无聊即使不是对立的情绪,也是在互相冲击。人们因为厌倦了生活的平庸无聊,而在恐怖的情感体验中寻找刺激,相对于崇高、内省、讽刺等其他艺术形式带来的体验,恐怖可算是最具刺激强度的一种。恐怖小说的成功之处就在于刺激性,虽然发展到后期的恐怖文学拥有了更多维度,但研究者在解读过程中,也不得不借助“荒诞”“异化”“回溯”“瓦解”等衍生主题,至于恐怖情绪本身,则没什么解释的空间。

![《恐惧的哲学》

作者: [挪威] 拉斯·史文德森

译者: 范晶晶

版本: 北京大学出版社 2010年1月](http://n.sinaimg.cn/tech/transform/755/w630h925/20180520/WYG8-haturft0903887.jpg) 《恐惧的哲学》 作者: [挪威] 拉斯·史文德森 译者: 范晶晶 版本: 北京大学出版社 2010年1月

《恐惧的哲学》 作者: [挪威] 拉斯·史文德森 译者: 范晶晶 版本: 北京大学出版社 2010年1月20世纪末期,诺埃尔·卡罗尔曾在《恐怖哲学》中将艺术恐怖解读为恶心的情感反应,读者在面对丑陋狰狞的怪物时是反感的,但同时新奇感也获得了满足。这同样无法完全概括恐怖艺术的心理机制。

在现代,大部分恐怖小说已经放弃了描写怪物,而转向普通人的心理内在。也就是说,艺术恐怖和现实恐怖之间的界限正慢慢消融,创作者已经不再满足于如何让读者在翻开一本恐怖小说的时候感到战栗,他们希望读者在离开作品之后依然无法摆脱恐怖幻觉的袭扰。

恐怖是人类的基本情感之一,所有文化的源头都能找到它的影子,尽管它从不曾站在台前成为主演,而是更多担任着映衬和配角的任务。无论是神话传说、宗教著作还是童话故事,阴暗的部分从不缺席,古希腊神话中有奥林匹斯山,也有对应的哈迪斯冥府;《圣经》中有伊甸园,以及带去诱惑和堕落的蛇;无论是以黑暗著称的格林兄弟还是以温馨著称的汉斯·安徒生,童话故事里都少不了巫婆、巨人、魔鬼这些负面形象。

换句话说,如果没有这些阴暗的东西作为映衬,正面的意义就变得苍白,无法凸显。但丁在《神曲》里设置的结构正是如此,他对地狱的描绘有多可怕,迷失之人对天堂的向往就有多热烈。当然,这些作品只是一种早期的、描绘黑暗的方式,积极意义的对立面,它们各自的主题依旧是崇高。

但丁地狱图是指但丁·阿利吉耶里在《神曲》地狱篇中所描绘出的景象,由画家波提切利绘画。一共有13层,该地域和沙漏一样,越深的灵魂罪恶越大。

在民间传说中,恐怖或怪异的形象有着更浓的训诫意味。在早期故事中,认知能力有限的人类对超自然事物表示出一致的畏惧。如马里文化中关于狼人的民间传说,村庄之外的陌生男子皆是狼人的化身,他们会在夜晚来到村庄邀请貌美的女子共舞,受到引诱的女子被带到狼人的营地,成为他们的食物;最后,一个聪明的女子识破了他们的迷惑,顺利逃脱。

在此类故事中,训诫和抗拒的意味十分明显。恐怖的目的不是愉悦,令人接近,而是让听者吸收教训,避而远之。在中国的《山海经》中,也描写了不少凶兽,比如蜚,“其状如牛而白首,一目而蛇尾,其名曰蜚。行水则竭,行草则死,见则天下大疫”。中国的恐怖文化与西方不同,它的主题往往摇摆于因果与不可知论之间。不知来由难以解释的妖怪与含冤复仇的鬼魂错杂相间,从汉魏六朝的志怪文学,到明清近世的鬼神奇谭,形成了一种有别于西方哥特式恐怖的东方式恐怖艺术。

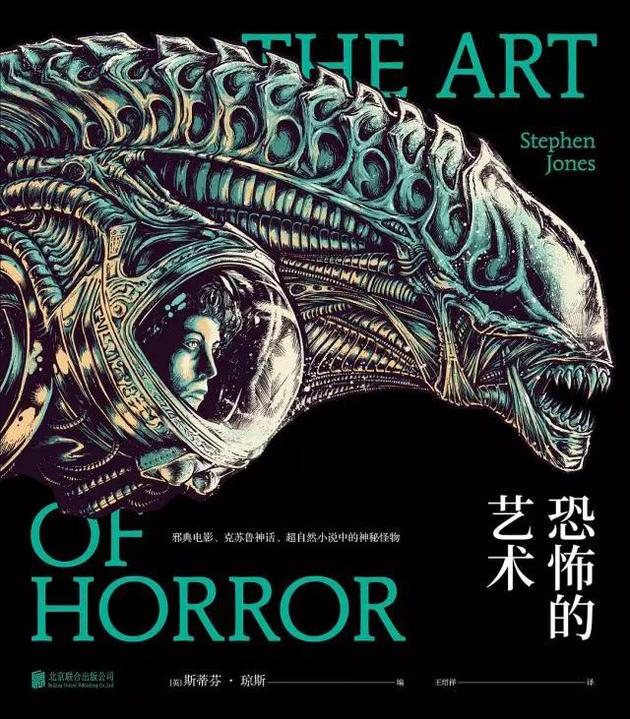

《恐怖的艺术》 作者: 〔英〕斯蒂芬·琼斯 译者: 王绍祥 版本: 未读·北京联合出版公司 2017年9月

《恐怖的艺术》 作者: 〔英〕斯蒂芬·琼斯 译者: 王绍祥 版本: 未读·北京联合出版公司 2017年9月而在西方,恐怖小说从哥特文化发展而来,与浪漫主义和感性文化的兴起一道,成为独立的类型文学。尤其在18世纪的英国,哥特小说占据了庞大的文学版图。

想象力的涌现

诉诸笔端的哥特幻想

“开始我几乎不敢相信自己的眼睛,我曾以为这是月光和阴影使我产生的幻觉,但我不停地察看着,最后肯定它不是错觉。我看见他的手指和脚趾紧紧抓住石头的棱角,石头表面经过漫长岁月的侵蚀已经风化了。他就利用每一处凸起的地方,快速地向下移动,就像蜥蜴在墙上爬行。”

——(爱尔兰)布莱姆·斯托克 《德拉库拉伯爵》

古老的家族城堡、人丁稀少的庄园、独自一人的旅行者,这些都是18世纪英国哥特文学常见的布景。英国小说家贺拉斯·沃波尔创作于1764年的《奥托兰多城堡》是哥特式小说的开端,他本人也被称为“哥特式小说之父”。

《奥托兰多城堡》的故事糅合了浪漫主义文学的因素。城堡的主人曼弗雷德亲王在为儿子准备一场婚礼,但在婚礼前夕,一个巨大的头盔从天而降,把王子压得血肉模糊。于是他决定代儿子迎娶新娘伊莎贝拉。伊莎贝拉在农民的帮助下逃出城堡,并展开一段关于继承权和家族血脉的搏斗。最后,一个叫西奥多的人物成为主角,这个神父的儿子将伊莎贝拉从曼弗雷德的控制中解救出来,并成为奥托兰多城堡最后的主人。发生在城堡里的故事、超自然色彩、复仇和谋杀,以及对深陷其中之人的解救,这在后来几乎成为哥特式小说的写作程式。

1977年电影《奥特兰多城堡》海报。导演杨·史云梅耶撷取《奥特兰多城堡》书中重要章节和剧情,穿插霍瑞斯走访当地的照片和研究,向忠实书迷展现那座神秘城堡的真实面貌。

从这本小说的架构中可以明显看到莎士比亚戏剧的影子。贺拉斯·沃波尔本人也在小说序言中称赞莎士比亚为想象力自由奔放的典范,运用鬼魂、复仇、预言、谋杀等多种方式塑造自己的作品。“当时,对于文学功能的问题颇有争议,即小说作品是表现和描绘现实生活还是纯粹的想象”,以沃波尔为代表的新型浪漫主义者选择了后者。

在那段时期,由沃波尔开创的哥特小说成为浪漫主义者尽情发挥想象力的一种文学形式。在沃波尔之后,英国女作家克莱拉·里夫写了一本名为《英国老男爵》的哥特小说,这部小说的构思和《奥托兰多城堡》大致相同,却让沃波尔感到嫌弃,因为在他眼中,鬼魂这类东西也应该有自身的性格,而不应该像里夫描写的那样充满宗教劝导的意味。

在18世纪之前,对鬼魂、亡灵、吸血鬼的传说已经存在,但形象都极为僵硬,基本都是类似骷髅、僵尸、魔鬼之类的形象。当时的欧洲大众还认为吸血鬼真实存在,导致尸骨被从棺材里挖出来,钉上木桩或焚烧。而浪漫主义作家对吸血鬼的形象进行了重新塑造,使得他们身上具备更多人的特点——越来越拟人化的异世界形象也是恐怖小说的一个发展轨迹。

这个时期塑造的恐怖形象与古希腊或古罗马时期的怪物相比,外观上没有那么复杂。在古希腊神话中,经常能见到由不同生物组成的怪物,如喀迈拉,头部是狮子,中间像山羊,尾部则是一条蟒蛇。这些怪物的形象更离奇,但却并不能给读者带来太多恐怖的感受。

读者很明确地意识到它们是超自然的、远离人类社会之外的存在,再加上作品本身的描述主题在于英雄和众神,怪物只是映衬,就更加弱化了这些形象带来的恐怖感。在古希腊神话中,一条惩罚性神谕带来的恐怖感远远高于凶猛的怪物,因为神谕意味着不可逃脱的宿命、无法逃避的死亡方式。因此,恐怖文学如果想要在“惊栗”这个主题上更好地完成,就必然要和人的内在建立联系。一个似人非人的异化形象也远比一个由各种凶猛生物融合而成的怪物更可怖。

![《德拉库拉伯爵》

作者: [爱尔兰] 布拉姆•斯托克

译者:李荣庆

版本: 浙江工商大学出版社 2016年7月](http://n.sinaimg.cn/tech/transform/49/w428h421/20180520/PWH4-haturft0910997.jpg) 《德拉库拉伯爵》 作者: [爱尔兰] 布拉姆•斯托克 译者:李荣庆 版本: 浙江工商大学出版社 2016年7月

《德拉库拉伯爵》 作者: [爱尔兰] 布拉姆•斯托克 译者:李荣庆 版本: 浙江工商大学出版社 2016年7月1897年,爱尔兰作家布莱姆·斯托克出版小说《德拉库拉伯爵》(又译《德拉古》)。他塑造的吸血鬼形象已成经典。主人公乔纳森·哈克尔只身一人前往古堡,见到了一位优雅有礼又有些冷酷的德拉库拉伯爵,并发现他会在夜晚化身为吸血鬼,贴着墙壁爬行,寻找食物。斯托克笔下的德拉库拉伯爵,就外观而言还不是完全分裂的,即使在白天,人们也能从作者的描述中看出他异于常人的地方:眉毛粗重,几乎在眉心相接;浓密的头发天然曲卷,嘴唇上胡须浓密;嘴角线条分明,给人以冷酷感;牙齿洁白而尖利,唇色鲜红而有光泽,这都与他的年龄不太相符。

在之后的吸血鬼小说中,吸血鬼这个形象变得越来越像正常人,它们会在意想不到的时刻露出真面孔,带给读者更强烈的惊悚。直到20和21世纪,安妮·赖斯的《夜访吸血鬼》和斯蒂芬妮·梅尔的《暮光之城》中的吸血鬼不仅更像人,而且还竭力与正常人类和谐共处,这些作品已不再是恐怖小说,而是由吸血鬼符号衍生的通俗作品。

但斯托克为吸血鬼这一恐怖元素奠定的特征基本没有变过。除了城堡外,还有神秘的贵族身份。这些有着源远神秘贵族血统的吸血鬼,上演着18世纪英国隐含的暴力矛盾,包括财产、情感、继承权等,却又通过异化的方式让读者退居到纯观众的位置上。哥特小说女作家安·拉德克利夫的《意大利人》更是将这种家族秘密、爱情矛盾以及神父造成的种种矛盾作为情节冲突的核心。这种心理的共鸣也是哥特小说风靡的原因之一。在现代恐怖小说中,这个意味已不复存在。

1901年,布拉姆·斯托克的小说《德拉库拉伯爵》中,首次出现吸血鬼的插画。从图中可以看出,德拉库拉伯爵从外貌到行为都明显不属于人类。

1922年,电影《诺斯费拉图》改编自《德拉库拉伯爵》,1922年于德国上映,是第一部吸血鬼题材的恐怖片。此时的吸血鬼形象充满人类对恐怖的幻象,面目可憎。

1958年,在电影《恐怖德古拉》中,吸血鬼依然狰狞,但总体形象已更贴近人类,恐怖感不是源自畸形的外观,而是表情及其表达的情绪。

1989年,在小说《魔鬼在你身后》序言中,丹·西蒙斯宣称“德古拉和吸血鬼都是无稽之谈,但精神吸血鬼是的确存在的”。他为吸血鬼带来了一次本质上的转型,他们吸取的不再是血液,而是人类的自我精神,他们可以通过对人的心灵控制而制造谋杀或自杀。后来到21世纪,吸血鬼已经变成爱情故事的主角,能与人类和睦共处,外表也变得十分英俊。吸血鬼已经不会让任何观众感到恐怖。

活死人,死活人

没写清楚的东西更可怕

“为什么死人要归来?拉康的答案与我们在大众文化中找到的答案完全一致:死人要归来,是因为他们没有得到适当的安葬;即,死人要归来,是因为他们的葬礼出了问题。死人是作为未曾偿还的符号债务的讨债者归来的。”

——(斯洛伐克)斯拉沃热·齐泽克 《斜目而视》

为了创造出更让人可怖的作品,恐怖小说的创造者们不断将读者与那个未知世界的距离拉近。在早期神话中,妖怪是世界之外的;在最初的哥特小说中,吸血鬼虽然存在,却蜷居在城堡中,只要主人公不进入,就可以避免恐怖事件发生。

而随后,恐怖开始不断入侵读者生活的世界,即使人们不探寻恐怖,恐怖也会主动找上门来。它们变得更加日常,也更加内化。小说中的主人公也配合着读者的心理,探寻黑暗的未知角落,无论多么恶心的事情发生都不会让他们后退——出于某个古怪的动机,他们会在看到一个影子后主动进入被诅咒的房间,或拆开一封神秘的信,或进行一项古老预言的实验,而不是像正常人那样在生活中遇到惊吓后本能地逃开。20世纪的小说家亨利·詹姆斯就曾在《螺丝在拧紧》中描写过这种心理。

“活死人”也影响了摄影艺术。图为英国摄影师乔·罗伯茨制造的灵异照片,只是现在看来,这类照片的合成性已经十分明显。

恐怖小说的创作者们为了让读者们进一步感受到而非看到恐怖,主要采用了两种方式。一种是给不可知的、灵异的事件赋予真实性,比如梅里美在《伊尔的维纳斯铜像》里,将古希腊的维纳斯像变得狰狞可怖,并在夜晚自动行凶;蒙塔古·罗兹·詹姆斯则在《铜版画》中为那件有鬼魂出没的画增添了大量背景说明,让古老的文物看上去更像是一件真实存在于博物馆中的东西。创造出恐怖世界克苏鲁的H.P。洛夫克拉夫特也是如此,通过现实中某个奇怪的物品,让读者感受到恐怖的未知世界的冰山一角。

这些故事竭力与科学实证之间建立联系,其中最著名的案例当属“法老的诅咒”,这则传言曾被德国的霍尔拜恩夫妇改写为小说。而现实中,发掘相关人员包括资助者的离奇死亡也引发了公众兴趣,并在20世纪中叶引发了科学讨论,对于为什么打扰木乃伊灵魂的人就会遭遇厄运的诅咒,科学家给出了细菌说、辐射说等多种解释。不过“法老的诅咒”只是一个传言,其发掘者霍华德·卡特用自己的寿终正寝证明了再恐怖的故事也依然只是个故事。

另一种方式则是充分调动读者的想象力。他们不再使用细致的文笔描写鬼魂的外貌,而是将鬼怪乃至鬼怪存在本身给模糊化,达到若有若无的效果。在视觉文化尚不发达的时代,这种写法充分发挥了文本形式的特长,让读者在阅读过程中依靠想象力填补空白,而恐怖小说作者的任务就是通过暗示将读者的联想引入自己想要的世界。

英国艺术家莱斯·爱德华兹为《“哦,吹哨吧,我会来找你的,朋友”》所绘制的油画。

在《“哦,吹哨吧,我会来找你的,朋友”》中,蒙塔古·罗兹·詹姆斯将这两种方式运用到一起,一位教授无意中发现了类似孔笛的物体,当他吹响它的时候,一个幽魂随之而来,“那东西正极其迅速且毫无规律地前后漂移着……显示出一个包裹在惨白的、颤抖着的布料中的形体,但看不清是什么……”。时至今日,这类作品依然最有可能触发读者的惊惧感。

因为灵魂、复仇、死者的重现或自我死亡的幻觉,相比于短暂的视觉刺激,是永不过时的话题。莎士比亚的麦克白夫人在自己手上看到鲜血的景象,伊丽莎白·盖斯凯尔在《老保姆的故事》里不停呓语着“从前的罪过是擦不掉的啊”的罗萨蒙德小姐,爱伦·坡故事中一只黑猫的怨念,它们刺激着人类心中共同的情结。正如齐泽克对“活死人”这一文化现象的分析,它们不仅意味着未完成的债务,还意味着创伤的回归,那些我们不想再看到的回忆以幽灵的形式反复涌现。

![《黑猫》(作者: [美] 爱伦·坡 ; 译者: 詹宏志; 版本: 新星出版社 2018年6月)是美国作家爱伦·坡创作的短篇小说,讲述了一个人对于黑猫的心理惧怕。爱伦·坡力图使小说中的每一句话都为其预先设定的恐怖效果服务。](http://k.sinaimg.cn/n/tech/transform/169/w416h553/20180520/zL8T-haturft0919972.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)

《黑猫》(作者: [美] 爱伦·坡 ; 译者: 詹宏志; 版本: 新星出版社 2018年6月)是美国作家爱伦·坡创作的短篇小说,讲述了一个人对于黑猫的心理惧怕。爱伦·坡力图使小说中的每一句话都为其预先设定的恐怖效果服务。

十八至十九世纪风靡的恐怖小说,在经历了两次世界大战——真正的现实恐怖后——走向了衰微,作为类型小说,相关题材和情节也被开发殆尽。但恐怖作为一种阅读体验,却从来没有被舍弃,它分散在更广阔的文学写作中,在福克纳、海明威、贡布罗维奇的几篇小说中,都可以找到惊惧感。

而在坚持哥特与恐怖写作的人中,或如安吉拉·卡特,完全把恐怖诡谲变成外在的装饰;或更加内化,不再描写奇怪的生物,而是从人类的疯狂着笔,包括精神分裂症、天生杀人犯、虐待狂等等。美国小说家雪莉·杰克逊写下的人物更加日常,他们仿佛就是我们身边的人,却将世界颠覆到一个我们再也不想进入的恐怖状态。

恐怖文化,未完待续

斯蒂芬·金的尴尬地位

“ 最令人闻之丧胆的问题则是:人类究竟能承受多少恐怖而还能继续保持清醒和正常?到了某个程度时,恐怖就会变得滑稽,而到了那个程度,大脑要么还能保持清醒,要么就是心智崩溃。”

——(美)斯蒂芬·金 《宠物公墓》

谁是当下时代最好的恐怖小说作者?斯蒂芬·金无疑是位列前茅的选项。他创作了大量形式多样的惊悚小说,基本囊括了现代恐怖创作的所有题材,如幽灵的回归、神智失常的患者、内心分裂,以及外太空异生物的入侵——这是21世纪恐怖文化的新方向,同时也是新的困扰,当异形被搬上银幕让观众尖叫的时候,还有谁想再看一本描写异形的小说?

美国作家、电影导演斯蒂芬·金自20世纪80年代至90年代以来,创作出版了多部畅销小说作品,同时小说作品也不断被改编成影视作品。代表作品有《闪灵》、《肖申克的救赎》、《末日逼近》、《死光》、《绿里奇迹》、《暗夜无星》等。

斯蒂芬·金的尴尬也在于此。他的许多作品都是经典,改编的剧本也很成功,但如果让我在电影《闪灵》和小说《闪灵》中做个选择,我毫无疑问会选择前者。在电影中看到一柄斧子砍来的冲击力要远远大于文字,而且情绪转变得更快,从心平气和到惊惧,可能只需要半分钟,而阅读则至少要花上半小时。

在视觉文化的冲击下,恐怖的形式也发生了转变。在今天,邪典和亚文化依然是不被正视的文化形式,就像18世纪哥特小说的遭遇一样,但又有谁能说,它们当中不会成为经典的片段呢?

铃木光司的《午夜凶铃》 是经典日本恐怖电影的小说原著。书中最经典的恐怖形象莫过于贞子。与电影不同,书中有更多描写爱情的笔墨,贞子也并没有从电视机里爬出来。

乙一的《Goth断掌事件》是六则独立恐怖故事的合集。在渲染恐怖氛围方面,乙一比较重口味,有许多杀人狂和变态心理的描写,他的作品让人毛骨悚然的地方在于,杀人是一件不需要任何动机的事。

绫辻行人的《替身》是没有推理元素的纯鬼故事。故事的结构也很经典,在某中学班级中,一位平时受欢迎的同学意外死亡,为了“留下”这个同学,学校决定继续向这个不存在的人打招呼、留座位,做出他仿佛活着的假象。结果在一张毕业照上,这个早已死去的人,真的出现了。

贵志佑介的《黑屋吊影》是没有鬼怪元素的推理型恐怖作品。贵志佑介的恐怖小说前戏很长,中途过半才将情绪转入恐怖,正是因此,他才能让埋藏在人物内心的犯罪欲和故事的恐怖感更浓烈地爆发出来。

本文整理自2018年5月19日《新京报·书评周刊》B01-B03版。作者:新京报记者 宫子;编辑:张畅、张得得。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。