2011年,“蛟龙”号载人潜水器成功完成了5000米级海试,我国在西南印度洋国际海底区域获得了1万平方公里具有专属勘探权的多金属硫化物资源矿区……伴随着中国大洋矿产资源研究开发协会(简称大洋协会)第二十个生日的到来,我国大洋考察这项并不为人所熟知的,而又关系国家长远利益的伟大事业逐渐从幕后走到了台前。

滔滔沧海水,日夜奔腾;代代大洋人,劳作不休。20年来,一个个具有里程碑意义的重要时刻永久地刻在了中国海洋事业的光辉史册里,一件件激动人心的大洋科考大事件激发了无数海洋人的斗志,一名名在世界大洋中战风斗浪的勇士努力实现着国人征服海洋的梦想。然而,这些事件、这些人们,却一直像埋藏在深海之中的明珠,虽熠熠生辉、价值连城,但却默默无闻、不为人知。在中国大洋协会成立20年之际,我们选取了16件有代表性的事件,望广大网友积极参与、踊跃投票,选出其中最有代表性的10件,作为彰显大洋工作的记录,彪炳史册,承袭历史,启迪未来。

1、中国大洋协会成立

中国大洋协会成立

1991年4月,经国务院批准,中国大洋协会宣告成立。这是中国适应国际海底区域新的形势和发展要求,为在国际海底区域活动争得先机作出的战略性抉择。国家赋予中国大洋协会对外代表国家参与国际海底区域事务,申请国际海底区域资源,对内协调国内各方面的优势力量开展国际海底区域工作。中国大洋协会的最高决策机构为理事会,常务理事会在理事会闭会期间行使理事会职责,大洋协会办公室是协会的执行机构,具体负责大洋任务组织实施。

2、中国大洋协会登记为国际海底先驱投资者

中国大洋协会登记为国际海底先驱投资者

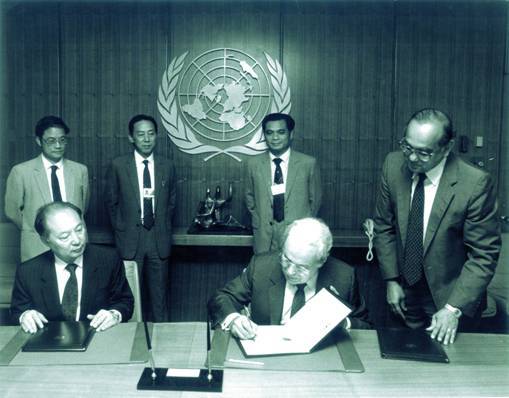

1990年8月,中国代表团向联合国递交了《中华人民共和国政府要求将中国大洋矿产资源研究开发协会登记为先驱投资者的申请书》,并附30万平方公里的申请矿区。1991年3月5日,联合国海底筹委会根据《联合国海洋法公约》的规定,将我申请矿区分为两个同等商业价值的区域,其中15万平方公里作为保留区留给国际海底管理局,另15万平方公里作为开辟区分配给中国。同年8月,联合国秘书长德奎利亚尔和中国常驻联合国代表团团长李道豫大使共同签署了登记证书(见图)。中国大洋协会登记为国际海底先驱投资者,标志着我国大洋工作进入了加快发展的新阶段。国际海底区域面积约2.5亿平方公里,约占地球表面积的49%,是全人类的共同继承财产。

3、中国获得7.5万平方公里的多金属结核合同区

中国获得7.5万平方公里的多金属结核合同区

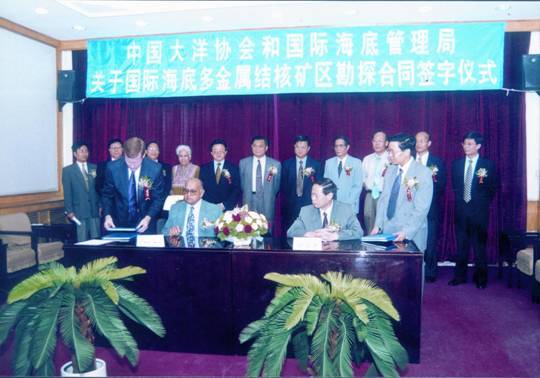

2001年5月,中国大洋协会与国际海底管理局在北京签订了《国际海底多金属结核资源勘探合同》,以法律形式明确了大洋协会对7.5万平方公里的合同区内多金属结核具有专属勘探权和优先商业开采权。按照《联合国海洋法公约》和国际海底管理局的有关规定,中国大洋协会在获得15万平方公里开辟区之后的8年内,通过大量资源调查与评价,分别于1996年3月5日放弃了开辟区面积的30%,1999年3月5日又放弃了开辟区面积的20%,总计放弃了7.5万平方公里相对较差的矿区,最终保留了7.5万平方公里相对较优质的多金属结核矿区。

4、“大洋一号”船改装成具国际水平的大洋调查主力船舶

“大洋一号”船改装成具国际水平的大洋调查主力船舶

2002年1月-12月,为适应大洋调查新的要求,“大洋一号” 船再次实施了现代化改装工程。通过改装,“大洋一号”船改善了生活设施,建立了信息化网络系统,完善了调查手段。深水多波束观测系统、6000米深海拖曳观测系统、精确导航定位通信系统等一批先进技术手段的应用,使“大洋一号”成为国内领先、国际一流的大洋综合科考船舶,成为21世纪我国大洋调查的主力船舶。改装以来,“大洋一号”船已完成9个航次、共计1987天的大洋考察任务。特别是热液硫化物调查,“大洋一号”船承担了全部的调查任务。

该船是中国大洋协会于1994年6月从俄罗斯远东地质生产联合体购置的远洋地质地球物理调查船。1995年7月,“大洋一号”船进行了首航。

5、中国科学家首次提出了“基线及其自然变化计划”

中国科学家首次提出了“基线及其自然变化计划”

1996年,在总结和借鉴国内外深海环境项目成果和经验教训的基础上,中国科学家提出了适合大洋环境监测实际需要的“基线及其自然变化(NaVaBa)计划”,该计划比其他国家专家提出的环境影响评价的理论和方法更具科学性,被国际海底管理局列为国际合作计划之一。这是中国科学家在此领域的重大贡献,是高度关注国际海底区域环境影响评价工作的体现。

6、我国启动富钴结壳资源调查评价工作

我国启动富钴结壳资源调查评价工作

1997年,中国大洋协会安排“海洋四号”船在执行航次任务返航途中,在麦哲伦海山区开展了富钴结壳探索性调查,拉开了我国对多金属结核资源外其他资源调查的序幕。自1997年始,中国大洋协会组织开展了中西太平洋国际海底区域富钴结壳资源调查。迄今已安排航次十余个,调查面积数十万平方公里,调查海山几十座,获得大量地质及环境资料,研究了富钴结壳资源的成矿特征和分布规律,为进一步开展资源评价工作奠定了良好基础。也为即将面临的富钴结壳矿区申请做了必要的准备。

7、确立了我国21世纪大洋工作方针,实现了两大战略转变

确立了我国21世纪大洋工作方针

持续开展深海勘查、大力发展深海技术、适时建立深海产业

进入21世纪,中国大洋协会根据国际海底形势和国家长远利益,及时研究并经国家同意,确立了我国21世纪大洋工作方针,即“持续开展深海勘查、大力发展深海技术、适时建立深海产业”。加大了富钴结壳、多金属硫化物资源调查的力度,调查足迹遍布太平洋、印度洋、大西洋,实现了我国大洋工作由勘探开发单一的多金属结核资源扩展、调整为开发利用“区域”内多种资源,调查范围由太平洋向三大洋的战略转移。

8、“蛟龙”号载人潜水器圆满完成5000米级海试

“蛟龙”号载人潜水器圆满完成5000米级海试

“蛟龙”号在东北太平洋中国大洋协会多金属结核合同区实施了5000米级海试

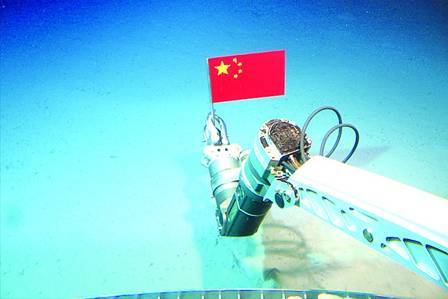

2011年,“蛟龙”号在东北太平洋中国大洋协会多金属结核合同区实施了5000米级海试,最大下潜深度达到5188米,使我国成为世界上第五个拥有大深度深潜作业能力的国家。7000米载人潜水器项目于2002年启动,国家海洋局是项目的负责单位,中国大洋协会作为业主具体负责专项的组织实施,潜器的最大下潜深度为7000米,可到达全球99.8%的海洋深处。经过6年的努力,潜器本体于2008年研制成功, 2009年、2010年分别组织实施了1000米级、3000米级海试,检验了潜器的各项技术指标。

9、中国开展了首次环球科学考察

中国开展了首次环球科学考察

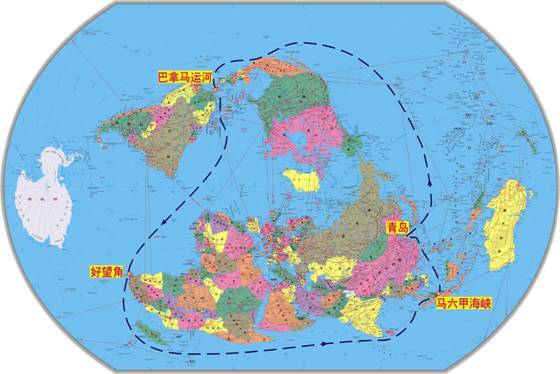

2005年4月,承载我国海洋工作者梦想的“大洋一号”船从青岛启航执行我国首次环球科学考察任务。“大洋一号”船东出太平洋,经巴拿马运河进入大西洋,经好望角到达印度洋,穿过马六甲海峡回到太平洋,2006年1月22日返抵青岛,历时297天,航程43230海里,重点对相关大洋中脊开展了综合科学考察,对海底热液硫化物资源、生物资源和环境进行了调查,获得大量一手调查资料。环球航次期间,“大洋一号”船顺访国际海底管理局总部(牙买加首都金斯顿),增进了彼此的交流与合作。

10、中国在西南印度洋发现首个“黑烟囱”

中国在西南印度洋发现首个“黑烟囱”

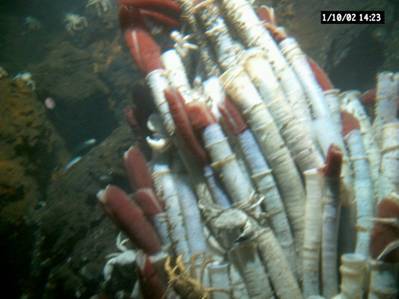

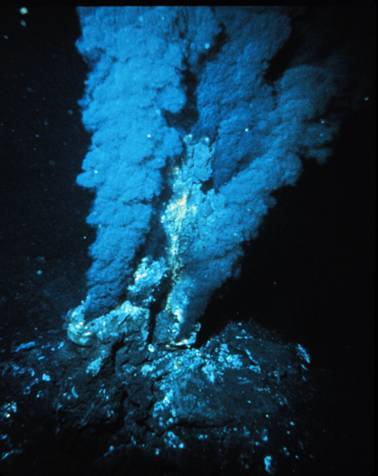

2007年,“大洋一号”科学考察船在执行大洋第19航次任务期间,在西南印度洋中脊超慢速扩张区发现了首个海底热液活动区(俗称“黑烟囱”),这也是国际社会在该类区域的首次发现。迄今为止,我国科学家已在太平洋、印度洋、大西洋海域共计发现了20余处海底热液活动区,其发现总量约占全球已发现热液活动区的1/10。

11、中国大洋协会在西南印度洋成功获得10000平方公里多金属硫化物合同区

中国大洋协会在西南印度洋成功获得10000平方公里多金属硫化物合同区

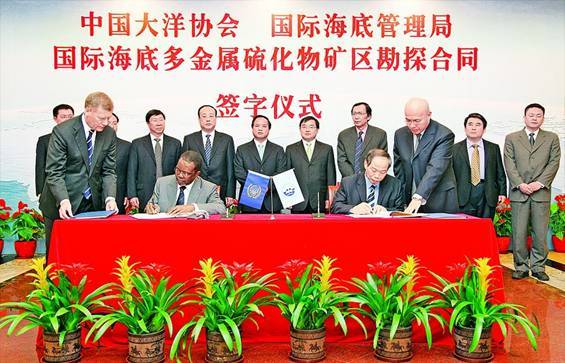

2011年11月18日,国际海底管理局与中国大洋协会签订了《国际海底多金属硫化物矿区勘探合同》,标志着大洋协会继2001年在东北太平洋国际海底区域获得7.5万平方公里多金属结核勘探合同区后,获得了第二块具有专属勘探权和商业开采优先权的国际海底合同矿区。2010年5月,我国代表团在国际海底管理局多金属硫化物勘探规章通过后,以中国大洋协会的名义第一个提交了多金属硫化物矿区申请,该申请位于西南印度洋,面积10000平方公里。2011年7月,申请获得了国际海底管理局的核准。按照勘探合同要求,未来15年大洋协会将履行开展有关环境监测、环境基线调查与研究、培训发展中国家的科技人员等义务,并在勘探合同签订后10年内完成勘探区面积75%的区域放弃,保留2500平方公里留作享有优先开采权的矿区。

12、中国当选为国际海底管理局理事会成员

中国当选为国际海底管理局理事会成员

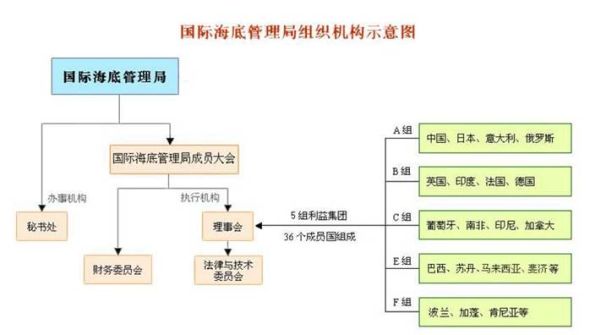

国际海底管理局A、B两组成员具有较大的投票权重,每组4名成员。任何决议必须由A和B组3/4成员同意才能通过,这意味着A或B组成员只要有2名成员反对,任何决议都不能通过。国际海底管理局于1994年正式成立。我国于1996年以海底最大投资国之一的身份成为管理局第一届理事会B组成员,2000年,获得连任。2004年,在国际海底管理局第10届会议期间,我国又当选为理事会A组,即国际海底区域内矿物最大消费国组成员,进一步显示了我国在国际海底区域事务中的地位和影响力。在管理局的法律技术委员会和财务委员会委员选举中,我国所提名的专家连续当选为两委委员,充分发挥了我国专家在国际海域事务中的作用。

13、建立了大洋深海生物基因资源研发基地

建立了大洋深海生物基因资源研发基地

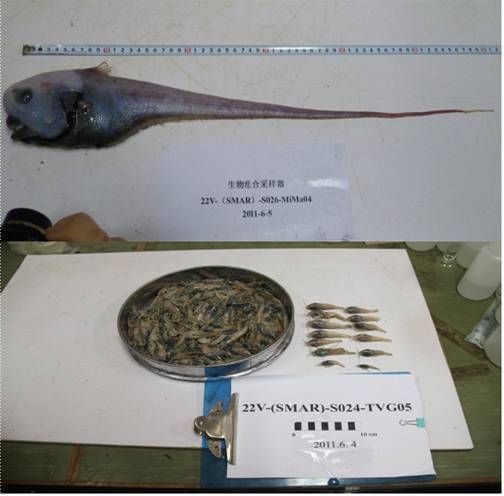

2001年成立了“中国大洋生物基因资源研发基地”

大洋协会从“十五”启动了大洋基因资源的研究,于2001年成立了“中国大洋生物基因资源研发基地”。通过十年来的努力,建立了深海环境模拟与微生物培养平台,获取了三大洋深海各类生物样品,分离培养出了包括极端微生物在内的各类微生物5000多株,实现了海洋微生物资源的共享。在此基础上,开展了极端酶、小分子活性物质、污染物降解、生物催化等方面的应用基础研究,取得了一批有一定国际影响的研究成果。为加强大洋样品管理,中国大洋协会同时建立了中国大洋样品馆和中国大洋生物样品库,促进了大洋样品的共享。

14、启动了国家深海基地建设

启动了国家深海基地建设

2007年初,经国务院同意,国家深海基地建设工作正式启动,选定山东青岛即墨鳌山头作为国家深海基地工程的选址。国家深海基地一期建设方案获得批准,国家深海基地编制已经落实,基地建设工作正抓紧实施。建设国家深海基地,对提升我国大洋工作的陆基保障能力将产生重要作用。

15、多金属结核资源采集系统成功完成湖上试验

多金属结核资源采集系统成功完成湖上试验

以深海多金属结核的开采为研究对象,对水力式和复合式两种集矿方式和水气提升与气力提升两种扬矿方式进行了试验研究,取得了集矿与扬矿机理、工艺和参数方面的一系列研究成果,确立了具有自主知识产权的大洋多金属结核采矿中试(1:10)系统技术方案,完成了部分子系统的设计与研制。在云南抚仙湖组织了针对部分采矿中试系统关键部件的135m水深综合湖试,实现了从湖底采集并输送模拟结核到水面船,验证了我国大洋多金属结核采矿系统的技术可行性,为开展多金属结核乃至其它深海资源开采储备了技术、积累了经验。

16、多金属结核资源冶炼完成100千克/天级规模半工业试验

多金属结核资源冶炼完成100千克/天级规模半工业试验

经过20年努力,我国深海矿物资源加工技术研究获得了一批具有自主知识产权的成果,部分技术达到或接近国际先进水平

经过20年努力,我国深海矿物资源加工技术研究获得了一批具有自主知识产权的成果,部分技术达到或接近国际先进水平。完成了100Kg/d级规模的多金属结核还原氨浸-萃取-电积和还原熔炼-锈蚀中间试验,打通了全流程,解决了工艺中的主要技术难题,开展了深海矿物非传统加工利用和尾渣资源化研究,在利用多金属结核等资源开发储能、催化、吸附、环境等功能材料上取得突破,初步建立了技术先进、可靠高效、节能低耗、环境友好的深海多金属结核加工技术体系。与国外比,我国深海矿物资源加工技术研究起步晚,但起点高,进展快。